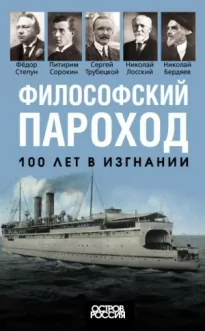

Философский пароход. 100 лет в изгнании

- Автор: Коллектив авторов

- Жанр: Публицистика / История: прочее

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Философский пароход. 100 лет в изгнании"

* * *

Для высылаемых нашей группы и сопровождающих их семей был отведен целый вагон 3-го класса, однако в нем уже сидело несколько пассажиров, занявших места до нашего прихода; в пути ни одного пассажира в наш вагон не пускали, хотя некоторые и пытались в него залезть, а в вагоне были свободные места. По всей вероятности, «пассажиры», допущенные в вагон, были на службе ГПУ. В частности, недалеко от нас сидела женщина с грудным ребенком на руках. Ребенок был так укутан, что ни лица его, ни рук нельзя было видеть, но к тому же, в течение всего пути он не издал ни звука и мать его ни разу не кормила… На одной из станций, где наш поезд долго стоял, двоим из нас разрешили пойти за кипятком (вообще до Петербурга мы из вагона не должны были выходить). Ходившие за кипятком видели, как за столом в станционном буфете сидела ехавшая вместе с нами женщина в компании чекистов в форме, а ее «ребенок» стоял прислоненным к стулу. Надо отдать справедливость ГПУ, его методы обычно бывают гораздо тоньше. По что, собственно, хотели подслушать от нас чекисты? – это мне осталось непонятным.

В Петербурге нас встретило неприятное известие: немецкий пароход, на котором мы должны были плыть в Штеттин, почему-то отправлялся не на следующее утро, как это следовало, а только через два дня, и мы не могли тотчас на него грузиться, как мы рассчитывали сделать. Где же нам приткнуться на это время, как пропитаться? В те времена это были большие и жгучие вопросы. Но и тут нас выручило исключительно сердечное отношение со стороны совершенно незнакомых людей. Кто из высылаемых не имел в Петербурге родных или знакомых, могших их приютить, был тут же приглашен к себе чужими людьми. А надо понимать, что тогда означало приглашение к себе, да еще таких нежелательных людей, как «высылаемые». Помимо больших трудностей материальных, тут был еще риск попасть на замечание ГПУ. И однако нас всех немедленно пригласили. В частности, наша семья была приглашена заведующим, или помощником заведующего Публичной библиотекой. Это была интеллигентная семья, разумеется совершенно не большевизантствующая, но некоторые члены которой пострадали во время гражданской войны – как евреи – от Белой армии, нашей Армии… Чувства благодарности к нашим хозяевам, которые и стесняли себя и даже рисковали собой ради нас, смешались с чувством неловкости и даже некоторого стыда, хотя мы сами ни в чем не были виноваты перед ними… Мы и так хотели поскорее уехать, а тут каждый час нам был вдвойне тяжел…

Как в Москве перед отъездом я постарался обойти город и проститься с ним, так и тут я прощался с Петербургом, с его видами, памятниками, Эрмитажем…

Какая разница с Москвой! И тут и там на все легла печать большевизма, но легла она не одинаково. Старая московская жизнь была убита, но Москва все же интенсивно жила какой-то новой, чуждой и злобной жизнью, но все же это был живо и город. Петербург же производил впечатление какого-то полумертвого царства. Старая жизнь была здесь убита, а новая еще не полностью завладела им. Петербург был как бы огромной, стильной барской усадьбой, из которой ушли старые хозяева и которую еще не освоили новые и чуждые ее духу пришельцы. По сравнению с Москвой, Петербург казался полупустым. Народа было мало, на улицах между камней пробивалась трава, и запущенность придавала дворцам и памятникам какую-то особую, щемящую красоту…

Я стоял перед памятником Петра Великого. Неужели дух его не изгонит отсюда это мерзкое отродье? – думал я… Но может ли его дух бороться с большевизмом»? Конечно, Петр – не большевик à la lettre, каким выставляют его некоторые, но все же духовная зараза, которая бушует сейчас по России, была и в его душе… Отход от Церкви, глумление над ней («Всепьянейший Собор»!), отрешенность ото всех традиций и даже ярая вражда к ним, дикая грубость, «брутальность», всех приемов, порой даже садизм (пытки сына, казни стрельцов)… Нет, думал я, не дух Петра призван бороться и победить дух большевизма: Медный Всадник, который с тяжелым топотом скакал за безумным Евгением, не имеет духовной силы, чтобы вздыбить своего коня на раскосого Ленина, осквернившего и разрушившего его творение. Я стоял перед памятником, а по пустынной площади шли, в одиночку или маленькими группами, какие-то безличные, серые люди-термиты. Я вдруг почувствовал острый прилив Rausweh. Раз я ничего не могу здесь сделать, остается бежать отсюда, бежать, бежать скорее и не видеть…

Последний день, последние часы в России тянулись для меня, казалось, бесконечно… Я опасался того только, что вдруг что-то помешает нам уехать. До самой последней минуты наш отъезд продолжал мне казаться сверхъестественным и невероятным.

Но вот, наконец, наступил час погрузки на пароход. «Oberbürgermeister Hagen» стоял на Невской пристани. Таможенный досмотр (количество вещей было строго ограничено и мы должны были заранее дать на утверждение их список), потом – погрузка. Мы сели на пароход днем, но он должен был идти только на следующий день рано утром. Вместе с нами на пароход взошли и несколько чекистов. Я говорю про чекистов в форме, секретные агенты, конечно, тоже были… Наши паспорта нам на руки выданы не были, они остались у чекистов.

Неужели мы все же уедем и ничто нас не задержит? Неужели это но сон? – думалось мне…

Я проснулся утром и посмотрел на часы. Было уже на несколько часов позднее назначенного для отплытия времени, а наш пароход все стоял на том же месте… – Что случилось? – Оказывается, капитан все еще, не может добиться от властей разрешения на отплытие. – Почему? – Неизвестно. – Опять волнительное ожидание… Наконец мы трогаемся, но паспортов нам не передали и наши чекисты с парохода не сошли… Как? Почему? Ведь мы же не остановимся теперь нигде до Штеттина…

Вот вырисовывается Кронштадт и Толбухин Маяк. От нашего парохода на ходу отваливает лодка, в ней наши чекисты… Пароход ускоряет ход. «Ietzt können Sie ruhig lhr Kaffee trinken, – говорит нам наш капитан. – Ihre Pässe sind bei mir»[11], – и он ударяет себя по нагрудному карману.

Тяжелый камень сваливается с моего сердца – слава Богу! – мы едем… В то же время нет и легкого чувства радости, щемящая тоска охватывает меня. Я впиваюсь глазами в последний краешек родной земли. Безнадежное серое небо, серое море, серый профиль маяка. Даже чайки почему-то кажутся серыми. Грусть, тоска, безнадежность!.. Но это – Россия, страна наших отцов и дедов. Сердце сжимается… Неужели навеки?! Нет! нет! – отталкиваюсь от этой мысли, а душу гложет тяжелое сомнение. Я надеваю на себя маску бодрости – для других и, главное, быть может, для самого себя…

Помнится, три дня шли мы по Балтийскому морю. Я, как всегда на море, страдал от морской болезни, хотя качка была и небольшая.

Мы были в море в день именин Мама и Сони (17 сентября ст. стиля, 30 сентября нов. стиля). Писатель М. А. Осоргин (псевдоним, на самом деле – Ильин), тоже один из высланных, говорил витиеватую заздравную речь в честь всех многочисленных именинниц:

«С нами Мудрость (София), Вера и Надежда, но нет – …Любви, Любовь осталась там… в России!»

Ранним утром мы прибыли в Штеттин. На благоустроенной пристани стояло несколько упитанных немцев с толстыми, налитыми пивом животами… – «Ну, видно немцы за войну не похудели! – заметила Соня Щербакова, – у них все по-прежнему…» Конечно, это поспешное суждение было неправильно: в Германии за время войны очень многое изменилось, но для нас, приехавших из страны, пережившей катаклизм, менее резкие изменения в других странах могли казаться на первый взгляд несущественными, или даже несуществующими.

В тот же день поездом мы приехали в Берлин. И русские и немцы, знавшие о нашем прибытии, рассчитывали встретить в нашем лице жалкую, голодную и оборванную толпу беженцев. Как я потом слышал с нескольких сторон, их поразил наш «приличный» вид. Я думаю, они представляли себе нас такими, какими мы на самом деле были, когда нас «перегоняли» из тюрьмы в тюрьму в Советской России, но в Германию мы приехали сравнительно «буржуями». Всем нам удалось, относительно легко и скоро, более или менее прилично устроиться; до «ночлежек», слава Богу, никто не опустился.

Мне посчастливилось встретиться в Берлине со знакомым мне по Земскому союзу А. С. Хрипуновым. Теперь, в беженстве, он возглавил заграничные остатки Союза и как раз главный Комитет его только что переехал в Берлин. Благодаря Хрипунову мне удалось получить в Союзе приличный по тому времени, для пищей Германии, заработок. Я – крайне скромно – но все же мог прокармливать и Мама, и Соню.

Я провез мать и сестру в Баден под Веной, где тогда жили со своей семьей дядя Гриша и тетя Маша Трубецкие, которые их звали к себе, и через несколько дней вернулся на службу в Берлин. В Австрию для свидания с нами приехал из Франции брат Саша. Он проходил довольно обычную беженскую карьеру: из ротмистра гвардейской кавалерии он сначала сделался кашеваром в беженском лагере в Константинополе, потом студентом в Пражском университете, где закончил свое прерванное юридическое образование, начатое в Московском университете, потом он стал вагоновожатым в Лилле и теперь надеялся сделаться шофером такси в Париже… Я был очень рад его видеть и нашел его, более чем ожидал, изменившимся и потрепанным жизнью. Кроме всех переживаний в связи с Гражданской войной, эвакуацией Армии и беженством, у него были еще тяжелые личные переживания – несчастная любовь. Мама была потрясена свиданием с ним и его состоянием. Слава Богу, Саша стал потом «отходить», и Мама стала несколько менее беспокоиться за него.

В Вене и особенно в Бадене под Веной мы попали в многочисленную и милую родственную среду.

Мой двоюродный брат и сверстник Котя Трубецкой был профессором Венского университета (славянская филология), в Вене же жил Дмитрий Капнист, в Бадене дядя Гриша и тетя Маша Трубецкие, с сыновьями и старыми графом и графиней Хрептович-Бутеневыми, а также Поля и Маня Бутеневы с их многочисленной семьей. Все встретили нас очень мило и сердечно, но особенно я начал сближаться с дядей Гришей Трубецким, которого я любил с детства, но раньше недостаточно знал…

Сергей Евгеньевич Трубецкой