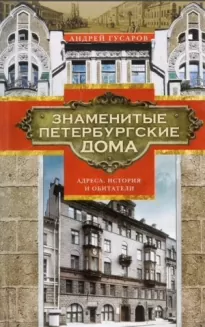

Знаменитые петербургские дома. Адреса, история и обитатели

- Автор: Андрей Гусаров

- Жанр: История: прочее

- Дата выхода: 2016

Читать книгу "Знаменитые петербургские дома. Адреса, история и обитатели"

Весной 1907 г. на сцене дома Елисеевых выступал Современный (Новый) театр известного актера, заслуженного артиста Императорских театров Николая Николаевича Ходотова, но представления продолжались всего два месяца.

Представления «Невского фарса» В.А. Казанского продолжались в доме Елисеевых до 1909 г., а после его ухода сцену заняла труппа Валентины Феликсовны Лин. С 1912 г. она получила название Театра Валентины Лин – на вывеске на углу дома по кругу было написано: «ТЕАТР В. ЛИН». Вместе с Казанским ушло несколько режиссеров-постановщиков спектаклей и многие артисты, хотя с Лин остались режиссеры К.А. Гарин, В.Ю. Вадимов, Л.М. Добровольский, игравшие в спектаклях с артистами А.А. Голубевым, Б.С. Ольшанским, Н.Ф. Улихом, М.А. Юрьевой, А.Ф. Ручьевской и другими.

Еще при Казанском В.Ф. Лин прославилась в политическом фарсе, играя фривольно одетую даму с коляской, в которой малыша загримировали под депутата Государственной думы В.М. Пуришкевича. Прогуливаясь по сцене, Лин напевала песенку: «Володя, не шуми…».

Многие отмечают упадок фарса как театрального жанра, приводя в пример именно театральное заведение Лин. Газета «Биржевые ведомости» по этому поводу в мае 1912 г. писала: «Сало без конца, дезабилье* без стыда, порнография без маски. Таковы были лозунги выдыхающегося фарса. Наш русский театр этого жанра был незаконным плодом парижского бульварного творчества с русской кликой quasi-переводчиков, его еще более опошливших и опозоривших. В. Лин, последняя из фарсовых директрис, кладет над этим репертуаром глухую гробовую доску».

В значении «неодетый, полураздетый, раздетый».

Д.Г. Лин

Театр Валентины Лин проработал на Невском проспекте до 1914 г., затем он переехал на Невский пр., 100, где просуществовал до Февральской революции.

В неспокойное время 1917–1920 гг. театр в доме Елисеевых не работал, хотя знаменитый магазин открылся под новой вывеской «Гастроном № 1 „Центральный“». Но позже все успокоилось, и театральная жизнь вновь вернулась на Невский пр., 56/8.

В 1920-е гг. здесь работало несколько театральных коллективов: театр «Гротеск», «Музкомедия» и Малый драматический театр.

В 1929 г. помещение отдали только что образованному Государственному театру сатиры под руководством Давида Григорьевича Гутмана. Интересно, что Гутман с 1926 г. ставил спектакли в московском Театре сатиры, работая с такими авторами, как Н.Р. Эрдман, прославившийся сценариями фильмов «Веселые ребята» и «Волга-Волга», В.Я. Типот (Гинзбург), автор «Свадьбы в Малиновке» и «Вольного ветра», и В.З. Масс.

После объединения Государственного театра сатиры с театром «Комедия» (бывший «Пассаж») в 1931 г. появился Ленинградский театр сатиры и комедии, ведущую роль в котором играла комедийная актриса Елена Маврикиевна Грановская. С ней на сцене блистали Л.О. Утесов, Н.К. Черкасов и Н.П. Смирнов-Сокольский.

Н.П. Акимов

Важным периодом в жизни театра становится время работы в нем режиссера и художника Николая Павловича Акимова, возглавившего труппу Ленинградского театра комедии в 1935 г. Можно сказать, что современный Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии создан Акимовым за годы руководства коллективом, продолжавшимся с перерывом в шесть лет до 1968 г. При Акимове увидели свет такие нашумевшие постановки, как «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо» Е.Л. Шварца. С Акимовым работали актеры Л.П. Сухаревская, Е.В. Юнгер, Э.П. Гарин, С.Н. Филиппов, И.П. Зарубина, Н.Н. Трофимов и Л.М. Милиндер.

Во время блокады, в 1942–1943 гг., на театральной сцене дома Елисеевых работал Городской (Блокадный) театр. В 1967 г. Театру комедии присвоили звание академического, а в 1986 г. он получил и имя своего великого режиссера – Н.П. Акимова.

Дом Петербургского купеческого общества

(Невский пр., 70)

Свое название дом этот получил только во второй половине XIX столетия, после покупки здания Петербургским купеческим обществом. В более ранние времена участком владели купец 1-й гильдии Антон Иванович Шемякин и генерал от артиллерии Иван Онуфриевич Сухозанет, строившие и перестраивавшие расположенное на нем здание.

Первым владельцем земли с деревянным жилым домом стал в 1780-х гг. мастер по серебрению Трофимов. Тот дом мало чем выделялся среди окружавшей его застройки и после продажи участка был перестроен.

С этим периодом в истории дома связано детство журналиста и издателя Николая Ивановича Греча, появившегося на свет в 1787 г. в семье надворного советника Ивана Ивановича (Johann Ernst) Греча и Екатерины Яковлевны Фрейгольц, тетки скульптора П.К. Клодта. Об отце, которого потерял в возрасте 16 лет, Греч писал: «Он был человек умный, по тогдашнему времени весьма образованный, светский, притом честный и добродушный, но рьяность и неровность его характера и самые странные капризы причиняли несчастья и ему, и тем, кто его окружали. Сердце он имел самое доброе, но буйная голова одолевала благие его внушения, и к тому присоединялось упрямство. <…> Хозяин он был самый плохой и, когда имел в кармане копейку, думал, что ей исхода не будет: в этом он остался не без наследников. Подчиненные любили и уважали его. <…> 23 августа 1786 года женился он на моей матери, девице Катерине Яковлевне Фрейгольд. При этом имени, священном и незабвенном, уныние возникает в моем сердце, и глаза наполняются слезами любви, благодарности и благоговения. Если во мне было что-либо хорошее, если я прожил в свете не даром, если принес пользу моим ближним, – всем этим обязан я Провидению, сподобившему меня родиться от такой матери, которой и дети мои, а через них и внуки, обязаны своим умственным и нравственным образованием».

Дом Петербургского купеческого общества. Фото 1913 г.

А так Греч вспоминал свою мать: «Она не была записною красавицей, но привлекательна и мила до крайности. Рот небольшой, волосы светло-русые, прекрасные голубые глаза, правильное лицо, игра вокруг маленького ротика, приятнейшая улыбка, тонкая талия, стройная осанка, руки нежненькие, ножки точеные, очаровательный звук голоса – были отличительными чертами ее наружности. Прибавьте к тому ум светлый, пылкое воображение, любовь к изящным искусствам, добрейшее сердце, самый кроткий нрав и неподдельное благочестие».

Николай Иванович родился во вторник, в десятом часу утра, в день святого Исаакия, в доме Колачевой на Сергиевской улице в Санкт-Петербурге. Сторож Исаак, работавший в учреждении И.И. Греча, встретил своего начальника с тарелкой с тремя кусочками хлеба, посыпанного солью. Он обратился к отцу новорожденного:

– Имею честь поздравить ваше высокоблагородие, я именинник; примите, батюшка, хлеб-соль.

– Да что это ты принес три хлеба? – удивился И.И. Греч.

– Да как же батюшка? – отвечал Исаак. – Один для вашей милости, другой для Катерины Яковлевны.

– А третий? – спросил И.И. Греч.

– Для того, кого Бог даст! – словно отвечая урок, промолвил сторож.

Греч взял тарелку с хлебом и направился в спальню к жене и новорожденному сыну. «Вот, Катенька, – сказал он, – и хлеб нашему Николаю. Видно, Бог его не оставит без хлеба!»

В дом Трофимова семья Греча переехала в 1790 или 1791 г. и прожила там недолго – уже в 1792 г. Гречи сняли квартиру в доме Кострецова, рядом с церковью Симеона и Анны. О жизни в доме Трофимова Николай Иванович Греч помнил не много. Так, в своих мемуарах он описывает случай, произошедший с его младшим братом Сашей. Квартира, которую занимали Гречи, имела всего один вход – обычно в квартирах был второй, черный вход. Оставшись на минуту один дома, Саша закрыл входную дверь на задвижку, и родители с Николаем не могли попасть в квартиру, так как маленький мальчик не понимал, что нужно сделать, чтобы открыть дверь. Ко всему прочему, ребенок испугался и начал плакать. Тогда Коля влез через форточку внутрь и «с большим торжеством» открыл задвижку.

И.О. Сухозанет

По воспоминаниям Н.И. Греча, в доме имелся каменный флигель, который занимала семья торговца мехами Чаплина. Жившую с ними родственницу Марфу семья Гречей наняла в качестве няньки для младшего сына. Греч вспоминал, что она «потом часто нас навещала». Об Александре Грече добавлю то, что он в 1812 г. станет участником Бородинского сражения и умрет 22 октября в Москве от ран, полученных на поле брани.

На этом мы простимся с семейством Гречей, так как нас ждет дальнейшее знакомство с прошлым дома у Аничкова моста.

Что здесь происходило в конце XVIII в., сказать сложно, – купец 1-й гильдии и почетный гражданин Антон Иванович Шемякин числится владельцем участка уже в 1810-х гг. Именно он строит вместо деревянного каменный дом в два этажа, возможно, по типовому проекту.

С переходом прав на участок и дом к известному русскому военному инженеру генералу от артиллерии И.О. Сухозанету здесь происходят капитальные перемены. Герой Отечественной войны 1812 г. большую часть жизни провел на войнах в разных частях света. Лишь после тяжелого ранения в пригороде Варшавы в Польше зимой 1831 г. – генералу оторвало ядром ногу – он вышел в отставку с боевой службы и перешел к административной работе в Военном министерстве.

Екатерина Александровна Белосельская-Белозерская

Супругой бравого генерала в 1824 г. стала княжна Екатерина Александровна Белосельская-Белозерская, владелица усадьбы «Жерновка» и наследница несметных богатств предков. Дом, приобретенный Сухозанетом, находился как раз напротив дворца отца его супруги, а его перестройку генерал заказал архитектору Дементию Ивановичу Квадри, составившему проект в стиле позднего классицизма. В мае и июне 1830 г. зодчий представил на подпись заказчику проект фасада трехэтажного жилого дома на подвалах. Здание было решено в стиле безордерного классицизма. Центральный ризалит с пятью окнами и небольшим балконом на одно окно на третьем этаже завершался на уровне крыши треугольным фронтоном. Все оконные проемы прямоугольные, первого рустованного этажа – почти квадратные. Часть окон третьего этажа декорирована карнизами и подоконными парапетами, а межэтажная тяга второго этажа решена в виде декоративного фриза. Тимпан фронтона украшал рельеф. В центре здания располагались проезд во внутренний двор и два парадных входа, расположенные с двух сторон.

Не менее торжественно Квадри решил и фасад, выходящий во двор, украсив третий этаж дома полуциркульными окнами и колоннами.

Внутреннюю отделку дома в 1835–1838 гг. вели архитекторы Д.И. Висконти и С.Л. Шустов (завершал работы) также в стиле классицизма. При украшении парадных залов зодчие использовали лепнину (фризы, гирлянды, арматуру) и живописные плафоны, созданные, возможно, при участии итальянского художника Антонио (Антона Карловича) Виги. Особой красотой отделки в доме Сухозанета отличались «Красная» и «Зеленая» гостиные и танцевальный зал.

В 1861 г. дом по наследству получает поручик Александр Иванович Сухозанет, но оказывается, что его отец оставил после себя огромные долги, по большей части карточные. Для оплаты всех векселей А.И. Сухозанет заложил дом на Невском проспекте, а в 1863 г. и вовсе продал его статской советнице Шумиловой, которая, в свою очередь, перепродала его в 1864 г. Санкт-Петербургскому купеческому обществу.