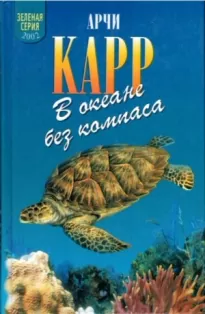

В океане без компаса

- Автор: Карр Арчи

- Жанр: Природа и животные

- Дата выхода: 2002

- Цикл: Зеленая серия (Вокруг света)

Читать книгу "В океане без компаса"

Капсулу спустили на воду и открыли люк. Птица выпорхнула наружу и принялась описывать круги в небе. Моряк помог черепахе перебраться через комингс, и она радостно плюхнулась в море. Сам он надул лодку и расположился в ней с припасами и чемоданчиком.

Пожалуйста, не забудьте, что ни птица, ни черепаха, ни человек не имели ни малейшего представления о том, где они находятся, и что, несмотря на это странное приключение, каждый по-прежнему стремился как можно скорее добраться до острова Мета. Прежде все трое знали, в каком направлении от них находится остров — прямо на восток, как я уже говорил. Моряку об этом сказала карта, а животные направились бы прямо на восток под воздействием соответствующих импульсов, которые унаследовали от бесчисленных поколений предков, побывавших на острове Мета. Таким образом, перед тем, как их посадили в капсулу и увезли неведомо куда, все трое по-своему знали, в каком направлении им следовало искать остров.

И вот, очутившись на воле, они сразу повернули на восток, торопясь поскорее добраться до острова. Первым остановился человек. Он положил весло, задумался и внезапно осознал, что не имеет ни малейшего представления о том, где находится, потому что не знает, на какое расстояние и в каком направлении его увезли в капсуле. «И возможно, Мета теперь лежит вовсе не на востоке, — подумал он. — Даже скорее всего нет. Черт его знает, где теперь этот остров!» — решил он, и был прав.

Моряк вздохнул. Он терпеть не мог заниматься навигационными расчетами. К тому же он побаивался, что, производя астрономические наблюдения, может вывалиться из своей круглой лодочки, которая то взлетала на гребень волны, то скользила вниз. Тем не менее он достал инструменты и приступил к делу. Прежде всего ему, конечно, надо было узнать, где он находится, — определить свое место, говоря морским языком. Это можно сделать разными способами, но все они строятся на одном общем принципе — на том, что в каждый данный момент небесные тела занимают над каждой данной точкой земной поверхности определенное, заранее известное положение. Поэтому, если вы знаете, какое сейчас время года и какое время суток, и если вам есть чем измерять углы и особенно угловую высоту звезд или солнца над горизонтом, вы можете определить, что это за точка земной поверхности, раз небесные тела располагаются над ней так-то и так-то. Вы можете это определить, потому что задолго до вас кто-то много занимался сферической тригонометрией и составил таблицы, показывающие, каким точкам на поверхности Земли соответствуют такие-то изменения в положении тел на небесной сфере.

Моряк достал часы и секстан. Он нашел знакомую звезду и, ловко сохраняя равновесие, сумел-таки определить ее высоту над горизонтом. Введя в эту высоту поправку на преломление света в атмосфере и на расстояние между секстаном и поверхностью моря, он поглядел на хронометр и записал точное гринвичское время. Высота звезды, выраженная в дуговых минутах, дала ему так называемое зенитное расстояние, по которому он узнал, сколько морских миль отделяет его от того места, над которым эта звезда в данную минуту находится точно в зените. Затем, заглянув в «Морской астрономический ежегодник» и «Практическое руководство по навигации», а также исписав целый лист всякими расчетами, моряк определил широту и долготу вышеуказанного места. Он отмстил эту точку на своей карте, воткнул в нее ножку циркуля и описал окружность, взяв за радиус найденное им зенитное расстояние. Ему было известно, что он находится где-то на этой окружности. Для того чтобы окончательно определить, где именно, ему пришлось еще раз повторить весь этот процесс, используя другую звезду или даже ту же самую звезду, но через некоторое время. Он находился там, где окружности пересекались. А вернее, в том из двух мест пересечения окружностей, которое казалось логически более вероятным.

Все это потребовало множества расчетов. Правда, моряк мог бы без них обойтись, если бы взял с собой «Публикацию № 214 гидрографического управления» — несколько увесистых томов таблиц, в которых даны высоты и азимуты для десятиградусных полос по всей Земле. Если в вашем распоряжении есть эти таблицы, можете смело обойтись и без расчетов. Ио моряк не мог взять «Публикацию № 214» в свою лодку — она сразу же затонула бы.

Не было этих таблиц и ни у птицы, ни у черепахи. Собственно говоря, у них не было также ни «Руководства по навигации», ни даже «Астрономического ежегодника». Им пришлось обойтись без справочников. Все астрономические сведения должны были храниться в их головах, и все математические расчеты производиться там же. Задачи по сферической тригонометрии, которые пришлось решать этим животным, заняли бы не один десяток больших листов. Впрочем, бумаги у них тоже не было. Они могли рассчитывать только на себя. Но они справились со всеми этими трудностями. Безусловно справились. Потому что в конце концов они тоже добрались до Меты. И, собственно говоря, намного раньше моряка.

Однако вернемся к моряку, определяющему свой курс. Когда он нашел, в какой точке перекрещиваются окружности, и понял, где находится, он положил на карту линейку, соединив найденную точку с островом Мета, затем передвинул вторую часть параллельной линейки на изображение картушки компаса на карте и определил направление, которого ему следовало придерживаться. После этого он, наконец, схватил свое алюминиевое весло и принялся грести к острову.

Когда оцениваешь теории навигации у животных, немедленно возникают два вопроса: доступна ли животному необходимая информация и располагает ли животное генетическим и сенсорным аппаратом, который позволил бы ему с помощью этой информации найти свое место и определить правильный курс, когда оно почему-либо окажется в стороне от привычного пути? Как я уже говорил, наличие у животных свето-компасного чувства доказано неопровержимо. Отсюда следует, что они должны иметь и чувство времени, так как эти два чувства неразрывно связаны между собой. Узнавать направление по движущемуся небесному телу можно только с учетом времени. Поэтому, когда вы говорите, что животное находит направление по солнцу или по звездам, вы тем самым утверждаете, что оно обладает внутренними часами.

Часы животного — это его физиологические ритмы. Точная природа этих механизмов еще не выяснена, однако уже известно, что некоторые из этих часов — те, которые настроены на суточный цикл, — могут быть переведены вперед или назад, если поместить животное в условия искусственной смены света и темноты, не совпадающей с естественным суточным циклом той области, где это животное обитает. Напрашивается предположение, что, переведя внутренние часы животного, можно заранее предсказать, как изменится направление, по которому его поведет компасное чувство. Так оно и происходит на деле. Прожив несколько дней в условиях иной смены света и темноты, животное настраивается на этот цикл и при учете положения солнца использует именно его. Эксперименты подобного рода проводились с птицами, пресмыкающимися, рыбами, ракообразными, пауками и различными насекомыми. И в каждом случае животное, чей суточный цикл был изменен лабораторным способом, выбирало то направление, которое предсказывалось заранее.

Прежде считалось, что эти внутренние часы напоминают песочные в том отношении, что они приводятся в действие каким-то толчком, например восходом или заходом солнца, а затем по истечении определенного времени останавливаются. Однако опыты, проводившиеся с животными, которые содержались в неизменяющихся условиях, показали, что это неверно. В условиях постоянных света и температуры суточные ритмы могут сохранять свой первоначальный цикл. Когда воздействие всех внешних указателей времени полностью исключено, эти внутренние часы могут слегка разойтись с периодом вращения Земли. И если животное будет содержаться в таких искусственных условиях достаточно долго, такое отклонение может стать заметным. Оно проявится в постепенном изменении направления, когда такие животные ориентируются по солнцу.

Существование солнечно-компасного чувства позволяет объяснить, как находят направление животные, мигрирующие днем. Но ведь многие птицы, а возможно и другие животные, мигрируют по ночам. Эксперименты Зауэров показали, что певчие птицы умеют находить направление по звездам в ночном небе. Некоторые данные свидетельствуют о том, что в качестве компаса может использоваться и луна, хотя пока еще не выяснено, действуют ли в этом случае другие часы, настроенные на лунный цикл, или же для этого приспосабливаются те же солнечные часы.

В любом случае несомненно, что и биологические часы, и свето-компасное чувство характерны для очень многих животных. Это как будто дает основания принять теорию навигации у животных, основанную на определении долготы и широты. Однако такой вывод вовсе не обязателен. Определить свое место куда сложнее, чем просто найти север. Чтобы добраться до острова Мета, руководствуясь небесными вехами, птице и зеленой черепахе необходимо проделать примерно то же, что проделал моряк. Они должны измерить и сравнить угловую высоту солнца и звезд, причем без помощи секстана, невооруженным глазом.

И тут возникает законное сомнение в теории ориентирования по небесным телам. Способен ли глаз позвоночного животного — птицы, черепахи, рыбы или тюленя — измерять углы с необходимой точностью? Если вы скажете, что птица на это способна, а черепаха пожалуй что и нет, вы, может быть, не ошибетесь. Но в таком случае общая теория ориентирования в открытом море не будет включать водяных животных. А в настоящее время, на мой взгляд, наиболее многообещающий путь к разрешению вопроса идет через предпосылку, что животные, находящие острова, обладают общим механизмом ориентирования в открытом море. Таким образом, вопрос о том, способны ли глаза заменять секстан, остается открытым. Некоторые данные свидетельствуют, что у птиц глаза могут быть как раз такими. Однако с птицами в полете подобные опыты не ставились, и я не знаю, способствует ли полет более точному измерению углов или, наоборот, делает его совершенно невозможным. И в любом случае я не в состоянии себе представить, что на это способна черепаха, чей горизонт непрерывно прыгает перед ее мокрыми глазами, поднятыми всего на дюйм-два над гребнем волны, или ее склоном, или, наконец, над ложбиной между двумя волнами.

Тем не менее, продолжая разрабатывать общую теорию, допустим, что каким-то способом измерять высоту светила располагают все животные — человек в крохотном резиновом суденышке, черепаха в своей собственной ладье и птица в воздухе над ними. Но однократного измерения высоты еще недостаточно. Чтобы определить свое место, животное должно измерить, запомнить и сравнить по крайней мере две высоты. Днем, разумеется, речь может идти только о солнце, поскольку, кроме него, в небе ничего другого не видно. Так как из высоты только утреннего или только вечернего солнца много сведений извлечь нельзя, необходимо замерить два его положения, а затем продолжить дугу между ними, которая покажет, какой будет высота солнца в полдень. Но беда в том, что, на взгляд животных, находящихся в океане, солнце вообще дуги не описывает, а только прыгает то вверх, то вниз. В их распоряжении нет никакой точки, по отношению к которой они могли бы отмечать его боковое смещение. Следовательно, подобный способ определения полуденного положения солнца, по-видимому, отпадает. А в то, что животное дожидается для измерения высоты солнца астрономического полудня, поверить трудно. Вряд ли птица или черепаха способны определить, когда солнце достигает полуденной точки. Это трудно даже для моряка. Солнце может дать кое-какие сведения на восходе и на закате. Но неизвестно, способно ли мигрирующее животное отличать восходящее солнце от заходящего. Для того чтобы установить, что именно видят животные в небе, потребуется еще очень большая экспериментальная работа. Главный недостаток всей теории ориентирования животных по небесным телам заключается в отсутствии экспериментальных данных, которые показывали бы, насколько способны животные видеть небесные тела, а также сравнивать их угловую высоту.