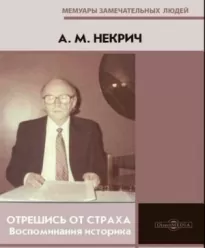

Отрешись от страха. Воспоминания историка

- Автор: Александр Некрич

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2019

Читать книгу "Отрешись от страха. Воспоминания историка"

Глава 2. По Космополитам... Огонь!

Врагу мы скажем: нашу Родину не тронь! А то откроем сокрушительный огонь!

Песня сталинских артиллеристов

Космополиты безродные — главная опасность. — Григорий Распутин и Трофим Лысенко. — Погром в общественных науках. — Характеры Института истории. — Четвертая стихия. — История профессора Зильберфарба

Весной 1948 года меня вызвал к себе секретарь партбюро Института истории Василий Дмитриевич Мочалов.

— Ну, как там у вас в секторе дела? Какие настроения?

— Да вроде все в порядке, — отвечал я.

Выслушав мой краткий доклад о производственной работе сектора, Мочалов спросил: «Как держится академик Деборин?» Вопрос несколько озадачил меня. Какой-то скрытый и непонятный для меня смысл содержался в этом вопросе. «Что-нибудь случилось, Василий Дмитриевич?» — спросил я напрямик. — «Нет, «наверху» (т. е. в ЦК партии — А. Н.) интересовались. Что-то у него там дома, какие-то семейные перемены. Вы ничего не слышали об этом?» — «Нет» — совершенно искренне ответил я, но про себя подумал: «Не хватает мне только еще и чужими семейными делами интересоваться». Я знал, что у Абрама Моисеевича несколько лет тому назад умерла жена.

Мочалов эту тему разговора не продолжил, но сказал мне: «Александр Моисеевич, в вашем секторе не все благополучно. Весьма вероятно, что будут какие-то перемены. Постарайтесь быть в стороне». Сказал и встал. Разговор был окончен. «Предостережение богов», — подумал я. Но все-таки, нечего сказать, хороший совет секретаря партбюро парторгу — «оставайтесь в стороне»...

Вновь и вновь, обдумывая разговор, я приходил к убеждению, что в нашем секторе нет ничего тревожного и себя мне упрекнуть также не в чем. После этого разговора мои симпатии к старику Деборину еще больше возросли, так как над ним, видимо, нависла какая-то непонятная для меня угроза.

С середины 1946 года, спустя всего 10 месяцев после окончания Второй мировой войны, «холодная война» внутри страны была в полном разгаре. Пресса, радио, весь гигантский пропагандистский аппарат партии был мобилизован для нового идеологического наступления. Был объявлен поход против т. и. космополитов.

Набор еврейских фамилий, сдобренный для внешнего приличия двумя-тремя русскими или армянскими фамилиями, не оставлял сомнения в том, что под космополитами подразумеваются евреи, и что вся кампания носит антисемитский характер. Но не только. Очень скоро стало очевидным, что угроза гонений нависла над всеми, кто не дул в дуду идеологического конформизма.

Молнии нового крестового похода должны были устрашить, если не поразить тех, кто даже мысленно наедине с самим собой, позволял себе сомневаться или уклоняться от «ортодоксальной» веры, или, наоборот, кто слишком активно изучал марксизм и жаждал его «улучшить» на благо социализма. Это уже была даже более опасная ересь. Научные журналы наполнились крикливыми статьями, в которых чуть ли не все величайшие изобретения и открытия приписывались русским умельцам, русским первопроходцам, русским инженерам. Недаром позднее начали в шутку говорить: «Россия — родина слонов»; «русские часы самые быстрые в мире» и т. п. Вошедшие давным-давно в русский словарь иностранные слова стали беспощадно изгоняться из обихода. Им подыскивали соответствующие допотопные синонимы; архаизмы выдавались за свидетельство патриотизма и благонадежности.

В журнале «Крокодил» появилась первая карикатура на космополитов. Ее автором был один из наиболее талантливых карикатуристов нашего времени Борис Ефимов, родной брат публициста Михаила Кольцова, расстрелянного в 1940 году. Братья были еврейского происхождения. На развернутом листе журнала Борис Ефимов ухитрился разместить всех уже официально названных литераторов-космополитов. Мне почему-то запомнился критик-диверсант Данин, который из лука целился прямо в сердце нашей родной литературы! Каков мерзавец, а?! Этот «юмористический» журнал прославился также статьей Василия Ардаматского «Пиня из Жмеринки», носившей откровенно антисемитский характер. И это происходило всего спустя два года после процесса в Нюрнберге над гитлеровскими главарями, всего два года после того, как перед всем миром раскрылась ужасающая картина уничтожения фашистскими извергами 6 миллионов евреев.

Тот, кто склонен расценивать поход против «космополитов» как нечто из ряда вон выходящее или всего лишь как предсмертные судороги сталинской эры, рискует впасть в заблуждение. Идеологические ветры и бури ради «очищения» советского общества от «чужих» и «враждебных» взглядов и заодно от их носителей были и остаются одной из важнейших черт существующего в Советском Союзе общественного порядка. Идеологические чистки так же закономерны для нашего общества с первых же дней Октябрьской революции, как и массовые репрессии. Они являются одной из форм репрессий.

Новая идеологическая кампания продолжалась с крайне незначительными перерывами вплоть до самой смерти Сталина, постепенно перерастая в широкую кампанию репрессий, которая по своим последствиям могла бы затмить новые репрессии 30-х годов. Кампания происходила на фоне т. н. ленинградского дела. Удар пришелся тогда не только по головке ленинградской партийной организации и органов государственной власти, но и был направлен также против творческой интеллигенции и ученых. Секретарь ЦК партии А. А. Жданов, вдохновитель этой кампании, публично клеймил Анну Ахматову, замечательную русскую поэтессу, Михаила Зощенко, оригинального и глубокого писателя. Заодно, спустя некоторое время после расстрела члена Политбюро Н. Вознесенского, секретаря ЦК партии А. Кузнецова и других, репрессии обрушились и на ленинградских историков-востоковедов.

В общественных науках кампания началась, когда крестовый поход против творческой интеллигенции был уже в полном разгаре, а в исторической науке — лишь после «усмирения» философов и уничтожения генетической науки.

Атмосфера того времени очень напоминала распутинщину. Место старца Григория занял Трофим Лысенко, сын крестьянина, достигший академических вершин.

Лысенко, конечно, не умел завораживать кровь, но зато прекрасно справлялся с уничтожением науки, а заодно и ученых в области биологии и генетики.

Жорес Медведев в одной из своих книг уже досконально исследовал этот вопрос и показал, какими методами было достигнуто возвышение Лысенко. Меня же, как историка, больше привлекла аналогия лысенковщины с распутинщиной. С первого взгляда такая аналогия может показаться несколько странной. На самом же деле, несмотря на разную конкретно-историческую обстановку, можно обнаружить ряд разительно схожих черт и обстоятельств.

Григорий Распутин возник на исторической арене в период глубокого нравственного кризиса царского самодержавия, разложения высших придворных кругов и царского окружения.

Кризис, охвативший царизм, выражался, в частности, в вере, в уповании на какое-то чудо, которое, дескать, спасет православную Россию. Появился старец Григорий Распутин, который будто бы умел заговаривать кровь (цесаревич Алексей, как известно, страдал несвертываемостью крови). Он сразу же приобрел как чудотворец огромное влияние на царский двор. Вокруг Распутина завертелась группа темных дельцов, старавшихся через влиятельного старца урвать для себя кусок пожирнее да побольше.

Трофим Лысенко появился как раз в то время, когда советское государство переживало острейший кризис, не только экономический, особенно продовольственный, но прежде всего — нравственный, ибо сгон с земли, массовое выселение крестьян по классовому признаку, а часто и просто по людской злобе, привели к массовому голоду и гибели миллионов людей. Позднее все это было названо «искривлениями», а в последние годы появилось красивое слово (между прочим, отнюдь не русского происхождения) «волюнтаризм», которым легко объяснить все, что происходило, происходит и, несомненно, еще будет происходить в нашей стране — все ошибки, нелепости и преступления.

Между прочим, старец Распутин этого слова не знал и все объяснял Божьим промыслом...

Лысенко обещал в короткий срок создать в стране изобилие продуктов, спасти земли от истощения и т. п. Поскольку сельскохозяйственная политика строилась на силе, или, как бишь его? — волюнтаризме, а не на науке, хотя и выдавалась за таковую, то следовало надеяться только на чудо. И Трофим Лысенко гарантировал, что чудо будет. Вот поэтому-то он и был принят с распростертыми объятьями в высших партийных кругах.

Шутка ли сказать, изобилие! Это, пожалуй, почище, чем уметь заговаривать кровь!

Вера в лысенковское уменье «сотворить чудо» указывала на глубокий нравственный кризис, не говоря уже о невежестве советских верхов.

Трофиму Лысенко удалось сделать то, что Григорию Распутину даже и не мечталось: он создал лженауку, а подлинную науку — генетику — ликвидировал, а заодно и ее наиболее талантливых представителей (академик Николай Иванович Вавилов был уничтожен, а академик биолог Лина Штерн очутилась в тюрьме).

В практическом отношении лысенковщина причинила огромный вред, ибо на нее многие годы опиралась государственная политика, и лысенковщина, т. е. жульничество, показуха, заведомое введение в заблуждение, лженаука, распространилась по всей необъятной территории нашей страны, принося неисчислимые беды. Последователи Лысенко, его ученики заполнили не только научные учреждения Академии наук СССР, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) но и партийный и государственный аппарат. Лысенковщина стала государственной политикой, обыденным явлением советского образа жизни.

Начала проникать она и в историческую науку.

В практической жизни государства общественные науки, несмотря на тот шум, который по временам поднимался вокруг них, играли подчиненную, незначительную роль, а с быстрым развитием физики, математики в 40-е и 50-е годы и вовсе отошли на второй план.

Может быть поэтому у историков не появился свой Распутин-Лысенко, а ведь у философов чуть было не стал такой. Я имею в виду покойного Г. Ф. Александрова, начальника управления агитации и пропаганды ЦК КПСС.

Позднее, став министром культуры СССР, Александров оказался замешанным в скандальную историю с подпольным борделем, где дам, как во времена Григория Распутина, но особенно его сподвижника Митьки Рубинштейна, купали в шампанском.

В январе 1947 года по личному указанию Сталина в Институте философии Академии наук СССР была проведена дискуссия по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии». Но эта дискуссия, как и следовало ожидать, учитывая, что редактор издания был главой пропагандистского ведомства ЦК КПСС, проходила вяло и не привела к выводам разгромного характера, в чем партийные верхи были в ту пору заинтересованы. По указанию ЦК в июне 1947 года была проведена повторная дискуссия, в ходе которой выступил А. А. Жданов, призвавший к беспощадной борьбе против буржуазного объективизма. Жданов призвал равняться на сессию ВАСХНИЛ, «показавшую образец того, как надо бороться за передовую советскую науку». Впоследствии эти слова Жданова неоднократно повторялись на дискуссиях и совещаниях историков.