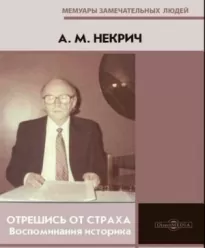

Отрешись от страха. Воспоминания историка

- Автор: Александр Некрич

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2019

Читать книгу "Отрешись от страха. Воспоминания историка"

Глава 8. Исключение

Я не страшусь суда такого

И, может, жду его давно,

Пускай не мне еще то слово,

Что емче всех, сказать дано.

Мое — от сердца — не на ветер,

Оно в готовности любой:

Я жил, я был — за все на свете

Я отвечаю головой.

А. Твардовский

Всесоюзное идеологическое совещание 1966 года. — Нападение. — Отбиваю атаки. — Статья в «Шпигеле». — Партийное следствие. — Заседание Комитета партийного контроля. — Исключение из КПСС. — Публичное осуждение. — Реакция общественного мнения. — Письмо академика С. Струмилина. — Письмо генерала Петра Григоренко. — Дружба нерасторжима

За несколько дней до моего отъезда из Варшавы в конце сентября 1966 года мне рассказали, что на польско-советской границе у одного поляка была обнаружена и конфискована краткая версия дискуссии по моей книге «1941, 22 июня», происходившей в Институте марксизма-ленинизма 16 февраля 1966 года. Об этом немедленно был поставлен в известность ЦК КПСС. Я был несколько озадачен. Почему такой переполох? Сообщения о дискуссии давным-давно перешагнули всякие границы. По Варшаве «краткая запись» гуляет уже полгода, то же самое и в Праге, вероятно, и в других социалистических странах. Приходит в голову объяснение двоякого рода: во-первых, поляка действительно задержали и отобрали «краткую запись». Те, кто его задержал, возможно, и понятия не имели о дискуссии в ИМЯ, но не исключено, что КГБ и КП Белоруссии используют этот случай в своих интересах для укрепления своего престижа; во-вторых, они это делают тем охотнее, так как осведомлены о настроениях, которые царят в Москве «наверху», ведь после процесса Синявского — Даниэля неосталинистский крен усилился.

Я возвратился в Москву в начале октября. Не прошло и недели, как мне позвонил взволнованный приятель и попросил встретиться с ним где-нибудь в нейтральном месте. Мы встретились. Он мне рассказал, что в ЦК происходит идеологическое совещание и что там с резкими нападками на меня выступил секретарь ЦК компартии Грузии по пропаганде Д. Стуруа. В тот же день я узнал подробности происходящего и даже точный текст того, что сказал Стуруа. А сказал он следующее:

«Книга Некрича вполне определенная. Господин Некрич изволит клеветать на нашу партию. Господин Некрич изволит клеветать на внешнюю политику Советского правительства и коммунистической партии. Господин Некрич изволит утверждать, что Советский Союз пошел на принципиальные уступки гитлеровской Германии».

Кроме Стуруа, на совещании по поводу моей книги выступил секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Пилотович, который говорил об использовании стенограммы обсуждения в ИМЯ буржуазной пропагандой и ставил вопрос, каким образом запись попала за границу (позднее этот вопрос будет обсуждаться Комиссией партийного контроля). Председатель Комитета государственной безопасности Семичастный выступил с разъяснением, что стенограмма не подлинная, а сфабрикованная.

Таким образом, книга «1941, 22 июня» оказалась в фокусе идеологической борьбы. Военные действия были открыты. Я должен был либо капитулировать, либо защищаться. Я выбрал путь борьбы.

17 октября 1966 г. я обратился с двумя письмами. Первое было адресовано президиуму Всесоюзного совещания идеологических работников. Второе — секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву. В обоих письмах я протестовал против выступления Стуруа и просил дать мне возможность выступить на совещании с ответом.

Отправив оба письма, я позвонил помощнику Демичева И. Т. Фролову (ныне ответственный редактор журнала «Вопросы философии»). Фролов был очень предупредителен, обещал немедленно доложить секретарю ЦК о моем письме и посоветовал затем обращаться к заместителю заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС А. Н. Яковлеву, который отвечает за проведение идеологического совещания. Несколько раз я тщетно пытался достигнуть Яковлева по телефону, но он явно уклонялся от разговора со мной. Между тем совещание окончилось. На закрытии совещания выступил П. Н. Демичев, который пожурил Стуруа за его грубость. Но даже этот легкий упрек Демичева оказался для меня весьма полезным. Выступление Демичева показывало, что чаша весов еще колеблется.

Спустя три недели мне позвонил домой работник отдела агитации и пропаганды Зайцев, который сообщил мне, что Стуруа был поправлен в заключительном слове Демичева, что тем самым инцидент исчерпан и что в связи с моей книгой «1941, 22 июня» ЦК не имеет ко мне претензий. Заявление Зайцева было чрезвычайно важным, и я, повторив тут же то, что он мне сказал, попросил его подтвердить, правильно ли я его понял. Он подтвердил.

На следующий день я поставил об этом звонке в известность членов нашего институтского партийного комитета, и те вздохнули с облегчением.

Некоторую роль в приторможении «дела Некрича» сыграло выдвижение моей кандидатуры в члены-корреспонденты Академии наук СССР. Выборы должны были состояться осенью, но публикация моей фамилии в общем списке кандидатов в академики по всей Академии наук (список всех кандидатов печатается в центральном правительственном органе — газете «Известия») произвела некоторое впечатление в официальном мире. Моя кандидатура была предложена академиком И. М. Майским и поддержана рядом других академиков. На выборах я оказался в середке, получив недостаточное количество голосов, чтобы быть избранным, но достаточное, чтобы с честью выйти из этой игры. Разумеется, об избрании всерьез я и не помышлял. Но выборы в Академию наук затормозили на некоторое время начавшееся сталинистами наступление.

Однако спустя два месяца, в начале 1967 года, после того как прошел XXIII съезд КПСС, наступление возобновилось с новой силой.

Теперь оно проводилось исподволь. Партийное общественное мнение планомерно подготовлялось к разгрому моей книги. Печатаемое ниже мое письмо дает некоторое представление о ситуации:

«СЕКРЕТАРЮ МГК КПСС тов. ШАПОШНИКОВОЙ А.П.

Уважаемая Алла Петровна!

Вынужден обратиться к Вам в связи с выступлением ответственного сотрудника МГК КПСС тов. Владимирцева на собрании пропагандистов Фрунзенского района г. Москвы 25 ноября с. г.

Тов. Владимирцев сказал, будто на обсуждении книги А. М. Некрича «1941, 22 июня» в Институте марксизма-ленинизма означенная книга подверглась осуждению.

На самом же деле на этом обсуждении[7], созванном Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС по инициативе Комитета по делам печати 16 февраля 1966 г., книга была оценена всеми без исключения выступавшими, а их было 22 человека, положительно. Многие из выступавших предлагали книгу переиздать и в связи с этим просили автора учесть пожелания и замечания, высказанные во время дискуссии.

Именно так обстояло дело в действительности (см. стенограмму обсуждения). Спрашивается, зачем понадобилась тов. Владимирцеву эта явная неправда? Ответ ясен: для подкрепления собственного утверждения о вредности книги А. М. Некрпча ссылками на авторитетное мнение научной общественности. Я решительно протестую против непартийного поведения т. Владимирцева, введшего в заблуждение пропагандистов целого района гор. Москвы, и настаиваю на том, чтобы его заявление было опровергнуто.

7 декабря 1966 г.»

Ответа на свое обращение я не получил.

Кампания приняла целеустремленный характер...

...Жизнь — довольно странная и противоречивая штука. Именно в этот самый момент, когда вокруг моей головы тучи начали сгущаться все больше и больше, мое ходатайство (и моего Института) о предоставлении мне служебной командировки в Англию для работы в английских архивах сдвинулось после шестилетней проволочки с места. Я заполнил въездные анкеты и начал ждать.

Позднее я понял, что по нашему русскому счастью правая рука не ведает, что творит левая: мое дело просто шло своим рутинным путем из канцелярии в канцелярию, перекладывалось со стола на стол, но еще не было представлено выездной комиссии ЦК, которая и решает в конечном счете дело.

...В марте 1967 года меня пригласил к себе директор Института В. М. Хвостов. Страсти к тому времени несколько поутихли, и он хотел подчеркнуть свою лояльность ко мне. Хвостов был человеком противоречивым: его честолюбие и готовность ради карьеры следовать самым примитивным и стандартным образам жизни партийного работника наталкивались на его интеллигентность, на его образованность, на его инстинктивное уклонение от открытого участия в погромах, брезгливое нежелание запачкать свои руки: когда нужно было, он искал и без особого труда находил для «пачканья рук» нужных людей.

Хвостов рассказал мне, что ему предлагали принять участие в разгромной рецензии на мою книгу, но он отказался. Затем он сказал мне:

— Александр Моисеевич, в ЦК начато против Вас дело. Советую Вам без промедления написать заявление в Центральный Комитет.

— Заявление о чем?

— У Вас же имеются в книге недостатки и ошибки, Вы сами об этом говорили. Вот и напишите об этом, выразите сожаление... — здесь Хвостов остановился, считая, по-видимому, что он сказал мне достаточно.

Я поблагодарил его и обещал подумать. Когда мьг прощались, Хвостов сказал мне примирительно:

— Я понимаю, что недоразумения между нами были потому, что Вы хотели утвердить свою независимость.

Я промолчал.

За долгое время это была первая дружеская встреча. Она была и последней. Несколько раз мьг виделись издали, раскланивались, но никогда уже больше не разговаривали. Хвостова сделали вскоре президентом Академии педагогических наук СССР, а еще спустя два года он неожиданно умер.

...Да, я думал о том, что сказал мне Хвостов. Через несколько дней я получил еще одно предостережение: мне принесли черновой вариант разгромной статьи, которая готовилась в Институте марксизма-ленинизма. Нападение было неотвратимо. Но выбор был мною сделан в тот самый момент, когда я написал первую страницу рукописи. Нет, я не собирался приносить извинения, каяться и прочее: для меня открылась новая полоса моей жизни и в этой последней, вероятно, части моей жизни не должно было быть места для конформизма нашего лицемерного общества. Я постепенно удалялся от него, но частицы моей прошлой жизни, невидимые нити все еще связывали меня, и я понимал, что так будет всегда.

Может показаться невероятным, но последний толчок моей чаше весов дал... журнал «Шпигель», выходящий в Гамбургере и моя чаша весов резко качнулась вниз, а, может быть, взлетела вверх?

Вот как это случилось.

В номере от 18 марта 1967 года «Шпигель» опубликовал две большие статьи о событиях в СССР: одна была посвящена Светлане Аллилуевой, другая — моей книге и мне.

...Однажды в партийный комитет, где я находился в это время, позвонили из фотохроники ТАСС. Корреспондент сообщил мне, что он имеет задание сфотографировать меня. Я удивился, но решил, что, может быть, ситуация меняется. Но все было совсем по-другому. Фоторепортер, который пришел ко мне домой, сказал мне, что один западногерманский журнал сделал заказ на мой портрет, уплатил валюту и теперь ожидает моей фотографии. Это было чисто коммерческое дело, и фотохроника ТАСС просто выполняла уже оплаченный заказ.