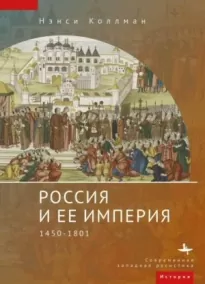

Россия и ее империя. 1450–1801

- Автор: Нэнси Коллманн

- Жанр: История: прочее

Читать книгу "Россия и ее империя. 1450–1801"

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ИМПЕРИЯ

Многие этнические группы, проживавшие в стране, платили иные налоги и по иным ставкам, хотя в 1780-е годы были предприняты попытки налоговой гармонизации на западных окраинах (все это, однако, просуществовало недолго). В Сибири, к примеру, податные восточнославянского происхождения уплачивали подушную подать и оброк в том же размере, что был установлен для всей империи. Коренные жители платили ясак. В течение XVIII столетия власти предпочитали получать в качестве ясака меха, а не звонкую монету, но временами пытались ввести для них денежный эквивалент. Это вызвало проблему установления стоимости мехов; местные жители старались тайно продать лучшее, что у них имелось, купцам (хотя в принципе торговля мехами была запрещена). Екатерина II попыталась осуществить в Сибири административно-финансовую реформу, аналогичную той, что проводилась в остальной империи. Предусматривался коллективный сбор мехов с местного населения, стоимость ясака была зафиксирована, каждое сообщество выбирало старейшин, которые взаимодействовали с русскими сборщиками ясака. При неизменной стоимости ясака и растущих рыночных ценах доходы казны не росли, и, кроме того, не удалось создать эффективно работающий институт старейшин. Но для коренных жителей сохранялась особая система налогообложения, с большим количеством лазеек, чем та, которая применялась к русско- и украинскоговорящим крестьянам Сибири.

Перейдем к косвенным налогам. Вторым по значимости источником доходов государства, как и в Европейской России, являлась продажа водки. До 1767 года преобладала система продажи «на вере», через «выборных» – выбираемых местным населением чиновников. Затем были (теоретически) введены откупа. В Западной Сибири, однако, не было достаточного числа дворян, готовых стать откупщиками, поэтому водку производили на казенных и городских винокурнях. В Восточной Сибири коренные жители имели право производить и продавать арак – водку из кумыса. Поэтому рынок регулировался и водка продавалась в казенных лавках.

Своя система налогообложения существовала и в Башкирии. Здесь государственные крестьяне вносили подушную подать и оброк, а также поставляли рекрутов. Как говорилось в главе 4, к 1740-м годам мордвины и татары в Башкирии и Среднем Поволжье, ранее платившие ясак, были причислены к государственным крестьянам и обложены подушной податью – властям требовались деньги для строительства укрепленных линий в Башкирии. В то же время статус башкир-землевладельцев и мещеряков повысился: с 1754 года они не платили ясака и вообще прямых налогов, неся взамен этого военную службу на Оренбургской линии; в 1798 году им было позволено образовать собственное казачье войско. Находившиеся в зависимости от них тептяри (русские, арендовавшие и обрабатывавшие башкирские земли) и бобыли (безземельные батраки), по сравнению с государственными крестьянами, находились в привилегированном положении. В 1747 году они платили оброк в размере 80 копеек (не изменившийся во время всеобщего повышения в 1760 и 1783 годах). Благодаря этому они выглядели довольно зажиточными по сравнению с государственными крестьянами, которые с 1783 года платили трехрублевый оброк и 70-копеечную подать, а также поставляли рекрутов.

Донские казаки сохраняли свои вековые привилегии. Административная реформа 1775 года не распространилась на казацкие земли, обитатели которых не платили ни подушную подать, ни оброк. Однако принадлежавшие казакам крепостные, русские и украинцы, вносили подушную подать и давали рекрутов. Казаки также обладали монополией на производство водки и вина для продажи на их землях, хотя с 1770-х годов казенные продавцы составляли им конкуренцию.

На Северном Кавказе ни казаки, ни представители местных народов не уплачивали прямых личных налогов. Как отмечает Джон Ледонн, еще в 1794 году 61 % жителей редконаселенной Астраханской губернии, куда входили северокавказские земли, не подлежал прямому налогообложению. Немногочисленные государственные крестьяне платили подушную подать и оброк. Точно так же в самой Астрахани русские посадские люди уплачивали и то, и другое, оказывая разнообразные услуги – торговали водкой и солью, вели казенные счета, отправлялись в ночную стражу. Нерусские жители города – татары, армяне, индийцы и другие – не платили городских податей и не несли повинностей; вместо этого они облагались различными сборами.

Бурно развивавшиеся причерноморские земли создавали для властей громадные проблемы, связанные с налогообложением. Джон Ледонн пишет о том, что в 1764 году Новороссию разделили на 70 уездов, из которых 52 предназначались для военных поселенцев, 2 – для посадских, 16 – для иноземцев, староверов и выходцев из России; все они подпадали под различные режимы налогообложения. Военные поселенцы пользовались свободой от личных налогов, а государственные крестьяне и крепостные не облагались подушной податью, вместо которой была установлена поземельная (для крепостных – вдвое ниже, чем для государственных крестьян). Такая система существовала до 1796 года, с одним исключением – с 1776 года невоенные поселенцы поставляли рекрутов. Иноземцы – греки, армяне, валахи, немцы в поволжских колониях – пользовались налоговыми льготами, срок которых мог достигать 30 лет. Крымские татары не платили личных налогов. Там, где было в достатке зерна и топлива, развивалось винокурение; водку производили и продавали дворяне, поселенцы и казаки, доходы же для казны обеспечивали откупщики и государственные питейные заведения (где обычно продавали польскую водку).

На украиноязычных землях также действовали разнообразные налоговые режимы. В Слободской Украине, с 1764 года преобразованной в губернию, после ревизии были установлены налоговые ставки и привилегии сообразно социальному статусу. Казаки не платили прямых налогов и имели право изготовлять и продавать водку; для тех, кто стоял ниже их по социальной лестнице, были введены налоги различного размера, но не общеимперские, такие как подушная подать и оброк. В Левобережной Гетманщине сохранялась собственная налоговая система; крепостные, государственные и церковные крестьяне, горожане платили рублевый оброк, размер которого не увеличился во время общеимперских повышений (1760, 1768). В мае 1783 года украинские крестьяне Левобережной и Слободской Украины подверглись закрепощению; для них вводились рекрутская повинность, подушная подать и запрет на переход. Ставки были такими же, как и в России: для крестьян подушная подать составляла 70 копеек, для казаков и горожан – 1 рубль 20 копеек. Оброк был ниже, чем в России (1 рубль).

После первого раздела Речи Посполитой (1772) Россия принялась наводить единообразие в налоговой области, но с осторожностью. После ревизии крепостные были обложены подушной податью в размере всего 60 копеек; для евреев она равнялась 1 рублю, для горожан – 1 рублю 20 копейкам. Дворяне-землевладельцы польского и украинского происхождения, а также горожане сохраняли право на винокурение и виноторговлю, уплачивая небольшой сбор. Так продолжалось до мая 1783 года, когда императорским указом в этих землях, как и в Левобережье, были введены семидесятикопеечная подушная подать и рублевый оброк для дворцовых и государственных крестьян. В городах же после реформы 1775 года купцы платили однопроцентный налог с объявленного капитала, а мещане – подушную подать (1 рубль 20 копеек). Евреи записывались в одно из этих двух сословий. Вслед за третьим разделом Речи Посполитой (1795) евреи на западных окраинах и в Крыму стали платить двойную подушную подать, если записывались мещанами, и двойной налог на капитал, если были причислены к купцам.

В Прибалтике крестьяне – и крепостные, и свободные – платили налоги с земли в соответствии со шведскими правилами и книгами, составленными в XVII веке. В 1783 году здесь, так же как в украинских и белорусских землях, были введены подушная подать и пониженный, по сравнению с общероссийским, оброк. Горожане платили налоги в зависимости от своего статуса (купцы или мещане). Однако для финских крестьян, проживавших в окрестностях Выборга, в том же 1783 году была установлена более низкая подушная подать; кроме того, они сохранили традиционные привилегии, касавшиеся пивоварения. Все это было отменено при Павле I, который тем не менее оставил в силе реформу 1784 года, вводившую в этих областях русскую систему мер и весов.

После приобретения в 1793–1795 годах Правобережной Украины и других земель, входивших в Великое княжество Литовское, там началось наведение единообразия в налоговой сфере, но речь не шла о введении русских стандартов. Вводилась подушная подать в размере одного рубля. Винокурение и виноторговля регулировались законом 1783 года для Левобережной Украины и белорусских земель, более либеральным, чем для России, где откупа предоставлялись губернскими учреждениями: в белорусских землях шляхта сохраняла монополию на производство и продажу спиртного за небольшую плату, а также на держание трактиров. Цены устанавливались на местах землевладельцами и представителями губернатора. Городские жители могли заниматься винокурением и виноторговлей в обмен на уплату единовременной суммы государству.