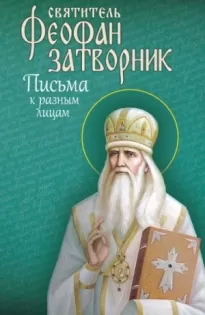

Письма к разным лицам

- Автор: Святитель Феофан Затворник

- Жанр: Религия / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее

- Дата выхода: 2012

Читать книгу "Письма к разным лицам"

В Ветхом Завете не только существенное вменялось в закон, но и разнообразное того приложение до подробностей тоже было определено как закон неотложный и неизменный. Так было необходимо; потому что Завет тот представлял руководство от внешнего – к внутреннему, единому, которому образоваться помешали бы внешние частности, если б они оставлены были на свободу, ибо тогда они, не имея внутренней основы, которая еще должна была только образоваться, оразнообразились бы до противоположности и повели к разному внутреннему. Христианство, напротив, идет от внутреннего – к внешнему.

В нем дан дух жизни о Христе Иисусе, и в сем духе существенная законность для общества христианского; применение же сей законности к частностям оставлено на свободу; ибо то, для чего сии частности были определены в Ветхом Завете, – образование единого внутреннего, уже имелось.

Так и было в Церкви. Она с самого сошествия Святаго Духа и начала облекаться в свое внешнее, отрешаясь мало-помалу от внешнего ветхозаветного, как видим в Деяниях и Посланиях апостольских, по всем сторонам неизбежного для христиан религиозного действования. – И облеклась.

Но как первоначально сие облачение себя внешностью было отдано в руки самой Церкви, так и после, по устроении сего облачения, оно состоит в тех же руках Церкви. Облекшись, Церковь не связала себя тем; власть ее над своей внешностью тем не пресеклась; она осталась властной в отношении к ней на все времена. Почему как первоначально вводить все имела она свободу; так и потом все, во всех частях, поновлять, пополнять, изменять она может и долг имеет, по требованию обстоятельств, времени и места, по руководству живущего в ней Духа. Свободу эту Святая Церковь всегда проявляла и проявляет, и будет проявлять до скончания века.

Чтоб ты не путался в мыслях, что такое не изменяется и что может быть изменяемо, приложу примеры: чтоб быть в Церкви священству, Таинствам, церковным собраниям для молитв, чтения Писаний и жертвы бескровной, быть посту, благотворительным учреждениям – это неотложный закон. Господь Духом Святым чрез апостолов всюду это и учреждал, как только где образовывалась Церковь. Но образ ведения сих дел и частные в отношении их порядки предоставлены были на свободу каждой Церкви. И тут не все оставалось без руководства апостолов, особенно когда верующие по неумению право удовлетворять ревность духа своего, допускали что-либо нестройное. Но свобода в сем отношении всегда оставалась за каждой Церковью. Пример очевидный представляет Церковь Коринфская. Законом только неотложным поставлялось, чтоб все вводимое было благообразно и по чину, и чтоб оно вполне соответствовало духу веры и жизни о Христе Иисусе. Но сия предоставленная Святой Церкви свобода не есть достояние каждого сына или дщери Церкви. Наш долг – повиноваться Церкви, как мы и исповедуем в «Символе Веры» словами: Верую во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Все, что есть и установлено в Церкви, есть закон для каждого из нас, пока оно есть и держится в Церкви. Но и мы не закованы в сие, как в оковы. Когда мы обще со всеми действуем, обязаны действовать по общему уставу; а когда делаем что дома, одни, то тут и нам оставлена свобода. Молитвы и песни в Церкви читаются и поются для всех, и мы обязаны тогда объединиться в духе со всеми. Но в домашней молитве ты совершенно свободен. Для этого составлены молитвенники; но образ употребления их тебе предоставлен. Установлены посты, указаны и способы подвижничества – бдение, уединение, труд. А образ исполнения сего оставлен на свободу, приложен только совет: с советом все твори. В образе благотворения еще более простора и свободы. Таким образом, в нашей церковной жизни дивным образом сочетана свобода с законностью, то и другое быв направлено к преспеянию во внутренней жизни.

Слыша: «Уставы Церкви – закон», – не подумай, что закон сей обязателен потому, что определен общим голосом Церкви, – т. е. в том же смысле, как в житейском быту обязателен для каждого приговор общества; ибо общество властвует над частными лицами. В Церкви Божией не так. Святая Церковь – не обыкновенное человеческое общество, а есть тело, состоящее под главой – Христом Господом, Духом Святым руководимое и животворимое, и благоволением Бога Отца объемлемое. Потому все в ней и ей на свободу предоставленное не есть одного человеческого происхождения и обязательно не потому, что все решили быть так, а потому, что так благоизволил Триипостасный Бог. Покорность Церкви есть покорность Богу, в той силе, прибавлю опять, в какой что установлено, т. е. иное как необходимое, другое как полезное, то как утешительное, это как благоукрасительное. Почему веруем, что исполняя все от души, мы Богу служим и Ему благоугождаем, хотя действование наше бывает лишь видимое, телесное, Бог же – Дух есть: ибо действуем с духовным настроением.

Предыдущее указание дает мне повод к следующему наведению, не бесполезному в отношении к предмету наших с тобой рассуждений. Поелику в Церкви Божией все есть по Божию изволению и поелику, исполняя то, мы службу Богу приносим; то все, малое и великое, должно быть исполняемо с полным благоговением, Богу приличествующим. Благоговение наше должно быть соразмеряемо не с великостью или малостью делаемого, а с лицом Бога, к Коему относится. Кадит ли кто или читает и поет, или другое что делает, коль скоро небрежно то исполняет, подлежит суду творящих дело Божие с небрежением. Равно и из присущих в Церкви, стоит ли кто или поклоны кладет, или свечу ставит, если делает это небрежно, столько же погрешает, и тому же подлежит суду. Все сии и подобные действия не сами по себе важны и не неотложно необходимы такие именно: на месте их могут быть всякие другие. Но коль скоро они приняты и уставлены, и коль скоро действователем к Богу относятся, то небрежничающий в них Бога презирает и оскорбляет. То же самое должно оказать и о действованиях вне Церкви (дома). Коль скоро они к Богу относятся и Ему посвящаются, то должны быть совершаемы с полным благоговением, не соразмерно с своей важностью или малостью, а как подобает действовать пред всемогущим Богом, в честь и славу Его. Не сочти ты это замечание излишним, будто оно не к делу. Нет, я нарочно его выставляю, потому что оно дает очень важные для нашего предмета наведения. Впереди, в начале письма, было замечено, что Церковь своими уставами обнимает всю жизнь человека, с рождения до смерти, и притом во всех ее проявлениях и порядках. Следовательно, нет движения и действия, где бы внимательный христианин не встретился с чем-либо церковным. Следовательно, далее, нет движения и действия, которое не поставляло бы его пред лице Бога и чрез то не обязывало к действованию благоговейнейшему, как подобает действовать пред лицем Бога. Отсюда выходит, что действующий по-церковному как следует, непрерывно проходит науку благоговеинства пред Богом с посвящением Ему всего, а отсюда навык – с каждым делом видимым соединять все внимание ума, все сочувствие сердца и всю ревность воли, и все сие в религиозном духе. Ходи ты теперь в сем настроении под влиянием церковных порядков – что получишь? Получишь то, что дух благоговеинства проникнет всего тебя и вселится в тебя. А отсюда что выйдет? Выйдет то, что ты никакой многости в церковном замечать не станешь; ибо дух благоговеинства, пребывая в тебе неотходно, все объединять будет, и у тебя во внимании будет не многое, а одно. Выйдет также, что ты ни в каком последовании церковном не будешь замечать длительности, потому что никакое последование церковное не может быть столько длительно, чтоб сравниться в сем отношении с духом благоговеинства или превысить его, когда он неотходен и непрерывно действен. Выйдет еще и то, что ты не будешь замечать связанным себя церковной законностью, ибо тогда у тебя все будет идти извнутри, из сердца, и ты будешь сам себе закон, или станешь таким лицом, которому закон не лежит. – Припомни теперь укор нам: «Вы облепили себя церковной внешностью (разумеется – законностью)», и смотри, есть ли какая от этого беда. Внешнее тут только внешняя оболочка неизбежная, а что составляет существо действования, то все внутренне, духовно, все идет пред лицем Бога в глубине сердца. Ходящий в сем внешнем ходит внутренне, оживляет и укрепляет дух и живет духом.

После этого, сам видишь, что если иногда в совершающем церковные последования и в участвующих в них церковность обращается в одну форму, то вина тому не в церковных порядках, а в нас. Это наша оплошность, а не неизбежная принадлежность церковности. Таковы мы, что самые назидательные и возбудительные порядки своим невниманием обращаем в бездейственные формы. То, что вчера так благотворно действовало на нас, ныне уже действует слабее, через день будет еще слабее действовать, и так далее, пока действие сие не дойдет до нуля. И останется тогда одна форма. Так бывает и с церковностью, так и она обращается в форму, не будучи сама в себе одной формою. Это, однако ж, подает повод отступникам и некоторым сочувствующим им умникам кричать: «Формализм! формализм!» Бестолковый крик! Церковность сама в себе не есть одна форма, и в исполнителях ее, не во всех она обращается в форму. Что же кричать-то? Ведь нельзя же потому одному, что иные внешнюю церковность по своей оплошности обращают в безжизненную форму, отменить ее? Ибо без нее нам быть нельзя. Не следует и изменять ее или заменять новой, ибо какие порядки ни введи вместо них, мы и их обратим в одну форму. А что следует? Следует поставить нам самим себе законом так пользоваться церковностью, чтобы она не обращалась у нас в форму, ибо сама по себе она не есть одна форма, – и в исполнителях не во всех бывает такою. Вместо затевания об изменениях и отменах, пусть всякий позаботится стать в ряд разумных исполнителей, и делу конец. И для этого не многое требуется. Что искренняя ревность о богоугождении требуется, об этом и говорить нечего, ибо она корень всей благочестной жизни. К ней надобно придать только нехитрый и несложный прием: всякий раз приступать к церковному действованию как в первый раз, совсем забывая, – или цены никакой тому не давая, – что совершали то когда-либо, или совершали несколько раз, – т. е. приступать с тем же вниманием и благоговеинством, каким обыкновенно полна бывает душа, в первый раз приступая к священному делу. Такое правило дают святые отцы. И оно оправдывается повседневными опытами. Спроси у благоговейников – и они подтвердят тебе это. Спроси у тех, кои ниспадали в формализм и опять поднялись из него и востекли к живому духу благоговеинства, и они то же скажут.

Не изволь же думать, будто, когда внешнее в Церкви учреждено и дано в закон, то этим мы закованы в пустую формальность.

Сделаю и еще одно замечание. Выше я говорил, что ветхозаветное есть руководство от внешнего к внутреннему. А вот вышло, что и новозаветное таково же. Взрослые церковностью, содержимой как закон, поддерживают и питают в себе духовную жизнь, а молодое поколение и совсем ее в себе сим путем воспитывает. Из этого выходит, что своего рода подзаконность имеет место и в новозаветной Церкви. – И не дивись сему. Неизбежно так по нашему устройству. В естественном порядке, как говорят, животное высшее, в то время как зародыш его развивается до совершенного образования его, проходит все степени предшествовавших ему живых существ. То же и в духовной жизни. Хотя род наш теперь в христианском возрасте, но из нас всякий проходит и те состояния, в каком бывал человек в предшествовавших возрастах, т. е. и мы бываем то такими, каковы были жившие до закона (детство, отрочество), то такими, каковы были подзаконные (отроки, юноши), то, наконец, такими, какими бывают сущие о Христе Иисусе, не по закону уже ходящие, но по духу. Потому, что мы бываем под законом церковным – не укор, а похвала, что мы идем должным порядком развития духовного и имеем все к тому потребное. Укор будет, если кто остановится на одной законности церковной. Но и ему довольно сказать: «Подтянись немножко и воодушевись». Спросить только можно, чего ради и после того, как развивается уже духовная жизнь, не бросают законности церковной? – Ответим главное: того ради, что духовная жизнь всегда требует оживления; церковная же наша законность вся преисполнена духовными стихиями; потому ходящий в ней всегда вдыхает в себя духовное, оживляющее. Как дыхание телесное освежает и оживляет весь организм, так и хождение в церковных порядках освежает и оживляет весь состав духовной жизни. Как кровоточивая, коснувшись края ризы Господа, привлекла целительную себе от Него силу, так всякий, делающий что-либо церковное или участвующий в том, приемлет приток духовных стихий в оживление своего духа. Внешний чин Церкви есть риза Господа, самая же Церковь – Тело Его.