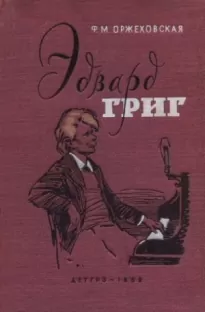

Эдвард Григ

- Автор: Фаина Оржеховская

- Жанр: Биографии и Мемуары / Детская образовательная литература / Советские издания

- Дата выхода: 1959

Читать книгу "Эдвард Григ"

Глава пятая

В сказаниях о героических великанах говорится только об их победах и подвигах. Что чувствуют они, например, оставаясь наедине с собой, жалеют ли о чем-нибудь, вспоминают ли, предаются ли грусти — об этом ничего не известно. А между тем и в жизни великанов, наверно, бывают часы раздумья, минуты волнения и целые дни и недели недовольства собой. Бывает, что и великаны чувствуют себя одинокими и даже в большей степени, чем обыкновенные люди. И рады сочувствию, если встречают его.

Зимой 1888 года в Лейпциге происходили музыкальные празднества. Среди знаменитых музыкантов, приглашенных в Лейпциг, всеобщее внимание привлекал Чайковский, чья слава гремела в Европе уже не первый год. Не мудрено, что дом русского скрипача Адольфа Бродского, постоянного жителя Лейпцига, у которого обычно останавливался Чайковский, сделался притягательным местом для съехавшихся музыкантов и многих жителей города. Все стремились увидеть выдающегося композитора современности не только в концертах, у дирижерского пульта, но в обычной домашней обстановке, где все человеческие свойства проявляются заметнее.

В течение целой недели Чайковский был в центре внимания многочисленных друзей Бродского. Он очаровал всех приветливостью и простотой, внимательно выслушивал своих собеседников, обстоятельно отвечал на вопросы. Глядя на него в такие минуты, никто не мог бы догадаться, что ему неловко, несносно, что, несмотря на царящее вокруг оживление, его охватывает тоска.

Дело в том, что эта обстановка была далеко не домашней для Чайковского. Подобные сборища были для него пыткой. Он чувствовал себя хорошо во время работы, на прогулке среди природы (но только в совершенном уединении) и в кругу самых близких людей, при которых он мог молчать или думать вслух. Но всякие обязательные, заранее подготовленные встречи, знакомства и принуждение, испытываемое в таких случаях, когда все на него смотрели и ждали чего-то от него, — все это было мучительно. Он говорил, что напрасно Глинка называет себя мимозой: не Глинка, а он, Чайковский, мимоза. Только ради старинного друга Бродского он согласился во время своих гастролей в Лейпциге выходить к гостям и говорить с ними, и теперь, отвечая на тосты, провозглашаемые в его честь, Чайковский с нетерпением ждал той минуты, когда гости встанут из-за стола и каждый будет волен делать что хочет, а сам он удалится в отведенную ему комнату, смежную с гостиной. Оттуда он и будет слушать музыку, чуть приотворив дверь.

Вокруг было шумно и сумбурно. Остроумный, общительный Сен-Санс с чисто галльским изяществом рассказывал анекдоты из жизни великих музыкантов. Чудачества Бетховена, необыкновенные приключения Вебера, знаменитые «макароны» Россини, которые он будто бы сам умел приготовлять особым, «россиниевским способом», — все это не раз повторялось на подобных вечерах и было всем известно, но в передаче Сен-Санса казалось новым и острым. Гости смеялись. В углу Брамс с его кротким лицом одного из двенадцати апостолов с готовностью отвечал на вопросы корреспондента парижской газеты, который, однако, не был доволен Брамсом, потому что на самые причудливые, с психологическим «подступом» вопросы немецкий композитор отвечал просто и неинтересно, с какой-то благодушной прозаичностью. Так, на вопрос, летал ли он в детстве во сне и что ему тогда снилось, — что стоило Брамсу сказать, что ему снилась музыка! — он ответил, что снов не помнит, а летал часто, особенно если приходилось плотно поесть на ночь. Как будто во время интервью необходимо сообщать чистейшую правду! Надо говорить что-нибудь значительное и интересное, тем более что опытный собеседник сам дает в руки нить! Вот Сен-Санс прекрасно понимал, что от него требуется: он насочинил массу любопытных вещей, и это несомненно вызовет живейший интерес у читателей. А журналиста в редакции похвалят за то, что сумел выудить такие чудесные сведения!

— Насколько я представляю себе, — сказал журналист с ударением, как бы гипнотизируя Брамса, — вы не раз видели, как танцуют венгерские танцы?

— Видел, — ответил Брамс.

— Если бы вы согласились описать их!

Брамс принялся описывать очень добросовестно: костюмы, головные уборы, движения. Корреспондент писал и думал: «Честное слово, когда я слушал „Венгерские танцы“ Брамса, мне это представлялось гораздо живее!»

В другом углу Антонин Дворжак угрюмо сопротивлялся натиску прессы. Его умное лицо крестьянина приняло настороженное выражение. Его собеседник непременно хотел узнать, с кого писана Русалка, героиня оперы Дворжака. Уж очень она характерна: возможно, что яркий женский облик, так сказать, послужил толчком… Кто же была эта дама, если позволено спросить?

— Никто, — коротко отвечал Дворжак, давая этим понять, что спрашивать не позволено, — никаких дам не было!

Чайковского корреспонденты оставили на этот раз в покое — они уже получили от него достаточно сведений; когда-то, в начале своего пути, он сам занимался этим делом: писал музыкальные фельетоны и заметки, но он не брал сведений у композиторов и исполнителей, а писал прежде всего о музыке, избегая вводить в свои статьи сомнительные анекдоты и вымышленные происшествия.

Когда обед кончился и в гостиной принялись репетировать трио Брамса, чтобы затем сыграть его перед гостями, Чайковский встал и отправился в свою комнату.

Дверь в гостиную оставалась открытой. Раздались восклицания: пришли новые гости. Чайковский подошел к двери и хотел уже закрыть ее, но его взгляд упал на вошедшую пару, и что-то приковало его к ней.

То были мужчина и женщина. Издали их можно было принять за подростков. Оба были небольшою роста, белокурые и какие-то светлые, легкие, точно эльфы.

Но вот они подошли ближе, и теперь стало видно, что они уже немолоды. В облике мужчины, особенно в благородной посадке головы с густыми, слегка вьющимися волосами, было что-то знакомое и очень привлекательное.

«Где-то я уже видал его, — подумал Чайковский, — и это было приятно. Его улыбка мне безусловно знакома. Но где это было? Когда?»

Увидав, что Чайковский стоит на пороге гостиной и рассматривает новых гостей, Бродский подошел к нему и сказал:

— Хочешь познакомиться с Григом? По-моему, он должен тебе понравиться.

Чайковский с интересом снова посмотрел на Грига. Так это он? Чайковский мог видеть его изображение на обложках нот, но то было внешнее и, надо сказать, слабое сходство. На портретах Григ не улыбался, а Чайковский был уверен, что узнал именно улыбку. Откуда же взялась эта уверенность? Только благодаря музыке, которая давно его очаровала.

Приятное впечатление усилилось, когда Бродский познакомил их. Теперь Григ опять походил на подростка, потому что такие ясные, лучистые, детски доверчивые глаза бывают у человека, только вступающего в жизнь. Эти глаза да еще улыбка освещали все лицо и заставляли забывать о морщинах и пробивающейся седине. Одно плечо у него было заметно выше другого, но вся фигура казалась пропорциональной, он держался прямо и двигался легко.

Его жена была такая же маленькая и симпатичная, с пышными белокурыми волосами, которые образовали вокруг ее миловидного лица сияющий ореол. Она улыбалась. Ямочки на щеках придавали ей моложавый вид. Они с Григом были похожи друг на друга, как супруги, долго и счастливо прожившие вместе.

Так это Григ! Композитор, который так нравился Чайковскому, чья музыка доставила ему столько радости! Эта музыка никогда не утомляла его, как не утомляет созерцание страстно любимой природы.

…И вот они сидят все трое в комнате Чайковского и говорят вперемежку по-французски и по-немецки.

— Мы узнали вас по портретам, — сказал Григ.

— А я сразу догадался, что это вы! Есть люди, о которых нельзя судить по их музыке. Но ваша музыка, Григ, — это зеркало ваше! Слушаешь и говоришь себе: вот человек, который совершенно искренен!

— Может ли музыкант быть другим?

— Не может. Но иногда пытается вылезть из своей шкуры. Иногда притворяется. Но и это не удается. Да и какой смысл в искусстве, если и здесь можно лгать?

Их не тревожили, и они были рады этому.

— Еще не зная вас, а только вашу музыку, — продолжал Чайковский, — я был уверен, кроме всего прочего, что это писал очень хороший человек!

— Ну, вот еще!

— Со мной было то же самое, — улыбаясь, сказала жена Грига, — много лет тому назад…

Она зарделась от удовольствия, когда Чайковский, вспоминая известных исполнителей, с высокой похвалой отозвался о скрипачке Вильме Неруда, друге ее молодости. Чайковский слушал Вильму в Париже.

…В комнате Чайковского горела маленькая лампа, и было уютно. Они говорили об их общем кумире Моцарте, о поэзии, о театре, и Чайковский удивлялся про себя, как ему приятно и весело с этими людьми.

Его умилило пристрастие госпожи Григ к русской литературе. Ее суждения были метки. Вообще его поразило в ней полное отсутствие жеманства и та внутренняя свобода, которая либо развивается с детства в благоприятной среде, либо приходит к человеку после его долгой работы над собой. По-видимому, первое было в Григе; его жена во многом воспитала себя сама.

— В Норвегии не я одна зачитываюсь русскими книгами, — сказала она, — в русской литературе есть что-то очень близкое нам.

— И в русской музыке также, — заметил Григ.

— Да, говорят, в моей музыке есть много сходного с вашей, милый Григ. Представьте, я и сам это нахожу!

— О, это только одна грань, в которой умещаюсь весь я!

— Для этого вы слишком самобытны и широки, — сказал Чайковский. — Вас называют лириком, но мне кажется, это узкое определение. Я назвал бы вашу лирику эпической.

За дверью послышались голоса. Репетиция кончилась.

— Теперь нас позовут, — встревожилась Нина.

— Нет, я просил Бродского занять их.

Чайковский задумался.

— Скажите, — начал он снова, — как это произошло, что пошлость жизни, ее темные стороны, то, что убивает, прошло мимо вас, не унизило, не запачкало грязью?

Григ переглянулся с женой. Он не знал, что сказать.

— Я, по-видимому, принадлежу к удачливым людям, — начал он, запинаясь, — никто особенно не ополчался на меня, может быть потому, что меня не считали опасным: я, как и Норвегия, маленький, замкнутый. Ведь борются обычно с великанами… Но, конечно, и в моей жизни бывали разные столкновения… Но разве это убивает?

— Еще как!

— А мне кажется, что нет! Это ранит, заставляет страдать, но художник остается жив. Я хочу сказать, что его умение, его бодрый дух не погибают!

— Я знаю, что вы хотите сказать! — встрепенулся Чайковский. — Бодрый дух — это способность работать! Человек, упавший духом, не напишет ни одной строчки. Но, с другой стороны, сама работа, ее процесс, даже насильственный вначале, спасает от любой тоски. Что было бы со мной, если бы я не приучил себя работать систематически, ежедневно!

— Мне кажется, — робко продолжал Григ, как бы нащупывая, что можно сказать, не причинив боли, — мне кажется, что даже тоска, даже уныние… могут стать красотой и силой. Важно, чтобы художник воплотил их в… творчестве.

Он говорил запинаясь: французским языком он не очень хорошо владел. Для Чайковского был затруднителен немецкий. Все же они отлично понимали друг друга.