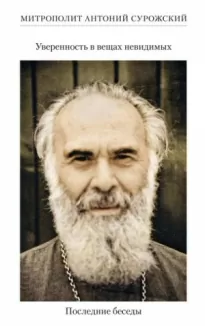

Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы

- Автор: Антоний Сурожский

- Жанр: Религия и духовность: прочее

- Дата выхода: 2013

Читать книгу "Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы"

7. Пути к Богу

Мысли, которые я представил вам в прошлых беседах, это не учение, а мои собственные размышления и вопрошания о предметах веры, но не в том смысле, будто я их подвергаю сомнению в отрицательном значении этого слова. Мне хочется быть правдивым и постараться понять, а где не понимаю, быть искренним и открытым перед Богом, перед собой и перед вами. Поэтому я буду продолжать ставить вопросы и надеюсь, что в вас они созреют, и вы найдете на них ответы, которые я, возможно, еще не нашел и никогда не найду.

Вы, вероятно, помните, как в прошлый раз я говорил о том, что на начало Книги Бытия, в котором рассказывается о падении человека, можно посмотреть привычным образом, так, как этому учит катехизис, как учат в школах и семинариях, но что этот подход глубоко меня ранит, порождая неразрешимый для меня вопрос: неужели в раю, то есть в месте, где качествовали дружба, мир, взаимная любовь Бога и человека, Адама и Евы, Бог посадил не только дерево жизни, которое сообщало бы им вечную жизнь за счет приобщения к жизни Божественной, но еще и другое дерево – дерево познания, которое таило бы в себе силу не только выявлять смысл вещей, но и совращать, увлекать новосотворенную человеческую чету в область смерти? И передо мной всегда вставал вопрос: как это может быть, не делает ли это Самого Бога ответственным и за падение человека, и за ужасающие его последствия, потому что падение означает распад человеческой четы (к этому мы еще вернемся), распад всего – гармонии, стройности тварного мира. Смерть, окончательное разрушение стали уделом не только человека, но и всех существ. Возможно ли это? Такого я принять не мог: будто Бог создал смерть и насадил ее прямо посреди сада жизни, и что дерево, несущее смерть, давало плоды, которые были прекрасны на вид и привлекательны, и что в этот сад мог войти ангел смерти, один из падших ангелов.

Долгое время для меня это оставалось подлинной, серьезной проблемой, но потом я нашел отрывок из писаний святого Иринея Лионского (я его уже цитировал, простите, если повторяюсь, но мне хотелось бы, чтобы вы поняли, насколько остро для меня стоит этот вопрос), где он говорит: помимо дерева жизни, которое означало непосредственное приобщение к Богу, впитывание всего того, что Бог мог дать и в конечном итоге всего того, что Бог есть (ведь по Божьему произволению мы должны были бы так приобщиться к Нему, чтобы стать причастниками Божественной природы), помимо дерева жизни в раю было второе дерево, дерево познания. И дерево познания – не дерево, несущее смерть, а альтернативный путь для человеческого рода и тварного мира, ведущий к исполнению, к полноте и, в конечном итоге, к всецелому приобщению к Богу Но вступление на него означало, что человеку и вслед за ним всему тварному миру пришлось бы идти долгим-долгим путем искания, чтобы шаг за шагом постепенно открывать для себя истину о Боге и входить во все более углубляющееся приобщение понимания и приобщение жизни с Богом.

Я приводил вам простой пример или образ, как в нашем ограниченном мире мы можем узнать человека по плодам его мысли и деятельности. Глядя на иконы, мы обнаруживаем, что хотя на всех изображены Господь Иисус Христос, Богородица или святые, рука, написавшая их, отличается. И можно сказать: эту икону написал преподобный Феофан Грек, эту – Леонид Успенский, преподобный Андрей Рублев, о. Григорий Круг и т. д. Это не означает, что они неверны первообразу. Любая икона – неизбежно неполный образ Христа, Богородицы, того или иного святого: только сам человек является истинным образом самого себя. Но каждый иконописец приобщался к Богу, узнал нечто о Боге через приобщение, в приобщении и запечатлел свой опыт на холсте или на дереве. Каждая икона передает нечто абсолютно подлинное, но через восприятие конкретного иконописца. В некотором смысле это то, как мы воспринимаем Христа в Его Воплощении. Мы пишем иконы, которые сильно разнятся между собой, и ни одна из них не воспроизводит абсолютно точно Самого Христа, а изображает Его так, как я Его вижу, как я Его знаю. Замечательно то, что у нас нет фотографического изображения Христа, которое дало бы нам сиюминутное и чрезвычайно ограниченное представление о Его облике и сделало бы Его чуждым любому, кто знает Его иным. Говоря простым, обыденным языком, есть русский Христос, есть греческий Христос, есть английский Христос, но есть еще негритянский Христос, китайский Христос, потому что каждый народ, пытавшийся изобразить Бога, ставшего человеком, Бога во плоти, наделяет Его чертами своего собственного народа, иначе воплощенный Бог казался бы чужим, чуждым, не имеющим в действительности ничего общего с людьми, которых Он пришел спасти в том или ином уголке света. Я думаю, нам чрезвычайно важно помнить, что у нас нет портрета Христа как такового. Он был Всечеловеком. Да, на время Он принял человеческие черты, но эти черты как бы представали каждый раз иными в глазах тех, кто на Него смотрел.

Я видел иконы Христа и Богородицы, написанные неграми. На них был изображен Христос, но Он был негром. То же я видел на иконах китайских и японских иконописцев: каждый раз это были иконы Христа, но Он имел черты, которые узнавали бы люди этих народностей, потому что Он был таким, хотя был также и другим. Не знаю, понятно ли я объясняю, но мне думается, нам очень важно сознавать, что икона – это образ того или иного мужчины или женщины, Христа, Богородицы, святых, дошедший до нас через человека, через его непосредственный опыт или через воспринятый от других опыт, и этот образ не претендует на абсолютною полноту Это верно и по отношению к тому, что люди говорят о Боге. Все святые говорили о Христе, о Богородице, о святых, и каждый не с иной точки зрения, а с разными нюансами, неодинаково. Порой они видели в Нем Судью, потому что в этот момент встречали Его в сознании своей греховности и не могли воспринимать Его иначе, как Судью, но после, покаявшись, изменив свою жизнь, видели в Нем милосердного Спасителя, Который пошел на смерть ради того, чтобы они могли жить. Но то, что можно сказать об иконописи, верно и в отношении любого способа, которым мы пытаемся сообщить нечто о Боге или о духовной жизни. Я могу продолжить эту мысль, сказав: это верно и в отношении того, что мы рассказываем друг другу о наших знакомых. Как часто случается, что двое дружат с одним человеком, говорят о нем или о ней и обнаруживают, насколько по-разному видят этого человека – у вас наверняка был такой опыт, – и не потому, что он по-разному вел себя с ними, это они его воспринимают каждый по-своему. По поводу разного восприятия мне приходит на ум такой образ: если посмотреть на отражение деревьев, домов или людей в пруду или в озере, то оно будет выглядеть неодинаковым в разное время. Во-первых, отражение будет окрашено, потому что пруд или озеро отражает не только лицо человека, но и небо. Во-вторых, черты лица могут выглядеть четкими и спокойными, когда вода в озере неподвижна, но если вдруг подует ветерок, набежит рябь, то отражение совершенно изменится – дерево уже не такое, каким было, и лицо выглядит по-другому. Поэтому нам необходимо отдавать себе отчет в том, что даже в пределах нашего собственного опыта бывают моменты, когда мы видим Бога, Его святых, Божью Матерь, друг друга и себя совсем по-новому, no-иному. Но неверно думать, будто одна точка зрения правильная, а другая – нет: то, что мы видим, остается прежним, меняется наше восприятие в зависимости от внешних обстоятельств, а еще чаще – в зависимости от степени нашей зрелости или от нашего внутреннего состояния.

Если оставить в стороне иконы и изображения, существуют другие способы, которыми опыт сообщается нам. Я уже не раз говорил о том, что композитор тоже начинает с внутреннего опыта, который невозможно выразить словами, звуками или любыми другими средствами. Этот опыт сперва пронизывает его, наполняет его, изменяет его, а затем начинает обретать форму, которую композитор воспринимает непосредственно – как красоту или как ужас. Потом он пытается передать этот опыт другим, и, если он музыкант, ему приходится использовать звук, который, вероятно, будет еще одним шагом вниз или в сторону от первоначального опыта, молчаливого, неизреченного, или от первоначальной формы, словесной или музыкальной, в которую он облек этот опыт для самого себя. Но когда опыт превращен в звук, он может быть передан другим людям в пределах того, что может передать музыка. В конечном итоге, выраженный в музыке, он будет записан на листе бумаги особыми знаками. И люди возьмут ноты, посмотрят на них, кто-то ничего не поймет, кто-то приблизится к пониманию, и, наконец, наиболее одаренные, наиболее восприимчивые, способные разделить с музыкантом то, что он пережил, постепенно начнут приобщаться непосредственно к самому опыту.

И это еще один путь, который ведет к пониманию Бога: иконы, да, но еще церковная музыка и сверх того – звуки этого мира, звуки ветра в ветвях деревьев… Я вспоминаю, как один психолог из Америки путешествовал по Европе и ставил людям один и тот же вопрос, вернее, два вопроса: первый – что такое молчание, и второй – что такое дерево. Он задал эти вопросы мне, я довольно нескладно ответил, а потом обратился к одному образованному молодому человеку из культурной семьи и спросил его: «Что такое дерево?» И его ответ сразил меня. Он сказал: «Дерево – это стройматериал для кухонной мебели». Он ничего больше в дереве не увидел. Позже я спросил очень простую, необразованную девушку, она посмотрела на меня с сияющей улыбкой и сказала: «Дерево? Но это же красота – его очертания, ветер, который шевелит ветви и рождает гармонию звуков, и капли дождя, которые падают и создают музыку, – вот что для меня дерево». Это еще один пример того, как мы можем переживать опыт Бога. Кто Он для меня, для каждого из нас? Только ли Создатель или Тот, Кто так возлюбил меня еще до моего рождения, что вызвал меня в существование? Тот ли, Кто наблюдает за моей жизнью, готовый наказать меня за то, что я предал Его надежды, или Тот, Кто дал мне свободу поступать правильно и ошибаться и Сам стал Человеком, чтобы, приняв смерть, спасти меня?

Такой подход применим, я думаю, ко всем видам искусства, ко всем формам выражения и к науке. Я дам вам еще один пример, который будет, возможно, неожиданным и сам по себе, и потому, что он исходит от такого косного умом и невосприимчивого человека, как я. В одном из отрывков писаний великого подвижника, святого Исаака Сирина[42] говорится, что вечное занятие ангелов – это танец. Вы знаете, что такое танец. Как он может быть вечным занятием? Святой Исаак Сирин в другом месте поясняет, что танец укоренен в глубочайшем молчании, которое можно выразить только молчанием, но еще его можно передать жестом, гармонией, красотой движений, не нарушаемых звуками, мыслями, словами. Я это вспомнил, когда встретил лет сорок назад одного греческого богослова. Он работал во Всемирном Совете Церквей и, по возвращении из первой поездки в Россию, мне сказал: «Теперь я знаю, что такое молитва». Я удивился, потому что он преподавал богословие, был человеком крепкой веры, человеком, которого я уважал за его цельность. Я его спросил: «Где вы об этом узнали: в одной из церквей, в одном из монастырей? Или вы встретили кого-то, кто являл собой веру и молитву?» Он сказал: «Нет, я понял, что такое молитва, когда пошел на балет и увидел, как танцевала одна балерина. Она несла в себе абсолютное молчание, и это молчание выражалось в совершенном жесте и движении».