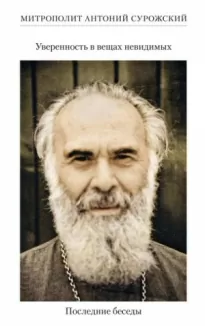

Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы

- Автор: Антоний Сурожский

- Жанр: Религия и духовность: прочее

- Дата выхода: 2013

Читать книгу "Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы"

14. В поисках единства

В этой беседе я хотел бы затронуть последнюю тему из этой серии о сомнении, непонимании, вопрошании в контексте того, о чем уже говорил не раз: мы живем в мире полумрака, но в нем сияет свет. С другой стороны, даже в этом свете нам не всегда удается различить то, что имеет абсолютное значение. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1:5): таков мир, в котором мы живем. Мне хотелось бы поговорить о проблеме Церкви и церквей, о христианстве и других верованиях, потому что это тоже предмет нашего вопрошания, порой сомнения, и для многих, безусловно, область полумрака. Но есть люди, для которых этой проблемы не существует: все проблемы для них разрешаются в убеждении, что православие – истина, вся истина и нет истины, нет знания Бога за его пределами, нет настоящей жизни в Боге или с Богом нигде, кроме как в православии. И те, кто придерживаются этой точки зрения, находят в ней опору, гарантию, уверенность в собственном спасении.

Прошлый раз я приводил вам отрывок из письма диакона из Украины, в котором он выражает недоумение, как я не могу поверить в то, что только члены Православной церкви войдут в вечную жизнь. И я указал в прошлой беседе: на самом деле это вопрос понимания того, что значит принадлежать к Православной церкви. Взять и бездумно, неосмысленно заучить истины, изложенные в Символе веры и в писаниях духовных наставников православия, недостаточно для того, чтобы называться православным и исповедовать свою веру как православную. И тем более недостаточно провозглашать эти истины, если не живешь в их меру.

Теперь я оставлю этот вопрос в стороне (мы подробно останавливались на нем в прошлый раз) и перейду к проблеме разделения христиан. Сейчас самое время об этом подумать, потому что на прошлой неделе в Виндзоре проходило собрание представителей различных христианских Церквей, где нас представлял епископ Василий[68]. Там обсуждались вопросы, которые могли бы оказаться скучным повторением многократно нами слышанного: что нас разделяет, что объединяет, какие существуют возможности для постепенного сближения, – если бы не наметилось нечто новое, если бы не произошло наконец-то нечто наподобие перелома, прорыва. В конце заседаний участники встречи пришли к заключению, что обсуждать больше не имеет смысла: все положения пересмотрены и все пункты обговорены, а сдвига ни в чем не наблюдается, за исключением готовности некоторых групп людей (думаю, ошибочной) просто пожать плечами и сказать: «Какое значение имеют все эти декларации и все эти формулировки? Давайте объединимся, потому что мы все – ученики Христовы». В их подходе есть значительная доля истины, но этого недостаточно, и я хотел бы немного поговорить на эту тему.

До сих пор мы занимались обсуждением формулировок, которые разделяют наши Церкви, пытаясь убедиться, насколько они укоренены в Священном Писании, в первую очередь в Евангелии, или в писаниях Святых Отцов и церковном Предании, но это всегда было сопоставлением утверждений одного относительно другого. Шаг вперед, который мне видится в сегодняшней ситуации, – это наша готовность идти дальше, разумеется, продолжая размышлять над утверждениями и продолжая ставить о них вопросы. И здесь я хочу сделать отступление.

Много лет тому назад проф. Л. А. Зандер, русский богослов и верный ученик о. Сергия Булгакова, живший в Париже, написал книгу[69], в которой, помимо прочего, рассматривает, каким образом произошел раскол между различными христианскими общинами, как они разошлись, отдалились друг от друга и что случилось потом. И то, как он это описывает, показалось мне особенно интересным и убедительным, когда вместе с В. Н. Лосским, о. Георгием Флоровским, о. Сергием Булгаковым, Н. А. Бердяевым и другими замечательными людьми я попал пятьдесят пять лет тому назад на экуменический съезд в Англии. Вот что Зандер пишет. Люди живут общей жизнью, пока они связаны взаимной любовью, взаимным уважением, взаимным интересом, интересом к тому, как другой размышляет и как себя выражает. Но порой приходит момент, когда два человека начинают настолько по-разному выражать свой опыт, что перестают узнавать его в формулировках друг друга. Для начала они обсуждают, потом спорят, потом чувствуют, как расходятся все дальше и дальше, ведь чем дольше люди спорят, тем больше прибегают к умственным доводам, вместо того, чтобы говорить об опыте, глубоко укорененном в Самом Боге. И тогда к ним приходит сознание того, что они уже не составляют единого целого.

И тут Л. А. Зандер использует образ, который произвел на меня тогда очень большое впечатление: они поворачиваются друг к другу спиной и смотрят в противоположные стороны, и, хотя продолжают ощущать соседа лопатками, оказываются беспредельно далеки, не видят друг друга и расходятся в бесконечность. Но со временем происходит несколько вещей. С одной стороны, их мысль созревает и оттачивается. Чем больше они спорят, тем больше стараются найти доводов, подтверждающих собственную точку зрения, тем больше создают формулировок, несовместимых со взглядами того, кто был, возможно, самым близким другом и кто, по мере их взаимного расхождения, проходит те же этапы отчуждения. Постепенно формулировки застывают, каменеют. Их, разумеется, подкрепляют цитатами, их подкрепляют мнением уважаемых обеими сторонами людей до тех пор, пока сами по себе они не становятся предметом веры. Порой эти формулировки очень сложны и укоренены в философии своего времени (как это в значительной степени произошло с Католической и Православной Церквами), порой они разнятся, потому что сложились на разных языках или потому что одни и те же слова не всегда означают одно и то же. Порой формулировки оказываются связаны еще каким-то образом с философией того времени, в которое они возникли, и в результате философия начинает преобладать над непосредственным личным опытом верующих. И вот двое друзей, у которых была одна вера, но которые порвали отношения и утратили единство, отдаляются и отдаляются друг от друга.

Со временем разделяющие их горечь и гнев рассеиваются, улетучиваются, и приходит момент, когда они вспоминают о друге, с которым рассорились с такой резкостью, с такой страстью, с такой жестокостью и бесчувственностью, как о личности, как о том, кого любили, кем восхищались до той поры, пока не принялись спорить о философии и богословии. И они начинают понимать, что у них больше общего, чем им казалось, и задаются вопросом: не происходит ли то же самое с моим другом? Не думает ли он снова обо мне тепло, стараясь вспомнить то, что нас соединяло, а не то, что разделяло? Они оборачиваются назад, глядят вдаль и на горизонте видят бесформенную фигуру. Это их друг, но он слишком далеко, чтобы различить его черты. И тогда память о старой дружбе, любопытство и интерес заставляют их сближаться в надежде, что они смогут снова встретиться и задать друг другу вопрос: «Каким ты стал после того, как мы расстались? Что ты узнал о Боге, о себе, о тварном мире, о том, что было между нами общего, и о том, что сделало нас чужими?» И по мере того как они сближаются, бесформенная фигура приобретает очертания, в ней уже различается человек, они подходят еще ближе и, разглядев лицо, говорят: да, это мой друг, которого я так любил, с которым у меня было столько общего, но он постарел, изменился. Насколько он изменился? Что за отметины на его лице? Зло ли оставило свои следы? Страдания ли, глубокие ли думы избороздили лоб морщинами, изменили выражение глаз с молодого и сияющего, на глубокое и спокойное, изменили выражение лица, которое прежде говорило об уверенности в себе, ставшей причиной разделения, а теперь – о внимании, доброжелательном внимании? И, сойдясь, они оказываются лицом к лицу, и если смогут задать правильный вопрос, то у них появится возможность обрести единство. А вопрос такой: что ты узнал о Боге, о себе, о жизни, о Церкви с того момента, как мы разошлись? Не изобрел, не сформулировал, а понял в глубине своего существа о том, что имеет абсолютное значение: о Самом Боге, о себе по отношению к Нему, о своих собственных глубинах и о жизни, о тварном мире и его трагической судьбе, в которой разделенность и враждебность присутствуют, проявляются одновременно с жертвенной любовью Сына Божьего и святых, просиявших в разделенных Церквах.

Но мы по большей части рассуждаем с позиции разобщенности, и поэтому много-много лет назад я очень удивился, когда тот же профессор Л. А. Зандер написал статью, в которой он проводит параллели между святым Франциском Ассизским и преподобным Серафимом Саровским. Вглядываясь в святых Востока и Запада, мы обнаруживаем у них много общего, не обязательно в богословии, если они выражают свой опыт в богословских категориях, но в их знании Бога, в их вере в Бога, в их верности Богу. И сейчас, как мне кажется, мы подходим к моменту, когда можно будет сказать: «Да, мы разошлись, когда пустились в поиск, принялись ставить вопросы и давать на них ответы, которые не согласуются друг с другом, потому что коренятся в разном опыте, в разных языках, в разных философских воззрениях. Но теперь мы начали понимать язык друг друга, осознали, что разные философские системы, которые завораживали наших предков, были всего лишь человеческими попытками постижения и что есть нечто большее – Божье откровение и жизнь в Боге. У нас появилась возможность ставить вопросы на новом уровне: что ты узнал о Боге, о себе, о созданном Богом мире, о таинстве спасения, об ужасе греха, об отчаянной разобщенности людей, за которых Христос отдал Свою жизнь. Он умер за меня, Он умер за тебя, а мы убиваем друг друга, пусть не всегда пулей или ножом, а словом: «В моем сердце нет для тебя места, в моем сердце ты мертв, как я мертв в твоем». Разве это совместимо с нашей верой во Христа, в Бога, Который стал Человеком, жил, учил, страдал, умер за каждого из нас?

Мы живем в период, быть может, только в начале периода, когда именно этот вопрос выходит на передний план. Философские взгляды прошлого отвергать не обязательно, но их нельзя брать за основу и мерило нашей веры. На смену логике, которой мы руководствовались в прошлом, должна прийти другая логика – Божья логика, Божье видение, то, как Он Сам являет нам мир и сообщает нам о нем – через взаимную любовь, взаимное уважение, порой взаимное восхищение. Когда мы забываем о том, что нас разделяют формулировки, и имеем дело с человеком, не задавая ему вопросов, просто с человеком, то какую глубину истины, какую подлинность мы обнаруживаем в нем! Именно к таким отношениям нам нужно стремиться, потому что в большей или меньшей степени мы все разделены из-за того, что не приобщены к Богу, не приобщены в Боге друг к другу и к тем, кто находится вовне.

Можно ли сказать, что только те, с кем у нас общий Символ веры, общие взгляды, – Божьи люди? Нет. Если мы посмотрим на жизнь окружающих нас людей, то увидим, как много среди них тех, кто не разделяет наши взгляды и убеждения, но живет достойнее, чем мы. Я говорю о себе, я никого не оскорбляю, но сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из нас осмелился утверждать, будто мы живем в меру Бога, Которого исповедуем, будто поклоняемся Ему не только словами и жестами во время богослужений, но всеми поступками нашей жизни и всеми чувствами.