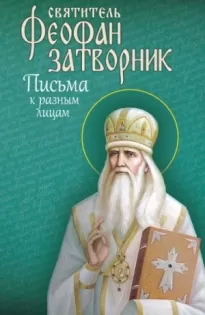

Письма к разным лицам

- Автор: Святитель Феофан Затворник

- Жанр: Религия / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее

- Дата выхода: 2012

Читать книгу "Письма к разным лицам"

И это бывает только после исповеди и разрешения в Таинстве Покаяния. Без исповеди же и разрешения, хоть ты целую жизнь промучься, ничего не получишь. Ибо грех по крещении лишает благодати обновления духа. Ее надобно вновь сподобиться, чтоб помощью ее очистить втеснившиеся снова в дух, которое есть второе крещение в слезной купели. Поелику оно таково, то ему предшествует то же, что и крещению, т. е. вера, сокрушение слезами, исповедь с положением решения ходить прочее в воле Божией. Ради таковых расположений сердца, вместе с разрешительным словом отца духовного возвращается благодать, и, сочетаваясь со свободой, полагает снова начало духовно-благодатной жизни, подобно тому, как бывает сие при погружении в воду крещаемого с произнесением крещальных слов, какие произносить повелел Господь. Без этого же благодать не возвратится; следовательно, и духовной жизни в собственном ее значении не будет. Что касается до непосредственного прощения, то оно бывает лишь в отношении к грехам, ненамеренно прорывающимся, каковых больше всего в помыслах и чувствах, меньше в словах и еще меньше – или чуть заметны они – в делах. Ревнитель богоугождения, страхом Божиим проникнутый, как только заметит такой проскользнувший грех, тотчас обращается к Господу, им всегда зримому, сокрушенно кается, осуждая себя, и прощен бывает. Но и при этом, коль скоро какой грех тяготит хоть сколько-нибудь совесть, лучше поспешить к духовнику и, исповедавшись, получить разрешение.

Такой порядок блюдется в Церкви Божией, истинной блюстительнице польз чад своих. Она, употребляя строгости, не тяготить и мучить согрешивших жажду изъявляет, а о том попечение показывает, что наиболее спасительно для согрешивших. Льготности и поблажки чужды ей, не по отсутствию материнской любви, а напротив, по пламенности сей любви. Она налагает тяготы, не как казни, а как спасительные врачевства. То правда, что иным не нравится эта строгость; но это зависит от непонимания своих существенных польз духовных.

11. Первым долгом принявшего в себя Христа должны быть благовествование, исповедание и проповедь.

– Это говорится не для чего другого, как для оправдания своего самозванства. Если у вашего новшака всякий верующий есть уже и приявший в себя Христа; то выходит, всякий верующий долг имеет и проповедать – не просто может проповедать, а долг имеет; так что если не станет так поступать, то грешит. Можно так законополагать? Никак нельзя. Чтоб проповедовать, надо иметь способность к тому; а у всякого ли она бывает? Если не у всякого, то нельзя на всех и долг такой налагать без ограничений, по крайней мере таким прибавлением: если кто способен. Но и из способных не всякий может исполнять сей долг как следует, потому только, что способен. Надо поучиться вере и узнать ее основательно. Не узнавши хорошо догматов веры, при всей способности к проповеди, можно напутать и вместо пользы вред принести. Вот и еще ограничение. Но и этого мало. Надобно, чтобы выступающий на проповедь был благонадежен с нравственной стороны, иначе он будет одной рукой созидать, а другой разорять. Это и еще ограничение. Но пусть все это есть – и способность, и подготовка, и благонадежность: все ли тут? Нет; взявшемуся за дело сие надо вести его всеусердно, а для этого необходимо, чтоб душа его лежала к сему именно роду делания. Если не лежит душа, не сладить ему с собой, и дело проповеди не будет успешно. Но пусть и это есть – душа лежит; может иной находиться в таких обстоятельствах, что ему никак нельзя взяться за это дело. Но пусть все благоприятно делу проповеди, надобно же, чтоб был порядок в ведении сего дела; иначе произойдет толкотня, крайне вредная для дела: ибо если всякий уверовавший пойдет проповедовать, то возможно, что в одно и то же место и к одним и тем же лицам за одним придет другой, там третий и десятый, и один начнет проповедь с одного пункта, другой с другого, третий с третьего, а когда не дана норма проповеди, как в Православной Церкви «Символ веры», то не дивно, что каждый что-нибудь и разное от другого воспроповедует. А от этого какого плода ожидать? Только сумятица! Бедные слушатели не будут знать, куда обратиться – заговорят их и закружат.

Вот сколько ограничений, и все они прямо выходят из существа дела проповеднического. Потому, будто всякий уверовавший имеет долг проповедовать, сказано очень необдуманно, и, как я заметил вначале, только для того, чтобы оправдать свое самозванство. Наш самозванец свое проповедничество оправдывает словами Спасителя: иже исповесть Мя пред человеки, исповем его и Аз пред Отцем Моим, Иже на небесех (Мф. 10: 32). Но эти слова не могут оправдывать, ибо здесь говорится об исповедании, а не о проповедании и благовестии. Это два действия разные. Исповедающий Господа только свою веру в Него исповедует, когда требуют обстоятельства, не имея в мысли обращать к ней других; а проповедующий только и имеет в виду, что обращение других к вере, им проповедуемой. Проповедующий, само собой, есть уже и исповедающий. Он может и намеренно вводить в проповедь свое исповедание, когда его уверование представляет особые доказательства небесного происхождения веры, как делал святой Павел. И исповедающий тем самым, что исповедует, уже проповедует. Может и он к исповеданию приложить и проповедь, как и делали многие мученики и мученицы. При всем том исповедание и есть, и признается особым действием, при коем не требуется необходимо и проповедь. Исповедник, давший исповедание и без проповеди с целью обращения, есть исповедник. Потому нельзя так толковать места Писания, в коих говорится об исповедании, будто они говорят о проповедании.

В первенствующей Церкви, где, кажется, очень было бы уместно, чтобы больше уст познавало веру в Господа, не видим, чтоб каждый уверовавший выходил на проповедь или был обязываем к тому. Апостолы других кроме себя проповедников воспитывали при себе. Так воспитан святой Тимофей при святом Павле. Эти воспитанники при апостолах тогда исправляли дело проповеди, или что-либо касающееся проповеди, по их указанию и руководству, а после них остались уже начальными проповедниками, и подобно тому, как сами были воспитаны при апостолах, при себе воспитывали преемников себе, давая и им заповедь обучать способных, чтоб они потом и других обучали. Так это началось, так продолжалось, так и ныне есть в Православной Церкви, что наличные правители Церкви воспитывали и воспитывают преемников себе, и их определяют на дело проповеди. Оттого в Церкви Божией царствовало и царствует единство верования и всех порядков церковных. Таким образом, очевидно, что проповедание не было никогда делом всякого верующего, но что проповедники были избираемы и приготовляемы к сему делу старейшими учителями веры.

А ваш самозванец как был подготовлен?! Вчера танцевал, бегал по балам, театрам и гуляньям, а ныне взял в руки Евангелие, и ну проповедовать. И жди от него истины! Где же ему попасть на след учения Святой Церкви – со времен апостолов единого и неизменного, когда он и не заглянул ни к одному православному пастырю, чтоб хоть общее что православное послушать? Да если б он и сделал это, и точно узнал православную веру, как дерзнул выступить на проповедь, не будучи послан? Разве у вас там нет старейшего архипастыря? Вот и очевидно, что он самозванец и не знает истины Божией: ибо, если бы знал ее, не стал бы самозванничать.

Сказанного достаточно, чтоб уверить тебя, что благовествование и проповедь не есть не только первый, но и хоть бы какой-нибудь долг всякого верующего. Первый долг верующего – очистить себя от страстей, чтоб уготовать себя в храм триипостасному Богу. Для проповеди же и благовестия назначаются способные, или дар на то получившие, подготовленные, надежные по нраву, возревновавшие о сем деле и никаких к тому препятствий во внешних своих обстоятельствах не имеющие, назначаются старейшими в Церкви учителями и действуют по их указанию и руководству. Кто иным путем выступает на проповедь, тот самозванец и, очевидно, правой веры не ведает и не содержит.

12. Благовествование, проповедь и добрые дела суть непременные последствия принятия в себя Христа.

– Вот уже тут исповедание выпущено – верно по сознанию, что ему нельзя стоять в одном ряду с проповедью. И прежде-то оно вставлено, чтоб только текстик можно было прицепить к нему, и тем прикрыть свое самозванство. Что-де делать? Долг велит, и проповедую. Христос сказал: Аще кто исповесть и проч. Боюсь, что не исповедует Он меня пред Отцем, и проповедую. Но хоть бы он тысячу раз каждую минуту это повторял, не может заглушить сознания своего самозванства. Оно и тревожит его.

Почему новое придумывает основание: как принявший Христа, не могу не проповедовать; проповедь – необходимое последствие принятия в себя Христа. «Откуда это ты взял?», – спросить бы его.

Уверовавший чрез божественные Таинства Святой Церкви вступает в общение с Господом Спасителем, приемлет благодать Святаго Духа и объемлется благоволением Отца Небесного. Необходимым сего последствием есть пламенная ревность во всем до малейшей случайности ходить в воле Божией с отвращением от всего противного тому. На сие тщание все привнести заповедует святой Петр (см. 2 Пет. 1: 5); о сем только помышлять и сие только искушать велит и святой Павел (см. Флп. 4: 8; Рим. 12: 2. Пересмотри и следующие места: Еф. 5: 17; 6: 6; Кол. 1: 9; 4: 12; 1 Сол. 4: 3; 5: 18; Евр. 10: 35; 15: 21; 1 Пет. 4: 2; 1 Ин. 2: 17), – и убедишься, что главное твое дело волю Божию исполнять, а не в проповедники соваться. Что же касается до круга деятельности каждого в сем духе, то он указывается дарованиями и естественными, кои тоже от Бога, и благодатными. Апостол Павел и говорит, что всякому дается дарование Духа на пользу (1 Кор. 12: 7). А святой Петр определяет: Кийждо якоже прият дарование, между себе сим служаще (будьте, или служите, 1 Пет. 4: 10). Итак, кто получил дарование учения, тот учи (см. Рим. 12: 7); но не самочинно, а подчиняясь распоряжениям старейших учителей, чтоб в Церкви Божией было все благообразно и по чину (1 Кор. 14: 40). А чтобы всякий должен был непременно учить, и даже более – не мог удержаться, чтоб не учить, – это выдумка вашего самозванца новшака, который всячески ухитряется закрасить как-либо свое неблагообразное самозванство.

13. Каждый принявший в себя Христа непременно творит добрые дела, которые не спасают человека, а суть плоды веры; из нее они вытекают сами собою.

– Тут что ни положение, то ложь или путь ко лжи по причине неопределенности выражений.

Непременно творит дела. Да есть ли кто или был ли кто когда, который бы творил добрые дела непременно? Непременное не по воле бывает; а доброе дело, чтоб быть добрым, должно исходить из доброй воли и твориться самоохотно: Не по нужде благое твое да будет, – пишет святой Павел Филимону, но по воли (Фил. 1: 14). И римлян он учил миловать с добрым изволением (Рим. 12: 8). А коринфян прежде сего предостерегал он: Смотрите, давайте якоже кийждо изволение имать сердцем: доброхотна бо дателя любит Бог (2 Кор. 9: 7). Посему дела, непременно бывающие, никак не попадут в круг добрых дел.