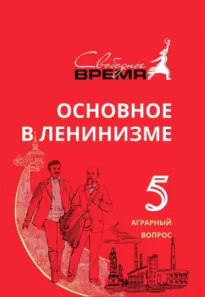

Основное в ленинизме. Том 5. Аграрный вопрос

- Автор: Владимир Ленин (Ульянов)

- Жанр: Философия / Экономика / Политика и дипломатия

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Основное в ленинизме. Том 5. Аграрный вопрос"

Имеются, однако, и прямые и притом массовые данные, доказывающие, что рост «среднекрестьянских хозяйств» означает рост нужды, а не рост довольства и благосостояния. Это — те самые данные о рабочем скоте, к которым г. Булгаков так неудачно подошёл и в «Начале», и в своей книге. «Если бы надо было это ещё доказывать, — писал г. Булгаков про своё утверждение о прогрессе среднего и упадке крупного хозяйства, — то к признаку количества рабочей силы можно добавить ещё признак наличности рабочего скота. Вот красноречивая таблица»*:

*Мы воспроизводим целиком приводимую у г. Булгакова таблицу, добавляя только отсутствующие у него итоговые цифры.

«Количество хозяйств, имеющих рабочий скот, одинаково уменьшилось и в крупном и в мелком хозяйстве, и увеличилось только в среднем» (журнал «Начало»).

Было бы ещё простительно, если бы г. Булгаков в бегло написанной журнальной статье просмотрел ту ошибку, которая побудила его вывести из данных о рабочем скоте как раз обратное тому, что эти данные говорят, — но наш «строгий учёный» и в «исследовании» своём повторяет ту же ошибку.

Мы спросим нашего «строгого учёного», который так храбро говорит о «регрессе крупного хозяйства»: какое значение имеет увеличение числа среднекрестьянских, держащих рабочий скот, хозяйств на 30 тысяч, когда всё число среднекрестьянских хозяйств увеличилось на 72 тысячи? Не ясно ли отсюда, что процент среднекрестьянских хозяйств, имеющих рабочий скот, понизился? А раз это так, то не следовало ли взглянуть, какой процент хозяйств разных групп держал рабочий скот в 1882 и 1895 гг., — тем более, что данные эти приведены на той же самой странице и в той же самой таблице, из которой брал г. Булгаков абсолютные цифры.

Вот эти данные:

Итак, процент хозяйств с рабочим скотом вообще понизился на два с лишком процента, причём выше среднего это понижение в мелкокрестьянских и среднекрестьянских хозяйствах, ниже среднего — в крупных хозяйствах.

Всего меньше понижение в самых мелких хозяйствах, из которых сравнительно ничтожная доля держит рабочий скот; мы увидим дальше, что именно в этих хозяйствах (и только в них) улучшился и состав рабочего скота, т. е. стали держать сравнительно больше лошадей и волов, сравнительно меньше коров. Это ясно указывает, как и заметили справедливо авторы немецкой анкеты, что хозяева самых мелких участков держат рабочий скот не для земледелия только, а и для «сторонних работ по найму». Поэтому по вопросу о рабочем скоте было бы вообще неправильно принимать в расчёт парцелльные хозяйства, поставленные в совершенно исключительные условия.

Кроме того, не надо забывать, что «именно в крупных хозяйствах часто вместо животной силы употребляется механическая в виде всякого рода машин вообще и паровых в частности (паровые плуги и пр.). Поэтому, если среди крупных хозяйств (100 и более га) число хозяйств с рабочим скотом уменьшилось на 360, а в то же время число хозяйств, употреблявших паровые плуги, возросло на 615 (710 в 1882 г. и 1325 в 1895 г.), то ясно, что в общем и целом крупные хозяйства не только не проиграли, а даже выиграли. Следовательно, мы получаем тот вывод, что единственная группа германских земледельцев, несомненно улучшившая условия хозяйства (в отношении употребления скота для полевых работ или замены скота паром), это — крупные хозяева, с 100 и > га. Во всех остальных группах условия хозяйства ухудшились, и всего более ухудшились они именно в группе среднекрестьянских хозяйств, где понижение процента хозяйств с рабочим скотом наивысшее. Разница между крупными (100 и > га) и средними (5–20 га) хозяйствами по высоте процента хозяйств с рабочим скотом прежде была менее трёх процентов (99,42–96,56), а теперь стала более пяти процентов (97,70–92,62).

Этот вывод ещё очень значительно усиливается данными о составе рабочего скота. Чем мельче хозяйство, тем хуже состав рабочего скота: тем меньше сравнительно употребляется для полевых работ волов и лошадей и тем больше употребляется гораздо более слабых коров. Вот данные о том, как обстояло дело в рассматриваемом отношении в 1882 и 1895 годах:

На сто хозяйств, имевших скот для полевых работ, употребляли:

Мы видим общее ухудшение состава рабочего скота (парцелльные хозяйства, по указанной уже причине, в счёт не идут) и наибольшее ухудшение именно в группе среднекрестьянских хозяйств. В этой группе из числа имеющих рабочий скот хозяйств всего больше увеличился процент таких, которые вынуждены употреблять для полевых работ и коров, — а также таких, которые могут употреблять для полевых работ только коров. В настоящее время уже более трети имеющих рабочий скот среднекрестьянских хозяйств вынуждено употреблять для полевых работ коров (что ведёт, конечно, и к ухудшению пахоты, а следовательно, к уменьшению урожаев и к уменьшению удойливости коров), — и уже более пятой части могут употреблять для полевых работ только коров.

Если мы возьмём количество употреблявшегося для полевых работ скота, то увидим во всех группах (за исключением парцелльных хозяйств) увеличение числа коров. Число же лошадей и волов изменилось так:

Количество (в тысячах) употреблявшихся для полевых работ лошадей и волов

За исключением парцелльных хозяйств, увеличение собственно рабочего скота наблюдается только у крупных хозяев.

Общий вывод, следовательно, об изменении условий хозяйства по отношению к животной и механической силе для полевых работ такой: улучшение только у крупных хозяев, ухудшение у остальных и наибольшее ухудшение в среднекрестьянских хозяйствах.

Данные за 1895 г. позволяют нам, далее, разделить всю группу среднекрестьянских хозяйств на две подгруппы: с 5–10 га и с 10–20 га. Как и следовало ожидать, в первой (гораздо более многочисленной по числу хозяйств) подгруппе условия хозяйства по отношению к употреблению рабочего скота несравненно хуже. Из 606 тыс. владельцев 5–10 га имеют рабочий скот 90,5% (из 393 тыс. с 10–20 га — 95,8%), а из этих последних употребляют для полевых работ коров — 46,3% (17,9% в гр. с 10–20 га); употребляют только коров 41,3% (4,2% в гр. с 10–20 га). И вот оказывается, что именно эта группа с 5–10 га, особенно плохо обставленная по отношению к употреблению рабочего скота, и увеличилась всего более как по числу хозяйств, так и по площади, с 1882 г. по 1895 год. Вот соответствующие данные:

В группе с 10–20 га увеличение числа хозяйств совершенно ничтожно; доля всей площади даже уменьшилась, а доля сельскохозяйственной площади увеличилась гораздо меньше, чем у хозяйств с 5–10 га. Следовательно, рост среднекрестьянских хозяйств падает главным образом (отчасти даже исключительно) на группу с 5–10 га, т. е. на ту группу, в которой условия хозяйства по отношению к употреблению рабочего скота особенно плохи.

Мы видим, таким образом, что статистика неопровержимо устанавливает истинное значение пресловутого роста средних крестьянских хозяйств: это не рост довольства, а рост нужды, не прогресс мелкого земледелия, а его принижение. Если среднекрестьянские хозяйства всего более ухудшили условия своего хозяйства, всего более должны были расширить употребление коров для полевых работ, то мы по одной этой стороне хозяйства (и одной из самых важных сторон хозяйства вообще) не только вправе, но и обязаны сделать вывод о всех остальных сторонах хозяйства. Если увеличилось число безлошадных (употребляя знакомый русскому читателю и вполне применимый к данному случаю термин), если ухудшился состав рабочего скота, то не может подлежать никакому сомнению, что ухудшилось и содержание скота вообще, ухудшилось обращение с землёй, ухудшилось питание и обстановка жизни земледельца, ибо в крестьянском хозяйстве, как всем и каждому известно, чем хуже содержится и чем тяжелее работает скот, тем хуже живёт и тяжелее работает также и человек, и обратно. Выводы, сделанные нами выше из детального исследования Клавки, вполне подтверждаются массовыми данными о всех мелких крестьянских хозяйствах Германии.

Вычитал: Воробьёв Евгений Валентинович, слесарь Проверила: Мейер Ольга Николаевна, политэкономист