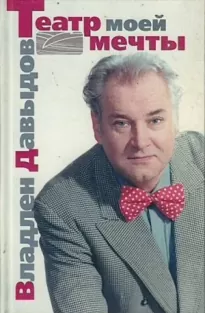

Владлен Давыдов. Театр моей мечты

- Автор: Владлен Давыдов

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2004

Читать книгу "Владлен Давыдов. Театр моей мечты"

И.М. Раевский

Так получилось, что когда я впервые увидел в Художественном театре «Дни Турбиных», то Лариосика играл И.М. Раевский. Он мне очень понравился. Потом я много раз видел этот легендарный спектакль с участием М.М. Яншина и, конечно, понял, что Иосиф Моисеевич повторял рисунок роли, созданной М.М. Яншиным. Но первое впечатление все-таки было незабываемым.

У Иосифа Моисеевича был особый талант: когда он выручал спектакль и, срочно (порой даже очень срочно) вводился на какую-нибудь роль, иногда даже большую и ответственную, то делал он это с блеском. Я несколько раз участвовал с ним в таких спектаклях. Он редко потом играл эти роли, а верней, не играл до следующего такого «пожарного» случая. Так вот, когда он «выручал», то буквально «ничего не играл», а только очень точно и четко говорил текст. И это сразу всех настораживало, и партнеров на сцене и зрителей. Почему? Да потому, что в «старом» спектакле вдруг очень ясно начинала звучать мысль в роли, которую он «выручал». Мысль, острота которой порой уходит у первого исполнителя… Конечно, он это делал только в «своих» спектаклях, то есть в тех, где он был режиссером и которые хорошо знал. Так было и в «На дне» (Коростылев), и в «Трех сестрах» (то Чебутыкин, то Ферапонт), и в «Воскресении» (пожалуй, все роли в сцене «Суд»), и в «Разломе» (то Успенский, то контр-адмирал, а то и сам Берсеньев)…

Почему я с этого начал рассказ о своем учителе? Мне кажется, что Иосиф Моисеевич в работе с актерами как режиссер и со студентами как один из лучших педагогов по мастерству актера начинал всегда именно с этого — мысль! Мысль! Точная, ясная и определенная. От этого — от мысли — идет и фантазия, и темперамент, и то, что в результате остается в памяти у зрителей. Не «играние образа», не «играние самочувствия или настроения», не «играние слов» а именно мысль, которая выражается не только в словах, но и в действии. Это главное.

Так было у меня в работе над сценой из «Преступления и наказания» на третьем курсе Школы-Студии в 1946 году. Когда мы кончали второй курс, то нас собрали наши педагоги по мастерству актера и спрашивали у каждого: «Что бы вы хотели сыграть?» Я сказал, что хочу играть «Записки сумасшедшего» Гоголя или Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского. И вот мы получили с Еленой Хромовой возможность работать над образами Достоевского. Она — Соня Мармеладова, я — Раскольников. Сцена из IV части, когда Соня читает Раскольникову «Воскрешение Лазаря» из Евангелия.

Работа шла так. Ровно в девять часов утра во второй аудитории второго этажа Школы-Студии открывалась дверь и входил элегантно одетый, в крахмальной рубашке, чисто выбритый и наодеколоненный Иосиф Моисеевич Раевский. Мы вставали — он садился. Усаживал нас за стол напротив себя. Долго загадочно молчал. Потом мы читали текст сцены, а он слушал нас, шевеля губами — не то повторяя за нами текст, не то что-то жуя (через много лет он сказал мне, что жевал чай…). Кончив читать, мы долго ждали, что он скажет. Но Иосиф Моисеевич молчал, потом в каком-то отрешенном раздумье говорил:

— Ну, давайте еще раз сначала…

Мы снова читали, а он снова через паузу говорил:

— Ну, вот теперь вы поняли, о чем вы говорите в этой сцене?

И начинал задавать нам вопросы:

— А зачем Раскольников пришел к Соне? А почему она ему стала все это читать? А почему он слушал и поклонился ей в ноги? А что значит — «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился»?..

И начинался разбор всего романа Достоевского — не только его сюжета, но и философии, идеи, смысла всех образов и т. д. и т. п. После такой беседы мы снова начинали читать эту сцену. Иосиф Моисеевич, собственно, сам старался нам ничего не рассказывать, а только задавал вопросы, чтобы расшевелить нашу фантазию. И так длилось много дней, а он все время усаживал нас за стол напротив себя и не выпускал нас на сцену, и не давал нам ничего «играть». И только после того, как мы уже были переполнены мыслями и от фантазии чувствами, он нас «отпускал», и мы тут же давали волю своим молодым темпераментам, наслаждаясь и купаясь в своих переживаниях… Но! Вот тут-то он снова нас сажал за стол и просил повторить сцену. А мы, уже выпустив пар, как-то свободно и безответственно и уже «не стараясь» проходили всю сцену — «только по мысли».

— Вот! Вот что должно быть в этой сцене — вы поняли? Ничего не надо «играть» и не надо «стараться». Они все это говорят и делают, утомленные своими переживаниями и измученные своими беспокойными мыслями… А не то что это бодрые, активные молодые люди…

Он придавал особое значение «второму плану» роли.

Он не любил праздной, ненужной и отвлекающей от работы болтовни. Только если что-то уже получилось или, наоборот, что-то застопорилось и наступал «зажим», «тупик» в репетиции — он начинал говорить на «посторонние» темы, чтобы шуткой или веселым рассказом вывести актеров из этого «тупика». А потом опять продолжалась репетиция.

Он никогда не насиловал актера и не зажимал его своей волей. Наоборот, он умел создавать на репетиции легкую, веселую атмосферу, полную товарищеского доверия и творческой свободы. Он не «учил», не требовал, а подводил актера к тому, чтобы тог именно сам начинал жить мыслями и чувствами роли и сознательно начинал бы действовать. Он не любил употреблять всякие «профессионально-технические» термины в работе. Но если актер или студент делал все-таки не то, что надо, и не понимал своих ошибок, то Иосиф Моисеевич «показывал», конечно, утрируя, что верно, а что неверно тот делает. И это помогало ощутить «зерно» роли.

Я однажды спросил Иосифа Моисеевича:

— А как вы работали с Кторовым и Степановой над «Милым лжецом»?

Он ответил мне:

— Как? Очень просто. Они мне играли, а я им говорил или показывал, что у них вышло, а что не вышло и почему. Я был для них зеркалом.

Конечно, он преуменьшал свое участие в создании этого спектакля, который вернул престиж Художественному театру в 60-е годы.

Это было высшее мастерство актерского искусства! Это была лучшая режиссерская работа И.М. Раевского!

Я очень любил работать с Иосифом Моисеевичем именно потому, что он давал максимальную свободу актерам. Так было и в Школе-Студии, и в театре.

В Художественном театре долгие годы шли спектакли, поставленные Станиславским и Немировичем-Данченко. Иосиф Моисеевич как второй режиссер этих спектаклей не только доверял мне ответственные роли (в «На дне» — Барона, в «Воскресении» — «От автора», в «Трех сестрах» — Кулыгина), но и бережно, неназойливо вводил меня на эти роли, которые были созданы такими великими актерами, как В.И. Качалов и В.А. Орлов. И если мне удавалось сделать что-то свое и не провалиться, то это, конечно, заслуга Иосифа Моисеевича. Что касается «Трех сестер», то мне, собственно, сперва была дана роль Вершинина (правда, еще раньше меня намечали на роль Соленого), но я ее так и не сыграл, хотя несколько репетиций с Иосифом Моисеевичем у меня было…

Через несколько лет, перед гастролями в Японию в 1968 году, когда готовился новый (уже третий) составов «Трех сестер», мне неожиданно дали роль Кулыгина. Я был несколько удивлен. Но Иосиф Моисеевич сказан мне:

— Я увидел тебя в роли Тальберга («Дни Турбиных». — В.Д.) и понял окончательно, что ты все-таки интереснее в характерных ролях. Ты в них абсолютно свободен и находишь свою яркость и остроту. Поэтому я решил дать тебе роль Кулыгина…

Работа над этой ролью для меня была одной из самых интересных и радостных в Художественном театре. Тем более, что ее одобрил создатель роли В.А. Орлов. Они с А.Н. Грибовым приходили на наши репетиции и давали советы. Они очень хотели продлить жизнь гениальному спектаклю Немировича-Данченко.

Доброжелательность и педагогический такт И.М. Раевского всегда вселяли в актера веру в себя и окрыляли. Мне кажется, именно поэтому в работе с ним у меня были наиболее удачные роли. Вплоть до его последнего спектакля «Обратный счет», который он поставил на сцене МХАТа в 1970 году. В этом спектакле победила острота мысли, выявленная режиссером. А ведь это было очень трудно сделать в такой многословной пьесе с ее парадоксальными афоризмами и афористичными парадоксами, с ее длинными диалогами и рассуждениями об атомной бомбе. Но тут вновь блеснул своим виртуозным мастерством А.П. Кторов в роли Эйнштейна. И вообще спектакль вызвал интерес. Кстати, это был первый спектакль, который выпускал как главный режиссер МХАТа О.Н. Ефремов. Он придал спектаклю большую четкость и действенность.

Раевский был удивительно общительным и обаятельным человеком. Умел находить общий язык с любой аудиторией — и в среде студентов, и в доме таких людей, как В.И. Качалов или О.Л. Книппер-Чехова. Я не раз видел, как он остроумно и умело «вел» застолье. Он вносил в это «дело» атмосферу веселья и непринужденности, находя для каждого из присутствующих слова острого юмора и доброго серьеза. И с участием Иосифа Моисеевича застолья превращались из простого питья и еды в своего рода «симпозиумы» и «коллоквиумы»… Он умел своей импровизационной «режиссурой» превращать такие вечера во что-то осмысленное, поучительное и интересное.

Однажды Иосиф Моисеевич пригласил меня на обед, который они с Павлом Александровичем Марковым устраивали каждый четверг. Обед этот был в ресторане «Гранд-Отель». Он меня предупредил:

— Никаких разговоров о делах театра мы не ведем. Это просто обед…

Для меня это был урок умения интересно беседовать за столом, вкусно поесть и умело пить… Это был незабываемый, радостный, умный и вкусный обед. А разговоры были обо всем — о «стариках» театра, как они жили, как они умели работать и веселиться, о «прежних» спектаклях, и не только Художественного театра, о новостях литературы и о многом, многом таком, что будило мысли и облагораживало душу…

И.М. Раевский был «человеком театра». Он не только был профессором ГИТИСа и режиссером в МХАТе, но и ездил часто от ВТО в провинцию на консультации и делился опытом мхатовца с молодыми актерами Белоруссии и Северной Осетии, Литвы и Украины. Ставил в Канаде «Три сестры», а до войны режиссировал в Минске в период подготовки Декады белорусского искусства… И каждый вечер он приходил на «свои» спектакли или бывал на спектаклях других театров, или в Доме актера, или в ЦДРИ. Он всегда представлял МХАТ на торжественных вечерах или юбилеях, и не просто сидел, а обязательно умно и с юмором выступал. Его так и называли — «вездесущий Раевский».

Он был не только в курсе всех театральных событий, но и знал все то, что происходило в нашей литературе и искусстве. Много читал и классиков, и все, что появлялось нового в журналах.

Круг его друзей и интересов был широк и разнообразен. Поэтому он был так интересен и нам, его ученикам. Думаю, то, что ему выпало счастье заниматься режиссурой под руководством Вл. И. Немировича-Данченко и Л.М. Леонидова, дружить с В.И. Качаловым, О.Л. Книппер-Чеховой, П.А. Марковым и работать со всеми корифеями великого МХАТа, сделало Иосифа Моисеевича одним из самых лучших театральных педагогов. Именно в этой области, мне кажется, проявлялись его артистизм и интеллигентность. А все, кто его видел на сцене, помнят, каким он был ярким характерным и комедийным актером, сыгравшим много ролей за почти пятьдесят лет работы в МХАТе.