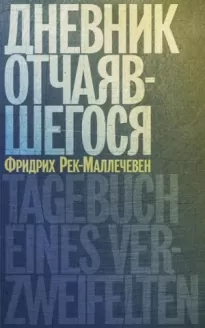

Дневник отчаяшегося

- Автор: Фридрих Рек-Маллечевен

- Жанр: Биографии и Мемуары / История: прочее

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Дневник отчаяшегося"

14 октября 1944

Маленький чемоданчик, который я взял с собой на предполагаемую ночь в гостинице, обыскали на предмет оружия — похоже, это нехорошо для меня. Я попросил адвоката — мне грубо отказали. Хотя запрещено, я стою на нарах и смотрю на прекрасный осенний день, на эту жизнь, которую у меня отняли, как милитаризм отнял у нас годы Первой мировой войны, годы инфляции, годы гитлеровщины, годы лучшей мужской жизни, добрые четверть века.

Там, в офицерском павильоне, я вижу белокурую женщину за дешевыми, но в немецком понимании элегантными шторами — должно быть, она одна из тех господ офицеров, которые еще недавно были уборщиками туалетов и которым давали в руки две марки, если они той же рукой устраняли засоры и препятствия в стоках. У них все настолько хорошо, насколько у нас плохо уже 12 лет — и все это за наш счет, который позволяет процветать этим господам. Маленький шизофреник, по сути, был ничем, а они, их глубоко оскорбленное в 1918 году честолюбие было всем. И чтобы стереть их следы в Германии, нам придется очистить авгиевы конюшни.

От рассвета до заката слышу современные солдатские песни, эти «колкие» мелодии, которые по команде повторяют 250 молодых кретинов, — я глубоко потрясен идиотизмом этих песен, этих лиц, этих молодых парней, умственно кастрированных пропагандой. Я вижу, как они маршируют, пять человек, машина, десять человек, пахнущее бензином железное чудовище, пять человек, новое механическое чудовище. Черт, они еще солдаты или уже железные драконы в форме — не лучше ли на погонах вместо золоченых полковых знаков носить стилизованные под геральдику нефтяные канистры и приштампованные золотые гаечные ключи?

Меня можно понять, в конце концов, я сам происхожу из старого солдатского рода; когда семнадцатилетним подростком я скакал за серебряными литаврами, мои понятия были солдатскими. Вопрос только в том, существуют ли еще солдаты после изобретения пулемета и четырехтактного двигателя, после того как все остальные человеческие типы — государственные деятели, короли, ученые, поэты — исчезли и были заменены манекенами, и даже публичные шлюхи, эти последние носители профессиональной физиономии, были типизированы в силу «идеологического воспитания» до такой степени, что они кричат «хайль Гитлер» medio in coitu и во время оргазма?

Думаю, что в конечном итоге я стану пацифистом. Не потому, что переоцениваю факты земной жизни. А потому, что хочу похоронить эту жалкую ложь — ложь о дальнейшей дискредитации солдатства.

Сегодня днем меня допрашивали. Капитан с нашивкой бывшего унтер-офицера, в еще приличном лице которого есть что-то от баварской мелкой буржуазии, бывшего почтового помощника, клерка в богатой адвокатской конторе. Но когда я объясняю, что меня привел сюда донос и дело рук негодяя, он вырывается из этого динарского[246] духа, как из контрабасовой тубы. Я жду, пока не иссякнет сила в легких, затем серьезно смотрю на него и, подчеркивая слово «в данный момент», говорю ему, что я сижу напротив него безоружным. На меня обрушивается поток оскорблений.

Я неправильно указал воинское звание.

Отвечаю, что за свою жизнь я повидал столько ужасов и зверств, что считаю вопросы воинского звания сущим пустяком.

В своих извинениях я высмеял налог на имущество. Я доказываю обратное на основании моего письма с извинениями.

Два года назад я организовал демонстрацию женщин, выступающих против снятия распятий, я не говорил «хайль Гитлер», я высмеивал немецкую валюту…

Я отвечаю вопросом на вопрос, подвергаюсь ли я военному или партийному допросу, и, касаясь вопроса об издевательстве над немецкой валютой, требую разъяснений.

Тщетно требую. Чувствую, как на меня обрушивается взрыв ненависти, в адской ярости которой тают все возражения и аргументы. Я молчу. Меня уводят.

Поскольку со мной нельзя так просто справиться, вызывают майора, и с того момента, как я вижу этого жуткого человека, я понимаю, что без помощи свыше я пропал. Ни одна конечность этого серьезно раненного, хромого человека не прилегает естественно к другой, везде можно заподозрить протез на месте здоровых частей тела, искусственный шарнир, ужасный механизм, который все еще держит этот простреленный манекен конечностей вместе. Я знаю этот садистский взгляд, я знаю этот тип эпохи фрайкоров: жестокие и похотливые призраки, которые тогда, во времена «контрреволюции», подобно нацистским офицерам сегодня, выплескивают свою обиду за изуродованное тело в немыслимых жестокостях — безнадежный, сатанинский и, как я уже сказал, садистский тип…

И вот я снова один. Снаружи, над дальним двором, сияет последний закат. Внутри громко маршируют за едой. Странно, как быстро человек опускается до маленьких, направленных на незаконное облегчение хитростей, до уровня тех, кто «когда-то ел из жестяной миски».

Учится убирать грязный угол своей камеры без отвращения, его не отвращает кишащий клопами соломенный тюфяк, ему не жаль бедной одежды, костюмов, сшитых лондонским портным, принимающим, как царствующий принц, и которые теперь истерты на грубо строганной деревянной доске.

Вот так человек и учится маленьким житейским хитростям, которые облегчают жизнь, но которые быстро низводят практикующего до уровня заключенного. Доброжелательный ублюдок захлопывает засов на двери, и даже если человек не решается покинуть камеру и выйти в коридор, он наслаждается сознанием того, что может покинуть ее, — такой вот суррогат утраченной свободы. Но на следующий день, когда ты сам, соучастник всего этого общества заключенных, открываешь засовы другим, ну да, теперь ты впервые видишь их лицом к лицу, проклятых этой земли, соседей, с которыми мог общаться до сих пор от одного бетонного гроба до другого только быстро заученными стуком. Помимо обычных физиономий продавцов, глупых картофельных лиц мелких чиновников и комиссаров, одетых в форму мобильной гвардии, в пестрой смеси народов этих коммунаров, состоящей из поляков, чехов и даже северян, были настоящие люди, приятные, как на чужбине первые слова родного языка…

В странной для такого холода рубашке марокканских охотников бедный плачущий мальчик, волосатый и неуклюжий, как медведь, в отчаянии из-за нарушенного срока пятидневного отпуска, в котором, кстати, виноваты девушка и булочки с фермы ее отца, находящейся здесь, неподалеку.

Лр., честный и я бы сказал, динарской породы, прекрасный тип из крошечных деревянных домиков в пригороде «Ла Превиль»… к сожалению, у него более серьезный случай. В ненависти к принудительной мобилизации этих коммунаров он в течение пяти месяцев нелегально бродил по городу в спортивном костюме, наконец был пойман контрольным патрулем между С. и П., и в его карманах, к сожалению, был найден заряженный револьвер. Несомненно, серьезный случай, и человек, который его поймал, в порыве сочувствия шепнул, что ему, сбиру пролетарского милитаризма, очень жаль. Да, очень серьезное дело, которое может стоить ему головы.

Т., хорват, обвиняется в том, что где-то на границе говорил с русскими — он, дурак, которого nolens volens зачислили в мобильную гвардию и которого все это волнует так же, как меня душа марсианина.

Хороший, приятный и для этого чумного логова ухоженный молодой человек, по-своему образованный, начитанный и живой. В темном углу, где лежат наши кишащие клопами соломенные тюфяки, мы немного поболтали, и он рассказал мне, как мирная винодельческая деревня на его далекой родине на Дунае была эвакуирована, потому что сербы хотели освободить там место для своих людей.

— Поверьте, был собран богатый урожай, амбары полны пшеницы, бочки — сусла, подвалы — кукурузы и табака. Уже весной прошел слух, что нас выгонят, причитающие старики поверили, мы, молодые, посмеялись над этим и забыли, так как сербские власти энергично это отрицали… Да, еще за два дня до того, как все это стало реальностью, за распространение новости строго наказывали. Поверьте, когда это случилось, словно гром среди ясного неба. Нам дали ровно двенадцать дней, чтобы покинуть нашу деревню, наши виноградники, наши богатые дома, и обещали, что если мы оставим все здесь, все вещи, все инструменты, целые фермы с оборудованием и урожаем в Боснии… нам не придется об этом жалеть. Ну, старики поняли, что к чему, они в тот же вечер перерезали себе горло, повесились, ушли на Дунай. Нас же посадили в жалкие тифозные вагоны, четырнадцать дней мы ехали запертые, почти задыхались в вони экскрементов, в чаду от погибших, которые заплатили за это путешествие своей жизнью. Когда мы достигли места назначения, одних заперли в ледяных амбарах большого поместья, других — в полуразрушенных теплицах заброшенного рыночного сада, третьих — в кишащих вшами бараках, в которых раньше изолировали тифозных больных. Это, господин, были «процветающие и такие же, как у нас, фермы», которые нам обещали.

— А не кажется ли вам, что старый режим, Терезианское государство, обошелся бы с вами более мягко… что для него это было ужасом, как и для вас, и что единственное, чего он требовал от вас, — признания общего символа, императорской короны Вены?

— Конечно, но ведь хочется жить своей собственной жизнью.

Он имел в виду, конечно, собственно национальную жизнь, распространяющееся с 1789 года заблуждение, в пламени которого сгорит Европа и которое могло разгореться там только потому, что погасло спокойное и ровное, мягкое пламя общеевропейской духовности, святое пламя богоискателей на земле.

Я лег с грустью. Я родился слишком рано. Я не доживу до выздоровления от этого безумия.

Печальные дни, когда сквозь щели сильно задувает, когда гаснет мягкое солнце осени, когда приходит так рано этот апокрифический час рассвета в каменном гробу.

Пока светло, пока день не умрет для меня, я читаю в отчаянии, я читаю эти совершенно глупые, раздутые парижским высокомерием дневники, пропускаю эту оргиастику наполеоновского государства, чья агония отравляла нашу жизнь столько лет…

«В прежние времена была большая разница — теперь все одинаково. В прежние времена была судьба — теперь поденная плата. Величие — что это такое? Дайте мне килограмм величия, сколько стоит? Мы покупаем зубные протезы, мы разводим новую кишечную флору в животе, все подряд, все как один. Мы распределяем жизнь между собой, разбавляем воздух и оставляем каждому поколению все более запутанный и неуправляемый мир. Принцесса? Она ездит на велосипеде, как рабочие ее отца, короля, которые избегают ее, то приветствуют, то не приветствуют». Это было написано в 1915 году человеком, который, вероятно, под давлением своих истерических женщин встал в ряды масс.

В один из первых холодных дней меня вызывают на допрос и ошеломляют переменами, произошедшими за кулисами. Там, где несколько дней назад дул ледяной северо-восточный ветер, сегодня веет нежный зефир; там, где вчера грубый капитан рявкал, как фельдфебель, сегодня само внимание, и я должен опасаться, что он отпустит меня с этого позднего вечернего допроса с поцелуем на ночь.

Загадка вскоре разгадана. Из дверей дежурного майора, одетого в фантастический и похожий на мираж кожаный плащ с эмблемами генерала мобильгарда, выходит Дтл.[247], и именно этот талисман в форме совершил великое чудо. Он, моложе меня более чем на десятилетие, мягко наставляет меня, и я, признаться, не знаю, серьезен ли он, или это только чтобы хорошо выглядеть в глазах какаду из мобильной гвардии. Как бы то ни было, его немедленное воздействие на этого капрала, получившего звание капитана, поразительно.