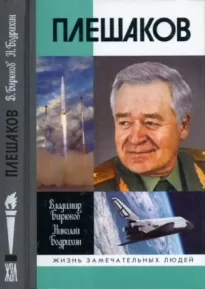

Плешаков

- Автор: Владимир Бирюк

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2012

Читать книгу "Плешаков"

Появление «Бурана»

Еще одним важным вопросом, решенным под руководством П. С. Плешакова, явилось создание посадочной системы орбитального корабля «Буран» и ее успешное осуществление. Большинство работ по радиотехнической системе посадки было выполнено под руководством генерального конструктора ленинградского ВНИИ радиоаппаратуры Г. Н. Громова. За работы по созданию этой системы он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Хотя триумфальный полет «Бурана» состоялся через год после смерти Петра Степановича, став фактически последним достижением советской оборонной промышленности, он свидетельствовал о колоссальном вкладе этого человека в самые выдающиеся достижения советской науки и техники. Результаты его труда проявляются и сегодня и, подобно свету далеких звезд, будут доходить к людям и через десятилетия.

Цели создания орбитального корабля «Буран» впервые были четко сформулированы в тактико-техническом задании на разработку многоразовой космической системы, выданном Главным управлением космических средств Министерства обороны СССР и утвержденном Д. Ф. Устиновым в праздничной обстановке 7 ноября 1976 года. «Буран» предназначался для комплексного противодействия мероприятиям вероятного противника по расширению использования космического пространства в военных целях; для решения целевых задач в интересах обороны, народного хозяйства и науки; для проведения военно-прикладных исследований и экспериментов в обеспечение создания больших космических систем с использованием оружия на известных и новых физических принципах; для выведения на орбиты, обслуживания и возвращения на Землю космических аппаратов, космонавтов и грузов. Первоначальными планами предполагалась постройка пяти орбитальных кораблей для достижения частоты 30 полетов в год.

В начале 1970-х годов в США были начаты работы по исследованию возможности использования космического пространства для ведения боевых действий в космосе и из космоса. Правительство СССР рядом специальных постановлений (первое из них вышло в 1976 году) поручило работы в этой области кооперации организаций-разработчиков во главе с НПО «Энергия». В 1970—1980-е годы был проведен комплекс исследований по определению возможных путей создания космических средств, способных решать задачи поражения космических аппаратов военного назначения, баллистических ракет в полете, а также особо важных воздушных, морских и наземных целей. При этом ставилась задача достижения необходимых характеристик указанных средств на основе использования имевшегося к тому времени научно-технического задела с перспективой развития этих средств при ограничении по производственным мощностям и финансированию. Для поражения космических объектов были разработаны два боевых космических аппарата единой конструктивной основы, оснащенные различными типами бортовых комплексов вооружений — лазерным (комплекс «Скиф») и ракетным (комплекс «Каскад»).

Выведение космических аппаратов на орбиту предполагалось осуществлять в грузовом отсеке орбитального корабля МКС «Буран» (ракетой-носителем «Протон» на экспериментальном этапе). Предусматривалась дозаправка баков на орбите при помощи средств, также доставляемых к аппаратам в ОК МКС «Буран». Для обеспечения длительного срока боевого дежурства на орбите и поддержания высокой готовности космических комплексов предусматривалась возможность посещения объектов экипажем, в том числе с использованием КК «Союз».

Для поражения стартующих баллистических ракет и их головных блоков на пассивном участке полета в НПО «Энергия» для комплекса «Каскад» был разработан проект ракеты-перехватчика космического базирования. В практике НПО «Энергия» это была самая маленькая, но самая энерговооруженная ракета. Достаточно сказать, что при стартовой массе, измеряемой всего лишь десятками килограммов, ракета-перехватчик обладала запасом характеристической скорости, соизмеримой с характеристической скоростью ракет, выводящих современные полезные нагрузки на орбиту ИСЗ. Высокие характеристики достигались за счет применения технических решений, основанных на последних достижениях отечественной науки и техники в области миниатюризации приборостроения.

Авторской разработкой НПО «Энергия» явилась уникальная двигательная установка, использующая нетрадиционные некриогенные топлива и сверхпрочные композиционные материалы. В начале 1990-х годов, в связи с изменением военнополитической обстановки, работы по боевым космическим комплексам в НПО «Энергия» были прекращены. К работам по боевым космическим комплексам привлекались все тематические подразделения головного конструкторского бюро и широкая кооперация специализированных организаций-разработчиков военно-промышленного комплекса страны, а также ведущие исследовательские организации Министерства обороны и Академии наук.

Ракетный комплекс для «Каскада» разрабатывался по заказу НПО «Энергия» на предприятии А. Э. Нудельмана, известного конструктора авиационных вооружений. Для орбитальных испытаний ракет было решено установить их на грузовые транспортные корабли «Прогресс». На первом этапе, в 1986–1988 годах, были запланированы пять полетов таких кораблей в рамках программы «Каскад». На производственной базе НПО «Энергия» было развернуто изготовление спутников, однако в начале 1990-х годов работы по программе создания аппарата «Каскад» были прекращены.

Головным предприятием по лазерному комплексу для «Скифа» было НПО «Астрофизика» — ведущий советский разработчик лазерных вооружений. После передачи задела по «Скифу» из НПО «Энергия» в КБ «Салют» в начале 1980-х годов новым коллективом был разработан проект тяжелой боевой лазерной станции космического базирования «Скиф». 18 августа 1983 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов сделал заявление, что СССР в одностороннем порядке прекращает испытания комплекса противокосмической обороны. Однако с объявлением в США программы «Стратегической оборонной инициативы» (СОИ) работы над «Скифом» были продолжены, и 15 мая 1987 года динамический макет лазерной станции «Скиф-ДМ» массой около 80 тонн был испытан в космосе при первом испытательном запуске РН «Энергия».

Для поражения особо важных наземных целей разрабатывалась космическая станция, основу которой составляла станция серии 17К ДОС и на которой должны были базироваться модули с боевыми блоками. По команде модули отделялись от станции, занимали необходимое положение в космическом пространстве и производили пуск блоков.

Военная целевая нагрузка для «Бурана» разрабатывалась на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об исследовании возможности создания оружия для ведения боевых действий в космосе и из космоса» (1976 год). Габариты грузового отсека корабля позволяют разместить на каждой вращающейся катапультной установке до пяти модулей. Один ударный модуль мог бы в короткое время своими двадцатью маневрирующими боевыми блоками стереть всё живое с лица Земли в полосе шириной до трех тысяч километров.

С. Александров в своей статье «Меч, ставший щитом» (Техника — молодежи. 1998. № 4) так описывает применение боевой космической станции: «Тот же базовый модуль, как на орбитальной станции “Мир”, те же боковые (уже не секрет, что на “Спектре”, например, предполагались испытания оптической системы обнаружения ракетных пусков… А стабилизированная платформа с теле- и фотокамерами на “Кристалле” — чем не прицел?), но вместо астрофизического “Кванта” — модуль с комплексом боевого управления. Под “шариком” переходного отсека — еще один переходник, на котором висят четыре модуля (на основе “бурановского” фюзеляжа) с боевыми блоками. Это, так сказать, “исходное положение”. По тревоге они отделяются и расходятся на рабочие орбиты, выбираемые из следующего соображения: чтобы каждый блок вышел на свою цель в тот момент, когда над ней будет пролетать центр управления.

Фюзеляж “Бурана” используется в этом проекте по принципу “не пропадать же добру”: большие запасы топлива в объединенной двигательной установке и очень хорошая система управления позволяют активно маневрировать на орбите, при этом полезный груз — боевые блоки — находятся в контейнере, скрытые от любопытных глаз, а также неблагоприятных факторов космического полета. Что существенно в контексте стратегического сдерживания — эта система оружия нанесет прицельный, “хирургический” удар даже в том случае, если будет уничтожено все остальное. Как атомные подводные лодки, она способна переждать первый залп».

При создании «Бурана» также предполагалось, что маневрирующие боевые блоки могли размещаться не только на ударных модулях, но и на самих орбитальных кораблях, располагаясь на револьверных пусковых установках внутри грузового отсека.

Другой вариант использования «Бурана» в качестве носителя ударных средств класса «космос — земля» предусматривал размещение на борту орбитальных головных частей 8Ф021 орбитальной («глобальной») ракеты Р-36орб, каждый из которых состоял из корпуса, приборного отсека с системой управления, тормозной двигательной установки и боевого блока с моноблочным термоядерным зарядом мощностью 5 Мт в тротиловом эквиваленте. Блоки должны были выводиться на низкие орбиты ожидания высотой 150–180 км, при сходе с которых автономная инерциальная система управления с гиростабилизированной платформой обеспечивал точность попадания в наземную цель 1100 метров. При весе одного комплектного блока 1700 кг «Буран» в одном пуске мог вывести в космос до пятнадцати блоков, заменив аналогичное число ракет Р-36орб.

Создание орбитального корабля «Буран» было сложной всесоюзной задачей, важная и, так сказать, самая зрелищная часть которой была решена силами Министерства радиопромышленности. Свой первый и единственный космический полет «Буран» совершил в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. По отзывам специалистов, новый корабль по ряду параметров превосходил американский «Шаттл», но стоил очень дорого, что стало решающим аргументом в условиях экономических трудностей 1990-х годов. В итоге программа эксплуатации «Бурана» была свернута, что многие считали ошибкой. В настоящее время существуют планы возобновления работ по данному проекту; есть надежда, что создание многих конструкторов и организаторов производства, в числе которых был и П. С. Плешаков, все-таки сможет послужить своей стране.