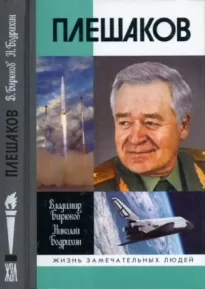

Плешаков

- Автор: Владимир Бирюк

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2012

Читать книгу "Плешаков"

Создание комплексов ПВО

Одной из главных задач Петра Степановича Плешакова на посту министра радиопромышленности СССР было всемерное содействие разработке, испытаниям, развертыванию производства новых систем, поддержание на требуемом уровне серийного выпуска и производственное совершенствование систем ПВО.

Чтобы представить себе глубину и масштаб задач, которые предстояло решать министру радиопромышленности, необходимо иметь представление о системах ПВО, состоявших на вооружении СССР во второй половине XX века. Год за годом, благодаря неустанному труду разработчиков, конструкторов и рабочих, росла их боевая мощь. Величайшая заслуга П. С. Плешакова состоит в том, что он не только сохранил и усовершенствовал доставшиеся ему системы, но и всемерно содействовал созданию новых, еще более точных, дальнобойных и быстродействующих зенитно-ракетных и противоракетных комплексов. Это был государственный подход к делу!

Задача создания надежной замкнутой системы ПВО, соединяющей в себе радиолокационную станцию, командный пункт и пусковые установки с противоракетами, была решена в нашей стране благодаря гению (не побоимся этого слова) русского радиоинженера Александра Андреевича Расплетина. В конце 1940-х — начале 1950-х годов прошлого века у США на вооружении были как дальние, так и межконтинентальные стратегические бомбардировщики В-29, В-36 и В-52, носители атомного оружия, способные проникать на территорию Советского Союза и достигать Москвы. В связи с угрозой атомного нападения И. В. Сталин поставил задачу поднять в кратчайшие сроки противовоздушную оборону Москвы на такой уровень, чтобы она была непреодолима даже для массированных налетов стратегической авиации (более тысячи самолетов) с любого направления. Для решения этой задачи 9 августа 1950 года постановлением Совета Министров СССР КБ-1 была поручена разработка системы зенитного управляемого ракетного оружия, названной позднее С-25 или «Беркут».

Основным средством решения задачи должны были стать выстроенные в два кольца зенитные ракетные комплексы (ЗРК), обеспечивающие возможность одновременного обстрела зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) до 20 целей на каждом 10—15-километровом участке двух соседних колец. В результате предварительной проработки была принята концепция, предложенная А. А. Расплетиным и не имевшая аналогов в мире: многоканальная радиолокационная станция наведения, выполняющая функции обнаружения воздушных целей, их сопровождения, а также наведения на цели зенитных ракет. Каждый радиолокатор осуществлял обзор пространства в секторе 60°, сканируя его двумя лучами (одним в азимутальном, другим в угломестном направлениях), обнаруживал появляющиеся цели, захватывал и автоматически сопровождал до 20 целей и 20 наводимых на них ракет, вырабатывал команды управления наведением и передавал их на ракеты. Построение ЗРК на основе секторных радиолокаторов определило весь облик будущей системы ПВО Москвы. А. А. Расплетин быстро стал лидером ее разработки, по существу — ее генеральным конструктором. В 1963 году он был официально утвержден в этом звании.

Общее построение системы ПВО Москвы имело радиолокаторы кругового обзора, в том числе выдвинутые на дальние рубежи, для обнаружения подлетающих целей; два кольца секторных многоканальных ЗРК, удаленных от столицы на 50 км (24 ЗРК) и 90 км (32 ЗРК). В состав ЗРК входили радиолокаторы наведения с зенитными ракетами. Управление системой обеспечивали центральный и четыре секторных командных пункта, хранение ракет — специальные технические базы. Перед каждым радиолокатором наведения на удалении от 1,2 до 4 км располагалось 60 стартовых столов (для трех ракет на каждый канал обстрела целей). Ракеты стартовали вертикально, склоняясь от радиолокаторов в сторону целей, автоматически захватывались им на сопровождение и, далее, передаваемыми на ракеты командами наводились на цели.

Испытания системы С-25 на полигоне Капустин Яр были начаты в сентябре 1952 года, и уже 2 ноября был проведен первый успешный пуск ракеты В-300 модели 205 в замкнутом контуре управления по «кресту» (неподвижной цели). Успешный пуск ракеты по самолету-мишени бомбардировщику Ту-4, летящему на высоте 7000 м, состоялся 25 апреля 1953 года. Этот день стал днем рождения нового вида оружия ПВО, способного эффективно вести борьбу с самолетами и другими средствами нападения в любых погодных условиях.

7 мая 1955 года — менее чем через пять лет от начала разработки — на Совете обороны система ПВО Москвы С-25 была принята на вооружение Советской армии. Надо было двигаться дальше, поскольку конструкторы вероятного противника не сидели без дела, изобретая все более мощные виды ракетного оружия.

Решение о создании мобильного зенитного ракетного комплекса было принято по инициативе А. А. Расплетина еще на завершающей стадии разработки зенитно-ракетной системы ПВО Москвы — С-25. По оценкам специалистов, создание передвижного комплекса позволяло организовать оборону объектов с меньшими затратами, чем использование для этих целей стационарных комплексов системы С-25. При принятии решения о создании перевозимого комплекса учитывалось и то, что даже в условиях характерного для тех лет бурного прогресса радиоэлектроники необходимое радикальное сокращение весовых показателей аппаратуры не может быть достигнуто без некоторого снижения боевых возможностей оружия по сравнению с достигнутыми в С-25. Поэтому было принято решение разрабатывать комплекс как одноканальный по цели, но для повышения вероятности выполнения боевой задачи новый комплекс задавался как трехканальный по ракете, то есть обеспечивающий возможность одновременного наведения на одну цель трех ракет.

Постановлением Совмина СССР от 20 ноября 1953 года «О создании передвижной системы зенитного управляемого ракетного оружия для борьбы с авиацией противника» задавалось создание комплекса, предназначенного для поражения целей, летящих со скоростью до 1500 км/ч на высотах от 3 до 20 км, при массе ракеты до двух тонн. Головным разработчиком системы было определено КБ-1 Министерства среднего машиностроения, главным конструктором снова стал А. А. Расплетин.

Среди отечественного управляемого ракетного оружия зенитный комплекс С-75 занимает особое, исключительное место. Именно С-75 стал первым мобильным комплексом. Ракеты этого комплекса в хрущевском духе — чтобы показать «кузькину мать» империалистам — впервые провезли по Красной площади 7 ноября 1957 года, когда он еще не был принят на вооружение.

Для организации работ над новой системой в КБ-1 была создана тематическая лаборатория, которую возглавил Б. В. Бункин. Одновременно из КБ-1 был выделен коллектив конструкторов, которому поручалось во вновь организованном ОКБ-2 «Факел» разработать ракету для нового комплекса. Новое КБ возглавил П. Д. Грушин. Успешному ходу работ способствовало широкое использование технических решений, отработанных при запуске системы С-25. Отметим, что обозначение С-75 применяется и ко всему семейству комплексов СА-75, С-75, С-75М, созданных в несколько этапов и многие десятилетия составлявших основу противовоздушной мощи Советского государства. Опытный образец СНР СА-75 должен был быть поставлен на совместные испытания в апреле 1957 года, а для обеспечения ускоренного оснащения войск зенитно-ракетной техникой в том же году предстояло выпустить средства для комплектования 40 батарей (зенитно-ракетных комплексов — в современной терминологии) и 1200 ракет В-750.

Полигонные испытания опытного образца начались в августе 1957 года. Совмещение конструкторских (заводских) испытаний серийного комплекса с совместными (государственными) позволило завершить весь объем испытаний 28 ноября, всего через пять месяцев после поставки на полигон опытного образца ЗРК. Комплекс СА-75 «Двина» с ракетой 1Д (В-750) был принят на вооружение ПВО страны и ПВО Сухопутных войск Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 11 декабря 1957 года. Затянувшиеся испытания на полигоне мало повлияли на уже развернутое производство: задание на 1957 год было в значительной степени выполнено — удалось изготовить три четверти из 40 заданных ЗРК и 621 из заказанных 1200 ракет. С 1958 года комплексы СА-75 в массовом количестве поставлялись в войска и вскоре стали основным оружием войск ПВО страны. За создание С-75 Б. В. Бункину и П. Д. Грушину были присвоены звания Героев Социалистического Труда, многие разработчики были удостоены Ленинской премии, а ОКБ-2 награждено орденом Ленина.

Нормативное время развертывания (свертывания) ЗРК в составе антенного поста, кабины станции наведения ракет с настройкой аппаратуры, дизель-электростанций, РПУ, шести ПУ составляло шесть часов. Позднее его сократили до четырех, а затем довели до 2 часов 20 минут. На соревнованиях ракетчикам удавалось развернуться за 30 минут.

Постановлением Совмина СССР от 22 мая 1959 года комплекс С-75 «Десна» (С-75Н) с ракетой В-750ВН (13Д) был принят на вооружение. В 1960 году были проведены работы по обеспечению снижения нижней границы зоны поражения комплекса С-75. Введение нового режима стрельбы позволило успешно применять этот тип ЗРК во Вьетнаме. В 1964 году для ракеты были приняты новый импульсный радиовзрыватель и новая боевая часть с возросшей массой в 191 кг.

Работы по новому варианту комплекса, названному позднее С-75М «Волхов», были начаты в 1957 году, когда по результатам проработок определилась возможность и целесообразность модернизации СНР С-75 для обеспечения характеристик, сопоставимых с характеристиками радиолокационных средств планируемой перспективной системы С-175.

Вскоре работы по системе С-175 прекратили, а основные усилия КБ-1 сосредоточили на системе с более высокими характеристиками — С-200. Для разгрузки КБ-1 А. А. Расплетин предложил провести модернизацию СНР комплекса С-75 силами возглавляемого Л. И. Горшковым ОКБ серийного завода № 304. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 апреля 1961 года комплекс С-75М с ракетой В-755 был принят на вооружение Войск ПВО страны, а в 1962 году поступил также и в части ПВО Сухопутных войск. Комплекс обеспечивал поражение целей, летящих со скоростью до 2300 км/ ч в диапазоне высот от 3 до 30 км на дальности от 12 до 40 км. Дальность стрельбы по дрейфующим аэростатам была доведена до 43 км.

Находившиеся в войсках комплексы С-75 «Десна» постоянно дорабатывались как на местах дислокации, так и при проведении плановых ремонтов на заводах Министерства обороны, что позволило поддерживать боевые возможности всех комплексов С-75 «Десна» практически на уровне созданных позднее комплексов С-75М «Волхов». Разработка системы с расширенными боевыми возможностями на базе систем «Десна» была начата в соответствии с Постановлением СМ СССР от 4 июня 1963 года. Комплекс под обозначением С-75Д с ракетами типа В-755, В-755У с нижней границей поражения в 300 м и скоростями целей до 2000 км/ч был принят на вооружение в 1969 году.

ЗРК С-75М1 «Волхов» позволил увеличить дальность поражения дозвуковых целей типа Ил-28 с 40 до 55 км, курсовые углы зоны поражения целей, летящих со скоростью 1500 км/ч, были расширены до 90° и до круговой зоны при обстреле дозвуковых целей. Для С-75М1 были созданы станция наведения РСН-75В1, антенный пост П1В, усовершенствованная пусковая установка СМ-90 с электросиловым приводом ЭСП-90, новые транспортно-заряжающие машины ПР-11Б и ПР-11Д. Комплекс работ по совершенствованию систем С-25 и С-75 в 1965 году был удостоен Ленинской премии.