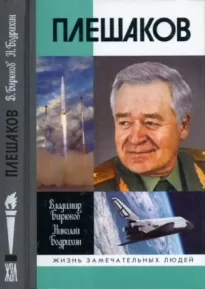

Плешаков

- Автор: Владимир Бирюк

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2012

Читать книгу "Плешаков"

Системы управления воздушным движением

В 1960-е годы руководством страны были приняты стратегические решения по созданию автоматизированных средств управления полетами гражданской авиации, систем навигации и посадки для оборудования аэродромов, бортовых и наземных пилотажно-навигационных комплексов. Поставлена задача освоения для полетов не только отечественной, но и зарубежной гражданской авиации Транссибирского маршрута и его оснащения современными навигационными системами, соответствующими международным стандартам.

Головным министерством по всему комплексу работ было определено Министерство радиопромышленности, в котором головными организациями по этим направлениям были МНИИПА (Москва) и ВНИИРА (Ленинград). Назначены ответственные генеральные и главные конструкторы промышленности. За весь комплекс систем и средств управления полетами воздушных судов отвечал ленинградский институт ВНИИРА (генеральный конструктор Г. А. Пахолков). Эти важнейшие работы было поручено возглавить заместителю министра радиопромышленности П. С. Плешакову. Им были приняты принципиальные решения ориентироваться на создание отечественных гражданских средств и систем управления воздушным движением, соответствующих международным стандартам ИКАО, и тем самым исключить зависимость от иностранной техники, которую Министерство гражданской авиации вынуждено было в то время приобретать за рубежом.

По инициативе П. С. Плешакова и министра гражданской авиации Е. Ф. Логинова, а затем сменившего его Б. П. Бугаева были утверждены планы разработки и внедрения принципиально новых средств вторичной радиолокации и систем инструментальной посадки для всех видов авиации, заданы разработки радиолокаторов для систем управления воздушного движения (УВД) «Утес», «Скала» и «Онега» и АСУ ВД «Старт», «Стрела» и «Трасса», соответствующих международному уровню и требованиям гражданской авиации.

П. С. Плешаков подключил к работам ранее занимавшиеся только военной тематикой ведущие институты радиопромышленности по автоматизации и системам управления МНИИПА (Москва) и НИИСА (Минск), а также создал широкую кооперацию разработчиков, включающую в себя ОКБ ЛЭМЗ (Москва) — радиолокаторы УВД, НПО «Полет» (Челябинск) — системы посадки, ВНИИРА (Ленинград) — аэродромные, аэроузловые и трассовые радиолокаторы, КБ «Компас» (Москва) — радиокомпасы, а также серийные заводы радиопромышленности.

Интегрирующие научные исследования, создание программного обеспечения, системные решения, математическое и полунатурное моделирование, разработка и обоснование создания, испытание и внедрение в гражданской авиации перспективных средств и систем управления воздушным движением, навигации, посадки, связи и наблюдения были поручены министром обороны Д. Ф. Устиновым уникальной в мировой практике научно-исследовательской организации — ГосНИИ «Аэронавигация», директором которого Т Г. Анодина являлась 20 лет. Работы велись в рамках международной кооперации, в интересах целой группы государств.

В течение десятилетия было создано первое поколение новых технических средств и технологий, специально предназначенных для управления полетами воздушных судов и единой системы управления воздушного движения гражданских и военных воздушных судов. Грандиозный комплекс работ для гражданской авиации получил мощный импульс после вступления Советского Союза в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Особо следует выделить решение правительства, которым были одобрены предложения о закупке за рубежом АС УВД для оснащения Московского районного аэроузлового центра УВД, Киевского аэроузлового центра УВД, а также аэродромного центра УВД в Минеральных Водах. Это решение активно поддержали министр гражданской авиации Б. П. Бугаев и министр радиопромышленности П. С. Плешаков. Руководителем этих работ была назначена Т. Г. Анодина.

Реализацию этого решения со стороны Министерства радиопромышленности без преувеличения можно назвать революционной, так как оборонное министерство впервые вступило в тесную международную кооперацию. При этом П. С. Плешаковым и Т Г. Анодиной было принято решение, поддержанное Д. Ф. Устиновым, о создании системы совместными усилиями отечественных НИИ, КБ и заводов и европейских фирм «СААБ» (Швеция), «Аления» (Италия), «Томсон CSF» (Франция) и др. Советские институты должны были разработать математическое обеспечение системы.

Отечественная радиопромышленность под руководством П. С. Плешакова в тесном взаимодействии с организациями гражданской авиации под руководством министра гражданской авиации СССР Б. П. Бугаева блестяще справилась с проблемой — система «Теркас» более 30 лет поддерживается в актуальном состоянии. Не было допущено ни одного авиационного происшествия, связанного с управлением воздушным движением, и на сегодняшний день она остается крупнейшей в мире по перекрытию площади воздушного пространства — 720 тыс. кв. км с высокой интенсивностью полетов.

За эту работу ведущие специалисты гражданской авиации и промышленности получили высшие правительственные награды.

Система обеспечивает автоматическое управление 325 самолетами одновременно на высотах от 1,5 тысячи до 12 тысяч метров, имеет распределенную схему построения. Радиотехническое сопровождение полетов «Теркас» осуществляется 10 радиолокационными комплексами (7 трассовых и 3 аэродромных), 25 связными радиостанциями, 32 приводными радиостанциями, для организации взаимодействия используется более 250 каналов связи. Кстати, запуск этой системы производился в ночь на 16 апреля 1981 года — в день рождения ее технического руководителя Т. Г. Анодиной.

В 1977 году после успешных испытаний начала широко использоваться в наиболее загруженных аэродромных зонах первая автоматическая отечественная система «Старт». За эту работу ведущие специалисты промышленности и гражданской авиации были удостоены Государственной премии (Т Г. Анодина, П. М. Онищенко, Г. Н. Громов, А. Ф. Фетисов, Г. Л. Рабинович, В. И. Савицкий).

Одновременно проводился большой комплекс работ в рамках программ автоматизации, по созданию и внедрению систем «Стрела» и «Спектр». Широким фронтом велись работы по разработке и внедрению новых средств радиолокации, среди которых трассовые и аэродромные радиолокационные комплексы УВД «Скала», «Онега», «Экран-85», вторичный радиолокатор «Корень-АЭС», посадочные радиолокаторы РП-4Г и РП-5Г, радиолокаторы обзора летного поля «Обзор-2».

Значительные работы были выполнены при создании и внедрении новых наземных средств навигации РСБН-4, ПАР/ОС и посадки СП-75, СП-80, обеспечивавших автоматическую посадку в любых метеоусловиях.

По инициативе министров авиационной, радиопромышленности и гражданской авиации (П. В. Дементьева, П. С. Плешакова, Б. П. Бугаева) в 1973 году были созданы Госавианадзор и Госавиарегистр СССР для сертификации воздушных судов, аэродромов и их оборудования, независимого расследования авиационных происшествий. С 1991 года по решению глав государств СНГ был создан Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который с момента его создания возглавляет Т Г. Анодина.

Первые отечественные комплексные навигационные системы появились на борту отечественных магистральных самолетов Ил-18, Ту-114, Ту-104, Ан-10. За эту работу ведущие специалисты гражданской авиации и промышленности были удостоены званий лауреатов Государственной премии. Дальнейшее развитие это направление получило при создании нового поколения пилотажно-навигационных комплексов самолетов Ту-144, Ту-154, Як-42, Ил-86, в работах над которыми активное участие принимали Т Г. Анодина, С. П. Крюков, Б. М. Абрамов, В. Я. Кушельман и др.

В 1980-х годах началась новая эра развития технических средств навигации, в США и СССР создавались спутниковые навигационные системы. Эти системы разрабатывались в первую очередь для решения военных задач. Вместе с тем навигационные спутники имели и гражданские сигналы навигации, что в конечном итоге привело к радикальным изменениям в области построения систем безопасности движения.

В 1991 году ИКАО приняла Глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS), базирующуюся на навигационной спутниковой системе СССР (ГЛОНАСС) и спутниковой системе определения местоопределения США (GPS). Решения, принятые ИКАО, явились логическим завершением деятельности специального Комитета по будущим аэронавигационным системам ИКАО (FANS), который был создан по инициативе СССР и США и в работе которого принимали участие ведущие специалисты в области авиации и спутниковых технологий СССР, США, Великобритании, Франции, Германии, Мексики, Австралии, Японии и др. От СССР, а затем и от России эту работу возглавляла доктор технических наук, профессор, лауреат государственных премий Т. Г. Анодина, которая удостоена высшей награды Международной организации гражданской авиации — Премии им. Э. Уорнера за выдающийся научный вклад в разработку аэронавигационных средств для международной гражданской авиации, включая гражданское использование системы ГЛОНАСС как важнейшего компонента глобальной спутниковой навигационной системы.

Для России внедрение спутниковых технологий означало возможность полетов в труднодоступных районах, организацию кроссполярных маршрутов в государства Американского континента и страны Юго-Восточной Азии.