От острога до укрепрайона: история фортификации с древности до середины ХХ века

- Автор: Леонид Беловинский

- Жанр: Военная история / История: прочее

- Дата выхода: 2020

Читать книгу "От острога до укрепрайона: история фортификации с древности до середины ХХ века"

Рис. 62. План бастионного фронта с равелином и кавальером

Но лучше всего все же было прикрыть эти складки дополнительными укреплениями, примыкавшими к валам цитадели. Так появились два типа постройки – кронверк и горнверк. В одном случае это был бастион с двумя куртинами по сторонам, заканчивавшимися полубастионами, в другом – куртина с двумя небольшими полубастионами по концам. С верков цитадели их тыловая сторона была открыта, так что захват их противником существенной роли не играл: с кавальера внутренняя часть и кронверка, и горнверка могла быть покрыта плотным огнем пушек.

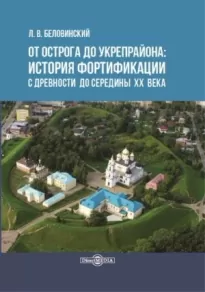

Может показаться, что все эта сложная система укреплений с их иностранными изобретателями и иностранными названиями существовала только в Западной Европе, и нам невозможно познакомиться с ними в натуре. Нет. Ведь русские инженеры тщательно изучали все достижения иноземных фортификаторов, а русское правительство нанимало иностранных специалистов для строительства крепостей. И классический пример крепости с бастионами и куртинами, с равелинами и прочими хитростями вполне доступен для осмотра. Это хорошо сохранившаяся Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, лежащая на берегу широкой Невы. Здесь есть даже кавальер (в нем сейчас бывший Артиллерийский музей, а ныне богатейший военный Музей артиллерии и войск связи), с которого могла простреливаться местность за притоком Невы, Невкой. И был за Невкой кронверк, давно уже снесенный за ненадобностью. Проспект, проложенный по линии бывшего кронверка, так и назывался – Кронверкский проспект. Строительство кронверка последовало за атакой на новую крепость, предпринятой в 1705 г. шведским генералом Майделем, поставившим несколько батарей на Каменном острове. А не нужен стал кронверк потому, что никому больше не пришлось обстреливать, осаждать и штурмовать верки Петропавловской крепости: во-первых, ни один противник не смог прорваться в Неву мимо лежащих в Финском заливе укреплений морской крепости Кронштадт, а, во-вторых, если бы небольшой флот хотя бы шведов, с которыми Россия вела несколько войн на протяжении XVIII – начала XIX веков, и прошел в Неву – слишком мощными были укрепления Петропавловской крепости, и ее артиллерия разнесла бы любую эскадру в щепы. Так что два века крепость служила просто… тюрьмой для государственных преступников, например, для декабристов.

Рис. 63. Петропавловская крепость. Старинный план с кронверком

Рис. 64. Петропавловская крепость. Один из бастионов

Но все же крепостная война – это соревнование между укреплениями и осадной техникой. И как бы ни были сильны укрепления, в этом соревновании может победить артиллерия и мины. И такие возможности предусматривались осажденным гарнизоном, а то, заранее, и строителями крепостей. На случай прорыва внутри крепости строился ретраншемент, или абшнит – последнее убежище осажденных. Это могли быть казармы и «магазины» (склады), поставленные четырехугольником, сплошным или с небольшими разрывами между постройки. Их наружные стенки, обращенные к валам, делались глухими либо снабжались узкими бойницами для ведения стрелкового огня. Иногда наружные стены таких казарм и складов даже возвышались над кровлей, образуя бруствер. По углам ретраншемент мог даже дополняться небольшими возвышенными тур-бастионами. Если же ретрашемент и не строился заранее, то, при угрозе подрыва валов минами или бреширования осадной артиллерией, в угрожаемом месте сам гарнизон возводил такую постройку из подручных материалов, используя каменные постройки.

Рис. 65. Петропавловская крепость сегодня

Рис. 66. План ретраншемента с редантами и бастионом

Так создавалась глубокоэшелонированная оборона крепости. Первой линией обороны был гласис с прикрытым путем и главным опорным пунктом – равелином, который мог иметь в качестве опорного ядра редюит. Второй линией была система построек во рву – контр-гардов, кувр-фасов, демилюнов и теналей. Третьей линией обороны являлась система бастионов с куртинами. А за ней скрывалось последнее убежище и опорный пункт осажденных – ретраншемент.

И все же, как ни сильна цитадель, лучше всего врага просто не подпускать к ней даже на пушечный выстрел. В этих видах в середине XVIII века Монталамбер предложил дополнять крепость системой выдвинутых перед цитаделью отдельных мощных укреплений – фортов. Практически форт представлял собой отдельно стоящий пятиугольный бастион: два напольных фаса, два фланка по бокам, тыловой фас – горжа, обычно в виде блиндированной (обложенной камнем и засыпанной землей) казармы. Чтобы прикрыть боковые фасы от огня с поля, в углах фортов иногда делали выступы-орильоны, как в бастионах; под ними находились полукапониры для обстрела боковых рвов, а для обороны рва перед напольными фасами в исходящем углу форта строился капонир; это были невысокие блиндированные постройки с амбразурами в одну сторону (полукапонир) или в обе стороны (капонир). Капониры и полукапониры могли ставиться и со стороны контрэскарпа, и тогда сообщение с ними осуществлялось через сводчатые каменные потерны (тоннели) под дном рва. Форт все же был довольно обширным укреплением, и его внутренний дворик с войсками мог оказаться под продольным обстрелом перекидным и навесным огнем из гаубиц и мортир. Для того чтобы обезопасить гарнизон от обстрела со стороны боковых фасов и дать ему возможность свободно передвигаться внутри форта, внутри он разгораживался валом-траверсом с ходом под ним – потерной. Форты выдвигались перед верками цитадели на пушечный выстрел, так что в случае их падения занявший форт противник оказывался под огнем с валов цитадели. Между собой форты также размещались на орудийный выстрел, и захваченный врагом форт оказывался под огнем с двух соседних укреплений. Во второй половине XIX веке сложные и дорогостоящие цитадели уже прекратили строить, а вот цепь фортов как раз стала основным видом долговременных оборонительных сооружений. Так, Россия, получив от Китая в долгосрочную аренду Порт-Артур, ставший основной базой Тихоокеанской эскадры, цитадель строить не стала, а обратилась к возведению системы фортов и других укреплений. Правда, все их достроить не успели, да и качество строительства оставляло желать лучшего. Строили их уже не из камня, а из бетона, и поговаривали, что военные инженеры попросту разворовали часть цемента, так что в бетоне новых построек оказалось слишком много песка. Кроме того, на предложения закладывать в бетон для прочности рельсы или железные балки последовало возражение, что они начнут ржаветь, и ржавчина станет разъедать бетон: опыта строительства из железобетона еще не было. Так или иначе, а «душа обороны» Порт-Артура, генерал Р. И. Кондратенко погиб в одном из фортов со значительной частью гарнизона. При обстреле форта с японских кораблей тяжелая бомба пробила потерну, где к тому же хранился запас ручных гранат, и укрывавшиеся в ней от обстрела люди погибли.

Рис. 67. Форт второй половины XIX века

Значит, следовало не допускать обстрела противником уже линии фортов. Для этого вперед, опять-таки на дистанцию орудийного выстрела, выдвигалась вторая линия небольших фортов или даже полевых земляных укреплений – редутов, люнетов, земляных батарей (о них мы поговорим в свое время). Противник сначала должен был взять первую линию или хотя бы часть ее, затем подавить сопротивление фортов и занять их, а уже потом вести минные и артиллерийские атаки против цитадели. Все это требовало большого времени, огромных затрат боеприпасов и живой силы. Конечно, при пассивной обороне рано или поздно крепость была бы взята. Но все дело в том, что такая крепость, занимавшая огромную территорию, рассчитана была на активную оборону. Между фортами и передовыми укреплениями обычно располагали полевую армию, которая могла атаковать противника, прикрываясь огнем с крепостных сооружения, а при неудаче могла отойти за линию фортов, прикрываясь ими и огнем с верков цитадели. Для этого оборудовалось все пространство крепости: прокладывались дороги, в том числе даже железные, узкоколейные, чтобы можно было быстро перебрасывать войска с одного фланга на другой, устраивались блиндированные погреба боеприпасов и так далее. Практически это была крепость-лагерь. А пока длится осада, на помощь крепости и расположенной в ней армии могла подойти новая полевая армия и уничтожить изможденного противника.

В войне важно было – затруднить движение противника по стране. Затягивая время, можно было успеть собрать большую армию для разгрома врага, который к тому же терял живую силу при штурме даже самых небольших укреплений.

Важнейшим препятствием для супостата были реки, особенно большие. Но… через реки перекинуты мосты, а, захватив мост, враг свободно переправлялся через реку. Поэтому еще древние римляне прикрывали мосты и удобные броды небольшими укреплениями. На их месте позднее возникло настоящие города, например, немецкий Франкфурт на Майне. Такие предмостные укрепления позже получили название тет-де-понов. Только не нужно путать их с похожим словом понтон, как это в одном из романов сделал советский исторический романист Валентин Пикуль, у которого русские солдаты бодро «маршируют по тет-де-пону», так что вода фонтанами взлетает в щели между досок. Тет-де-пон – обычное дерево-земляное или каменное укрепление, но не на воде, а на земле, перед мостом; вода там может быть разве что в виде луж от дождя.

Другим естественным препятствием для вражеских войск служат дефиле – узкие проходы между болотами, озерами, горными теснинами. Такие узости также прикрывали укреплениями – блокгаузами. Обойти их в узости невозможно, и приходится штурмовать в лоб. Простейший блокгауз мог представлять собой просто большой дом, срубленный из толстых бревен, с прорезанными в стенах узкими бойницами. А для лучшей устойчивости его окружали бревенчатым тыном, хорошо бы – на небольшом валу и с рвом перед ним. Пока вражеские солдаты будут перелезать через частокол, его через бойницы будет спокойно расстреливать небольшой гарнизон блокгауза, постоянно живущий в нем. В приключенческом романе английского писателя Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» положительные персонажи отбивают атаку пиратов, закрывшись в блокгаузе среди болот. В дефиле нередко строили и небольшие крепости, приспособленные для круговой обороны: четырехугольные шанцы, пятиугольные или шестиугольные штерншанцы, а также фельдшанцы. По углам их стояли бастионы, а с угрожаемой стороны фельдшанцы даже снабжали равелинами и гласисами.

Рис. 68. Шанец

Рис. 69. Штерншанцы

Рис. 70. Фельдшанец

Довольно характерной русской приграничной крепостью стал город Бобруйск. В первой половине XIX века на территории старинного города для обороны западных границ была выстроена первоклассная крепость, а жилая застройка перенесена на форштадты, то есть на свободные земли перед укреплениями. Когда-то в Бобруйске были деревянные укрепления, но в 1649 году казаки, осажденные поляками, заперлись в деревянной башне и сожглись. На наиболее возвышенном месте на правом берегу реки Бобруйки, на Замковой горе располагался замок, где жил наместник польского короля – староста. После разделов Польши между Россией, Австрией и Пруссией Бобруйск отошел к России. Официально новая крепость была заложена в 1810 году, хотя фактически работы начались раньше: ко времени официальной закладки уже оказались отсыпаны вал и гласис. Крепость строилась генерал-лейтенантом Опперманом «по случаю предстоящей войны с крайней поспешностью». План крепости близок к квадрату, одна из сторон которого загибалась внутрь в соответствии с лукой Бобруйки. По внутренним очертаниям длина укреплений равнялась 400 сажен (около 850 метров). Как и положено, крепость имела бастионное начертание: 6 бастионов и один полубастион, а в куртинах Минские, Слуцкие и Водяные ворота, прикрытые полубастионом. Казармы и провиантские магазины вытягивались в линию за бастионами и куртинами с напольной стороны, так что в случае прорыва противника могли служить в качестве ретраншемента. За Бобруйкой на Замковой горе был построен кронверк с двумя полубастионами, от реки прикрытый тенальным фронтом.