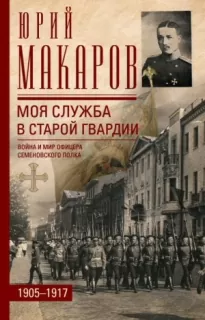

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

Наш полковой собор

Наш собор был построен в царствование Николая I тем же академиком Тоном, который строил и храм Христа Спасителя в Москве.

В первые годы революции обе церкви были разрушены отчасти по мотивам политическим, отчасти же потому, что, как утверждали знатоки, ни та ни другая не имела художественной ценности.

О художественной ценности судить не берусь. Возможно, что ее действительно не было. Но для нас, и офицеров, и солдат, наш собор представлял большую духовную ценность, и то, что его срыли и сровняли с землей, всех нас, стариков, и всех, кто его знал и в нем молился, больно ударило по сердцу. Это была одна из жестокостей революции, которые, как говорят, увы, без жестокостей не совершаются.

Постараюсь описать наш собор, как его помню.

Стоял он на Загородном проспекте, почти напротив Автомобильного переулка. Главный вход был со стороны Семеновского сквера, а к боковым дверям вели широкие ступени, поднимавшиеся прямо с тротуара Загородного.

Местоположение собора было не очень выигрышное. Выходя боковым фасадом на улицу в густо застроенной части города, снаружи он не производил большого впечатления, но зато внутри он был очень хорош. При входе особенно поражала его высота и стройность его размеров. Огромный средний купол покоился на четырех массивных колоннах, деливших церковь на обширную центральную часть и две боковых. На задних колоннах, на стороне, обращенной к алтарю, на высоте человеческого роста, висели старые полковые знамена начиная с времен Петра.

С правой стороны от входа, за бронзовой решеткой у амвона, стояли знамена 2, 3 4-го батальонов и наш галерный флаг.

В память военных подвигов, совершенных преображенцами и семеновцами на море, в 1908 году нашим двум полкам было дано по лодке, «петровские боты», каждая лодка вместимостью на 30 человек при восьми гребцах. Команда на этих ботах была из 3-й и 9-й роты и из тех же рот офицеры. В обыкновенное время командир 3-й роты и младший офицер 9-й носили на погонах петровские золотые вензеля. А когда «выходили в море», что случалось один раз в году весной при открытии навигации, гребцы были одеты матросами. На корме развевался «галерный флаг», обыкновенный белый с синим крестом, Андреевский, которому отдавались почести, полагающиеся знаменам. Поэтому и в соборе он висел вместе со знаменами.

В двух колоннах, в особых ковчегах, за решеткой и под стеклом хранились золотые жезлы семеновцев-фельдмаршалов: великого князя Николая Николаевича (старшего) и князя П.М. Волконского. Фельдмаршалы эти были не так чтобы уж очень боевые. Николай Николаевич, правда, командовал нашими войсками в Турецкую войну 1877–1878 годов. Князь же Волконский никогда ни в каких боях участия не принимал, даже в молодых годах, и всю свою жизнь состоял при Александре I, сначала в свите, а потом министром двора. Но были у нас в полку и боевые фельдмаршалы: Суворов-Рымникский и Дибич-Забалканский. Их фельдмаршальские жезлы хранились, к сожалению, в других местах.

Снаружи, рядом с папертью, был вход в нижнюю церковь, где стоял деревянный, разборный, писанный масляными красками иконостас, служивший когда-то для походной церкви Александра I и побывавший с ним и под Аустерлицем, и в Париже. До 1905 года нижняя церковь была не оборудована и богослужений там не совершалось. В 1905 году в нижней церкви были похоронены тела трех чинов, убитых в Москве, и через несколько месяцев там же тело генерала Мина, убитого З. Коноплянниковой на Петергофском вокзале.

Особенное значение церковь получила с тех пор, когда, с началом Первой германской войны, в ней стали хоронить наших убитых офицеров. Все тела, которые удавалось вынести, в цинковых гробах, сделанных из патронных ящиков, привозились в Петербург и замуровывались в бетонные саркофаги, которые располагались во всю ширину церкви, рядами. К 1917 году ими была занята почти вся нижняя церковь. Было их не меньше сорока. После войны предполагалось соорудить под церковью склеп-усыпальницу, но… «Бог судил иначе»…

В то время, которое я описываю (1906–1913 гг.), полковой собор стоял еще крепко и казался навеки нерушимым. Благодаря обилию богатых прихожан, купцов из Апраксина рынка и Гороховой, щедрых на украшение храма и благотворительность, среди других военных церквей он занимал исключительно счастливое положение. Полк давал причт, один из лучших в Петербурге церковных хоров, несколько сторожей и, в случае нужды, любое количество рабочих рук для чистки, поправок, починок и т. д.

Приход, со своей стороны, не только не жалел денег на храм и на всех, кто его обслуживал, но содержал богадельню, детский приют, ночлежный дом и даровую столовую, оказывая, кроме того, многим неимущим прихода помощь – и натурой, и деньгами.

Свадьбы, похороны и всякие требы для бедных, разумеется, совершались бесплатно. Всей церковной и благотворительной частью ведал причт собора, под общим наблюдением ктитора и старосты. Ктитором, так сказать представителем от полка, долгие годы состоял полковник А.А. Швецов, человек хозяйственный, богомольный, весьма добрый и с немалыми связями. А старостой, выборным от прихода, – И.И. Синебрюхов, апраксинский купец и большой миллионер. А так как ладили они между собой хорошо, то можно себе представить, какую силу представляла собой такая пара.

Со старостой Синебрюховым был как-то раз такой случай. Во время одного из очередных ремонтов собора Синебрюхов, человек вообще тароватый, показал раз совершенно необыкновенную широту, отвалив на какие-то нужды тысяч десять рублей серебром. Ктитор, который его на это подзуживал, решил, что за такие щедроты старика нужно почтить и устроить в его честь в собрании обед.

Обед устроили, с отличной закуской, с тостами, все честь честью. Все же делать из этого обеда, который должен был носить скорее официальный характер, «загул» никто не предполагал. Выпили водки, вина, по два, по три бокала шампанского и довольно… Но оказалось, что вопрос решили без главного действующего лица. И.И. Синебрюхов кончать так скромно не собирался. Выпив винца, он вошел во вкус.

– Очень мне нравится у вас это шипучее… А можно еще?!

– Конечно, можно, Иван Иваныч, сейчас подадут.

– Нет, вы мне уж позвольте, теперь я распоряжусь… Эй, молодец! Подай-ка сюда две дюжины!

Подошел старый Литовёт и с недоумением посмотрел на старшего офицера. Таких заказов ему принимать еще не приходилось. Офицер ему мигнул, что, мол, можно, и через десять минут вино появилось. А потом еще и еще… Синебрюхов вошел в азарт и все требовал и требовал… А ему все подавали и подавали…

Наконец, уже очень поздно, под утро, И.И. неуверенно поднялся на ноги, подозвал Литовёта и развернул свой трехстворчатый бумажник.

– Ну, говори, любезный, сколько с меня следует!

Литовёт молчит. А сидевший с Синебрюховым рядом полковник тоже встал и говорит ему:

– Иван Иваныч, спрячьте ваш бумажник. Вы наш гость, а гости у нас не платят…

Тот так и сел.

– Как не платят, да я тут всем распоряжался, всем командовал, все заказывал… А вы мне платить не даете… Да как же вы можете меня так конфузить?!

А ему в ответ:

– Извините, нам очень неприятно и мы вас очень уважаем, но менять для вас двухсотлетние порядки мы не станем…

– Так что мне теперь делать? Ну, а молодцов ваших, что подавали нам, можно поблагодарить?

– Это, конечно, можно.

Опять был позван Литовёт, и из трехстворчатого бумажника ему самому и на всю братью «собранских» служащих было вручено две радужные бумажки, иными словами, двести рублей, сумма по тем временам немалая, больше чем два месячных жалованья младшего офицера.

Тут же, не выходя из комнаты, И.И. всех присутствующих пригласил на следующее воскресенье к себе ужинать. И что это был за ужин… Вспоминая сейчас, даже не верится, чтобы в пище и питье люди могли устраивать такие неистовства. Свежая икра в серебряных ведрах, лангусты величиною с большую тарелку, седло дикой козы, самые дорогие французские вина, цветы из Ниццы… А уж шампанского хоть залейся. На ужин было приглашено и наше духовенство. Все веселились и особенно протодьякон, который в конце ужина провозгласил хозяину многолетие такой густоты, что люстра дрожала…

Кстати, о нашем духовенстве.

В соответствии с приходом и причт был большой: три священника, три дьякона, несколько псаломщиков, много сторожей и старший над ними, правая рука ктитора, с 1913 года полковой знаменщик, подпрапорщик Р.А. Чтецов, с бородой до половины груди и с крестами и медалями с левого плеча до правого.

Собор был открыт с раннего утра и до позднего вечера, и за свечным ящиком постоянно стоял Чтецов. Домой он уходил, кажется, только обедать и спать.

Настоятелем собора в мое время был протоиерей отец Александр Алексеев, проведший с полком всю войну. На походе он, в зависимости от сезона, или в сером армяке и меховой шапке, или в соломенной шляпе, ехал верхом на смирной толстой серой лошадке и со своим чисто русским широким лицом и окладистой седой бородой, был похож больше на зажиточного мельника, чем на духовное лицо.

Человек он был добрый, но без всякой сладости и обращения был скорее сурового. Красноречием не отличался и слова любил простые и внушительные. На войне во время проповедей он громил солдат, да и «господ офицеров» за леность и нерадение к церковным службам, угрожающе размахивая крестом.

До сих пор не могу забыть одно его обращение к духовным чадам. Обращение это было так удачно и столь уместно, что в этот раз, вне всякого сомнения, дошло куда нужно.

Новый 1915 год наш полк встречал на отдыхе в посаде Гощин, под Варшавой. К двенадцати часам ночи в лучшем доме местечка, в училище, отведенном под офицерское собрание, был приготовлен ужин, а перед ужином, по православному обычаю, должен был состояться новогодний молебен. Перед началом молебна отец Александр посмотрел на нас сурово и самым простым языком сказал приблизительно следующее:

«Дорогие братия, все люди ходят под Богом, а на войне особенно. Вот вы все, пять месяцев тому назад, вышли из нашего родного города на войну. Все вы были тогда сильны и здоровы. И сколько из вас за этот короткий срок превратилось в беспомощных инвалидов, и скольких из вас Господь Бог уже призвал к Себе… А война еще только началась… Нам неизвестно, кого из вас, из здесь предстоящих и молящихся, призовет Он к себе в этом году. Но можно сказать с уверенностью, что многие из вас будущего 1916 года на этой земле не увидят… Даже тех из вас, которые останутся живы, и тех ждут раны и болезни, тяжелые труды и тяжелые испытания… Помолитесь же от всего сердца Господу Богу, чтобы послал Он вам силы переносить эти тяготы спокойно и безропотно, как должно православному христианину. А тем, кого позовет Господь Бог к Себе, пусть подаст Он добрый ответ на страшном Своем судилище… Аминь!»

Слово было короче воробьиного носа, но сказано оно было столь внушительно и так кстати, что все мы, и верующие, и маловерующие, в этот раз молились по-настоящему, истово и от всего сердца.

Солдаты отца Александра откровенно побаивались, а офицеры относились к нему с почтением. Единственное исключение составляли молодые доктора, которые на походе изо дня в день, ночуя с ним в одной халупе, наглели до того, что крали и поедали за утренним кофе просфоры, которые собственноручно пек настоятель для совершения литургии.