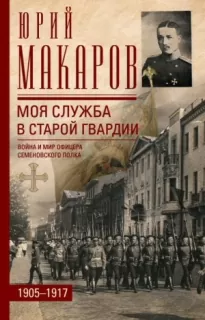

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

* * *

В апреле 1917 года генерал Тилло сдал наш полк и получил в командование 1-ю бригаду 1-й Гвардейской пехотной дивизии, Петровскую бригаду, полки Преображенский и Семеновский.

Командующим нашим полком был назначен полковник А.В. Попов.

А.В. Попов вышел в полк в 1900 году из Павловского училища и прошел в нем службу от младшего офицера до командующего полком. Был полковым адъютантом. На войну вышел командиром государевой роты и два года ею командовал. В 1916 году он принял 4-й батальон, которым и командовал до самой революции. Отец А.В. Попова совершенно так же всю свою жизнь прослужил в нашем полку, в Турецкую войну командовал государевой ротой, и Александр II сделал его флигель-адъютантом.

Попов был один из трех – пяти наших офицеров, которым, уж не знаю, посчастливилось ли или не повезло с самого выступления с полком и до самого конца ни разу не быть раненым. И это ни на один день не уходя из строя и активно участвуя во всех боях, в которых участвовал полк. Он, сколько помнится, даже не ездил в отпуск, а в Петербурге у него жила мать, у которой он был единственным сыном, и сестра. Любовь и преданность этого человека полку были совершенно беспредельны, совершенно так же, как его самоотвержение и чувство долга. К концу войны он уже явно устал и измотался. Он плохо спал, и переносить тяжелый артиллерийский огонь ему стоило все больших и больших усилий. Начальство и доктора посылали его в тыл, в отпуск. Но ни в какие отпуска он ехать упорно не желал, от всех других мирных должностей отказывался и на посту своем оставался до самого конца. На таких офицерах, как он, держалась старая царская армия. Это были ее столпы и украшение.

Новые пореволюционные условия службы A.В. Попов переносил плохо. Он всю жизнь получал и отдавал приказания. И совершенно так же, как он сам не мог бы и помыслить не исполнить полученного приказания, так же дико и невероятно казалось ему, что подчиненные с легким сердцем могут не исполнить того, что он им приказывает. В те трудные для офицеров времена много говорилось о «революционной» дисциплине. Но что это, в сущности, такое и чем «революционная» дисциплина отличалась от обыкновенной, до тех пор столь ясной и понятной, никто толком объяснить не мог.

На практике те, кому это было выгодно, справедливо решили, что «революционная» – это такая дисциплина, при которой каждый может делать все, что ему угодно.

А.В. Попов «народным трибуном» не был, вилять и подлаживаться не умел, заискивать у солдат ему было противно, а потому этот период жизни полка, от марта и до декабря 1917 года, как и для очень многих старых кадровых офицеров, для него был очень тяжел.

То, что через 28 лет, еще при жизни некоторых из этих офицеров, сыновья тех солдат, которых им приходилось успокаивать, уговаривать и упрашивать, возьмут Берлин, никому в голову прийти не могло. Человека, который вздумал бы это предсказать, сочли бы за сумасшедшего. То, что тогда творилось кругом, было мрачно, безнадежно и беспросветно. Ясно было одно, что бесчисленные кровавые жертвы принесены даром, что война проиграна, что армия разлагается, что в тылу в России бушует революция, что немцы сильнее, чем когда-либо, и что чем это все кончится, одному Богу известно, вернее всего, полной победой Германии и разделом России.

И все-таки, несмотря на общий распад и развал, наши два полка, Преображенский и наш, продолжали быть боеспособными.

В начале июня походным порядком нас двинули в Галицию, а 18 июня наша 1-я бригада приняла участие в знаменитом «наступлении Керенского». Из наступления получилось то, что должно было получиться. «Революционная дисциплина» наглядно показала, чего она стоит. Нельзя было два месяца разлагать уже уставшие войска, а потом, как всегда, без надлежащей подготовки посылать их прорывать укрепленные позиции.

Достигнутый в первые два дня некоторый успех, о котором поспешили протрубить газеты, вскоре превратился в жесточайшее поражение. То, что случилось у Калуша, было одной из самых печальных и позорных страниц русской военной истории. Когда-то непобедимое российское воинство, кидая оружие и убивая офицеров, дикими толпами катилось назад, сметая и увлекая все на своем пути. Боеспособная русская армия перестала существовать. Разложился даже гвардейский корпус. Из него остался только маленький островок: Петровская бригада, полки Преображенский и Семеновский. В беспрерывных арьергардных боях от 19 июня и до 1 июля на пути к Тарнополю[41]и реке Збручу, как отдал в приказе по армии Верховный главнокомандующий: «Полки Петровской бригады среди общего развала оставались верными долгу и своими действиями обеспечили возможность отхода».

Доблестное поведение наших двух полков в эти дни не осталось неотмеченным и со стороны новой власти. В официальной истории Первой германской войны, изданной в 1923 году, написано, что в эти дни «только гвардейская Петровская бригада упорно удерживала врага, потеряв в этих боях 80 % своего офицерского состава». Нашей бригадой тогда стойко и молчаливо командовал П.Э. Тилло (за что справедливо получил Георгиевский крест), а полком – А.В. Попов.

Начался последний период жизни полка: август – декабрь 1917 года, позиционная война в Галиции на реке Збруче, у Гржималува: Гржималув – Могила – Лука Мала.

На этих же позициях 21 ноября мы справили наш последний полковой праздник. Вот как описывает его наш последний командир А.В. Попов:

«Это было в селе Лука Мала. Как сейчас помню настроение офицеров и свое собственное. Полк был далеко не похож на то, что он представлял собой во время войны. 27 февраля 1917 года солдатский полковой комитет, разные выборы в Учредительное собрание и в армейские, корпусные и прочие комитеты, вмешательство солдат в командование полком и в хозяйственное его управление, выход на работы по укреплению позиций и прочие наряды часто только после „уговаривания“ офицеров и командиров всех степеней. Октябрьский переворот в Петрограде, докатившийся и до нас, и все с ним связанные приказы и распоряжения создали отвратительную атмосферу недоверия солдат к офицерам (до момента пока не свистят пули, не рвутся снаряды) и общую подавленность, предчувствие конца жизни и службы дорогого полка. И все-таки было еще то, что называлось полком. Полковое знамя стояло в штабе полка в моей комнате, жизнь и служба в полку как будто еще продолжалась и наружно многое было по-старому. И нам, офицерам, хотелось верить, что не все еще потеряно, но жизнь на каждом шагу выявляла свою ужасную действительность и временами гасила всякую надежду. В таком настроении мы встретили праздник. Полк стоял в дивизионном резерве. В офицерском собрании, которое пока еще кое-как существовало, собрались все офицеры на обычный для этого дня торжественный обед. Но атмосфера была сгущена. Чувствовалось, что даже между когда-то столь преданными нам солдатами, служителями офицерского собрания, есть если не полные предатели, то доносители на нас солдатскому полковому комитету и просто несочувствующие и критикующие.

Тем не менее я решил, не считаясь с обстоятельствами, произнести такой тост за полк, который соответствовал бы моему и общему настроению. Я начал свою речь словами:

– Наш старый, горячо любимый, увенчанный двухсотлетней славой Петровский корабль – Семеновский полк – терпит бурю. Кругом много подводных камней, о которые он разбивается. Но вера в Бога и в себя должна нас поддержать.

Дальше я развил мысль, что эти же бури и стихии, могущие повлечь за собою гибель корабля, должны придать нам силы для борьбы с ними, раз мы наш корабль любим и хотим его спасти.

Эта трогательная речь честного офицера и страдающего человека была сказана 21 ноября, а через 21 день наш старый Петровский корабль пошел ко дну. 12 декабря двинулось домой, в Петроград, все, что от него осталось, несколько офицеров, человек тридцать солдат и полковое знамя. Командиром этой горсточки был выбран вернейший из верных и храбрейший из храбрых, кристальный человек и верный товарищ Дмитрий Комаров. Знамя довезли до Петрограда и зарыли в надежном месте. По Петровскому воинскому артикулу, та часть, которая утеряет свое знамя, расформировывается и перестает существовать. А те, кто его зарыли, против всякого вероятия и наперекор всем стихиям, таили в душе искорку надежды, что, быть может, при монархии или при республике, имя одного из древнейших и славнейших русских полков из нашей армии не исчезнет.

Но если бы и исчезло? От врагов наше Отечество защищали войска самых разнообразных формаций. И на протяжении тысячи лет все эти воины были воодушевлены одними и теми же чувствами: храбростью, жертвенностью и любовью к Родине.

Если имя Семеновского полка и исчезнет из армии, то из истории русской оно не исчезнет.

Буэнос-Айрес, 5 мая 1945 г.

День взятия Берлина.