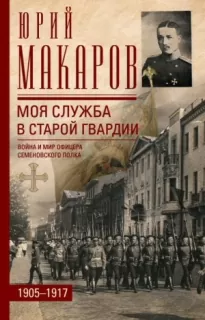

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

Маленькие подвиги

Кто-то из умных людей назвал старую русскую армию «великой молчальницей». Молчала и страдала она сама; молчали и о ней. Для того чтобы выдающийся поступок воина был описан и сохранился бы в потомстве, нужно было по меньшей мере взорваться на пороховом погребе, как Архип Осипов, заколоть 12 вражеских солдат, защищая знамя, как Финляндского полка гренадер Коренной, или завалить своими телами канаву, чтобы через них смогла пройти артиллерия, да и то, кажется, имена этих последних героев, добровольно пошедших на такую страшную смерть, остались неизвестны. По-настоящему не только крупные, но и маленькие подвиги, которые, может быть, и не стоили общеармейского и отечественного признания, безусловно, должны были бы сохраняться в своих полках, вместе с именами тех маленьких героев, которые их совершали. Перед выступлением в поход у нас об этом подумали и впоследствии приступили к сбору документов. Документами для этого должны были послужить донесения ротных командиров и копии представлений к Георгиевским крестам и медалям. Впоследствии все это должно было быть включено в полковую историю. Все это так бы, наверное, и было, но, как сказал пушкинский Пимен, «Бог судил иначе». Почти весь огромный документальный материал, свидетельствовавший о доблести и презрении к опасности русского воинства в Первую германскую войну, сгорел и разметан по ветру в пожарах и вихрях революции. И большие и малые герои той войны по заслугам своим не получили. Кто в этом виноват? Никто не виноват. Причина этому наша история и судьбы нашей Родины.

Вот какой случай должен был бы, по-моему, сохраниться в боевой хронике нашего полка.

Не имея карты и описывая бой, я не могу даже указать стороны света. Названия деревень и многие имена я также забыл… Но это был первый бой, в котором я участвовал, поэтому всю его общую картину и отдельные эпизоды я помню так отчетливо, как будто бы все это происходило вчера.

После двухмесячной стоянки в резерве под Варшавой, сначала в Гарволине, а затем в Гощине, где мы встретили 1915 год, в самых последних числах января нас по железной дороге перевезли под Ломжу.

Развивалась Праснышская операция, и гвардию, как это часто случалось и раньше, и позже, послали заткнуть образовавшуюся на фронте дыру.

Если не ошибаюсь, 1 февраля наш полк пришел в местечко Стависки, уже в непосредственной близости от наступающих немцев. 4 февраля под вечер наш 3-й батальон получил самостоятельную задачу. Отделившись от полка и пройдя версты три по шоссе, когда совсем стемнело, мы вошли в полупустую деревню (названия не помню) и расположились там на ночлег, выставив сторожевое охранение. Весь день была слышна сильная артиллерийская стрельба, а когда село солнце – стихла. Солдаты расположились в пустых домах и сараях, отдыхая поочередно. Мы, офицеры, расположились по возможности в центре и, попив чайку, также по очереди, прилегли на соломе. Спали по последнему разряду, в полной боевой готовности. Ночь прошла спокойно. С рассветом пришло приказание отрядить две роты верст за пять, в деревню Порытые, на помощь отступающим кавказским стрелкам. Ротным командирам следовало явиться к старшему стрелковому начальнику и поступить в его распоряжение. Деревню оборонять до последней крайности и без приказания не уходить.

Назначены были две роты: 10-я Дивова и 12-я моя. В 10-й младшим офицером был Владимир Бойе, у меня Павлик Купреянов. В ротах было по 80 рядов и люди, после двух месяцев резерва, были сытые, отдохнувшие и выученные. Артиллерии у нас не было. При батальоне состоял пулеметный взвод (2 пулемета), но нам их также не дали. На людях было по 200 патронов, и это был весь наш огнестрельный запас.

Как сейчас помню, было холодное, солнечное зимнее утро. Выступили мы справа по отделениям, лихим гвардейским шагом, пошли по отличной широкой польской дороге. Шли, как всегда в походе, если позволяла дорога, в ногу. Без неуместной скромности можно сказать, что две наши роты представляли собой тогда весьма красивое зрелище. Даже сейчас приятно вспомнить, какими молодцами мы тогда имели честь командовать… Хорошо обстрелянные, но отдохнувшие, все унтер-офицеры и многие рядовые георгиевские кавалеры, винтовки на ремне, папахи на затылке, башлычки закинуты на плечи… Шли в сражение так же стройно, как по петербургской улице, но еще лучше, быстрее, размашистее и свободнее… Приятно было бы, если бы на нас тогда посмотрело большое начальство. Но, как всегда, большое начальство было далеко позади…

Не успели мы пройти с полчаса, как нам стали попадаться навстречу сначала поодиночке, а потом кучками, человек по пять, по десять, те самые стрелки, на поддержку которых мы не шли, а летели… Вид у них был вовсе не военный… не шли, а брели. Вез винтовок, хлястики расстегнуты, не в шинелях, а в балахонах. Папахи нахлобучены на уши. Раненые брели, опираясь на палки, но здоровых было много больше. Смотрели они на нас тупо, а некоторые явно недоброжелательно. Одной такой кучке мой фланговый унтер-офицер, проходя, кинул:

– Что, отвоевали уже, что ли, сражатели?!

– Эка, жеребцы, – послышался злобный голос, – как пять дней жрать да спать не дадут, так поговорите… так вашу растак!..

Когда стали попадаться толпы уже человек по двадцать, пришло мне в голову, что по уставу отступающие в беспорядке войска полагается задерживать, приводить в порядок и снова вести на неприятеля.

Высказал я свои мысли Павлику Купреянову, но сочувствия от него не получил. А спрошенный на этот предмет фельдфебель Ситников высказался еще определеннее:

– Да на что они нам, вашесродие, такие-то нужны? Их перво-наперво кормить надо, да чтоб отоспались, да в строй поставить на недельку, тогда из них толк выйдет… Пущай себе идут, их уж там в тылу в порядок приводить будут!

Еще минут через двадцать пришли в Порытые. Большая и богатая деревня с водяной мельницей, наполовину уже пустая. Кое-где в домах еще копошатся жители.

На площади встретил нас 4-го Кавказского стрелкового полка капитан Таралло, большой молодчина, старался держаться бодро, но видно сразу, что вконец измучен. Мы с Дивовым ему отрапортовали.

– Это что, гвардия? Оно и видно! Слава богу, что вы пришли… Мы семь дней шли с боями. Последние дни не спали и не ели. У меня два батальона, а всего наберется человек пятьдесят и один прапорщик… Немцы придут вот из этого леса. Может быть, через час, может быть, и раньше… Справа у нас туркестанские стрелки, но им меньше досталось, чем нам, и они более или менее в порядке… Мы самый левый фланг отряда, так что слева, насколько я знаю, никого нет. Вы уж тут распоряжайтесь, а я еле на ногах стою… Пойду вот в эту избу и подремлю хоть полчаса… Если понадобится – разбудите.

Мы его успокоили, угостили галетами и коньяком и отправили спать, а сами стали распоряжаться. На моем участке Таралло больше не показывался, и я его больше не видал. Но часа через два, когда началось настоящее [сражение], он снова появился на более жарком Дивовском участке, где сидели и его стрелки, и отлично там действовал. Потом мы узнали, что за эти бои он получил Георгия, а через несколько дней после получения был убит.

Деревня Порытые расположена на пологом скате невысокого холма, вдающегося в поле мысом. Весь этот мыс опоясывает ручей, в это время замерзший, на котором стоит мельница. Параллельно ручью, поверху холма, идет широкая дорога с канавами по бокам и с парапетом из полуаршинных валунов. За ручьем во все стороны расстилается широкое поле. За полем, шагах в 1000, на горизонте лес. В поле впереди мельницы, почти на половине дороги; до леса кладбище с каменной оградой. Позиция была прекрасная, и, если бы дали нам полубатарею да штук пять пулеметов, мы бы с двумя ротами отсиделись бы на ней хоть от бригады.

Первым делом мы с Дивовым поделили боевые участки. Я взял себе левый с мельницей, по фронту шагов триста, а он правый. К нему же влились оставшиеся стрелки. Как уже сказал нам Таралло, справа от Дивова заняли позиции уцелевшие стрелки под командой генерала Бендерова (болгарина на русской службе). Ему же подчинялись и мы. Слева от моего участка, насколько нам было известно, не было никого. Чтобы обезопасить себя от сюрпризов с этого фланга, мы с Дивовым решили выслать на 1/2 версты влево офицерский дозор. С дозором пошел Бойе.

Когда придут немцы, мы не знали, поэтому каждая минута была дорога. Мы с Купреяновым расположили наши войска таким образом: перед мельницей вдоль ручья – 1-й взвод под его командой; шагов на сто позади и справа, с возвышением над ними сажени на две, так что могли палить им через головы, вдоль дороги за камнями расположились 2-й и 3-й взводы. С ними засел в траншею и я. Сзади еще выше нас, у самой деревни, расположился 4-й взвод с фельдфебелем Ситниковым. Этот взвод был как бы в резерве, но мог палить, и палил через головы, и наши, и Павлика. Таким образом, хоть и без артиллерии и без пулеметов, была нами сооружена трехъярусная оборона, для наступающего по открытому полю противника вещь весьма неприятная.

Беспокоило нас с Павликом торчавшее почти посередине поля, то есть между нами и лесом, кладбище. Стены у него были крепкие, каменные. Разрушить нам его было невозможно, а оборонять немыслимо, слишком оно уже было выдвинуто вперед. А так, как оно стояло, мы знали, что немцы за его стенами будут накапливаться. Но делать было нечего… Послали на кладбище отделение в 10 человек с приказанием, во-первых, измерить все расстояния, а затем расположиться за оградой, а когда немцы покажутся, открыть по ним самый свирепый огонь, по 10 патронов с человека, после чего тикать назад. Кроме неприятной неожиданности противнику, это должно было дать нам знать, что пора кончать работы и занимать места.

А работы было очень много. За исключением придорожной канавы, где устроились мои два взвода и которые тоже нужно было расширять и углублять, остальные два окопа нужно было рыть заново. В военном училище мы, юнкера, сами рыли стрелковые окопы малыми лопатами. В полку на занятиях сколько раз я видел, как их рыли солдаты… И всегда это дело продвигалось очень медленно. За два часа, бывало, выроют такой окопчик, что просто смотреть не на что. В этот раз был февраль месяц. Земля промерзла и была твердая как камень. Но тут каждый работал для себя, уже не за совесть, а за страх…

Меньше чем через час были готовы такие окопы, что в них можно было и лежать, и сидеть. Натащили в них соломы, а бруствера маскировали. Единственное, что меня беспокоило, – это небольшой сенной сарайчик, шагах в пяти за окопом резерва. По всем правилам его следовало бы разрушить, но на это у нас положительно не было времени, а располагать окоп иначе не хотелось. Тогда у людей не было бы такого отличного обстрела, а при нашем беспулеметном состоянии каждая винтовка была на счету.

Только что начали маскировку окопов, как видим – из леса через поле, держа направление на нас, во весь опор, сыпят три всадника. За ними из леса выстрелы. Влетели в деревню. Передний соскочил.

– Где здесь старший офицер?

Показали на меня. Подбежал, щелкнул шпорами и лихо отрапортовал:

– Разъезд 19-го гусарского Иркутского полка. Младший унтер-офицер Сидоренко.