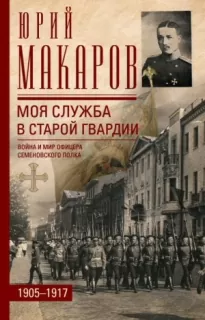

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

Моя мать, Надежда Афанасьевна, была моложе сестры Веры на три года. В противоположность сестрам и братьям, никаких способностей к наукам у нее не было. Даже нехитрая институтская премудрость того времени оказалась ей не по силам, и ее взяли домой до окончания курса. И, несмотря на все это, из всех сестер она сделала самую удачную партию. В 1865 году, когда она вышла замуж, мать была 20-летняя, очень миловидная, очень скромная и очень свежая провинциальная барышня, в белом кисейном платье танцевавшая на вечерах в Даниловском дворянском клубе. И все же «кисейной барышней» она отнюдь не была. Когда были освобождены крестьяне, ей минуло уже 16 лет. В бедном помещичьем доме, при старых родителях, ей нередко приходилось выполнять самые разнообразные работы. Кроме шитья, кухни и домашнего хозяйства, она знала, как мыть пол, как выдоить корову, и умела запрячь в телегу лошадь. В июньскую и июльскую страду она брала серп или грабли и шла работать в поле. В праздники она ходила с девками по ягоды и по грибы, хохотала с ними, качалась на качелях и пела с ними песни.

При таком воспитании мужик не был для нее неким мифическим существом, наделенным всевозможными добродетелями, а, наоборот, очень реальной величиной. Жизнь и потребности его она знала в совершенстве. Если бы ей тогда сказали, что она занимается «опрощением» или «хождением в народ», она, надо думать, первым делом не поняла бы, что это значит, а если бы ей растолковали, очень бы удивилась. Все же, если бы ее спросили, что она думает о равенстве людей, она бы ответила, что все люди равны только перед Богом. А на земле существуют дворяне-помещики и крестьяне. Крестьяне дворян обязаны почитать, уважать и слушаться. Дворяне же должны им помогать, учить их уму-разуму и о них заботиться. Так, между прочим, и Бог велел. Все же о крепостном праве она не жалела и считала его большой несправедливостью.

Когда мать и отец в первый раз встретились, он был отставной штабс-капитан Измайловского полка и ему было 26 лет. Он только что очень либерально разделился со своими крестьянами, причем на его долю пришлось до 2000 десятин земли в четырех губерниях: Костромской, Ярославской, Владимирской и Вологодской. Земли было много, но стоила она сравнительно недорого. По внешности отец был тогда молодой человек с барскими манерами, с бородкой на две стороны, по тогдашней моде, с волосами почти до плеч и с не по годам серьезными взглядами на жизнь и на свои обязанности человека и гражданина. За год до женитьбы он был единогласно выбран в мировые судьи.

Хотя мои родители прожили вместе 26 лет очень счастливо и прижили шесть человек детей, трудно было найти людей менее похожих и по воспитанию, и по характеру. Отец был умный и хорошо образованный человек, был отлично воспитан, в жизнь свою никогда не повысил голоса, а в обращении с людьми был сдержан и суховат. Все поголовно его уважали, но не все любили, а некоторые считали «гордецом». Мать была вовсе не умна, хотя я не помню, чтобы она когда-нибудь сказала глупость. Ум ей заменял здравый смысл. Была совершенно необразованна и из книг читала только Евангелие и Псалтырь, причем большинство псалмов знала наизусть. Характера была живого и вспыльчивого. Когда сердилась, могла выбранить грубо, по-деревенски. По натуре была человек открытый и прямой и подруг и приятельниц, из самых разнообразных кругов, насчитывала десятками. Отец был почти атеист. Мать не пропускала ни одного поста, никогда никаких сомнений не имела и верила, как простая деревенская баба. Отец заказывал себе платье в Петербурге. Матери было совершенно все равно, что на ней было надето. Под конец жизни юбки и кофты ей шила Матрена Милантьевна, модистка из Лобанова. Помню, раз в детстве мне подарили игрушечный кнутик. Отец нахмурился и сказал, что кнут, орудие страдания, не есть подходящая игрушка для детей. О телесных наказаниях он говорил с ужасом и с возмущением. Мать считала, что если мужика, который пьянствует и колотит свою беременную жену, «поучат» в волостном правлении, то «ничего дурного, кроме хорошего» от этого не произойдет.

Отец запрещал говорить слово «мужик», а требовал, чтобы говорили «крестьянин». Когда крестьяне приходили к нему по делам или за советом, он принимал их у себя в кабинете, давал руку, сажал и говорил им «вы». При встрече с ними в поле он первый снимал шляпу. Не любил, чтобы его называли «барин». Нужно было говорить: «Владимир Егорович». Мать мужикам и бабам давала руку, но не для пожатья, это она сочла бы великой дерзостью, а для поцелуя. Всем говорила «ты», считая, в свою очередь, вполне естественным, чтобы и ей говорили «ты», «барыня», или «Надежда Афанасьевна», безразлично. Посетителей она принимала не в гостиной, а в верхней кухне, где разогревались кушанья и ставились самовары, причем посетитель или посетительница стояли, а мать сидела. На улице она требовала, чтобы бабы ей кланялись, а мужики ломали шапки, а кто этого не исполнял, тем она делала замечания.

Мы, дети, когда выросли, позволяли себе иногда подсмеиваться над таким «ярославским феодализмом», но мать ничего в этом смешного не находила. Зато эта же самая феодалка и крепостница, которая всю округу лечила даром своими домашними средствами (в столовой в угловом огромном киоте, под семейным образом Костромской Федоровской Божьей Матери, у нее была целая аптека, – могла промывать запущенные грязные раны на грязных мужичьих ногах или лечить от поноса их шелудивых ребят) и ни в какую специальную заслугу себе этого не ставила. И могла она также в этой самой верхней кухне посадить какую-нибудь бабу постарше к столу, попить с ней чайку, поохать над ее малыми горестями и поплакать над большими.

Я бы не поручился за то, что, сидя в кабинете у отца, посетители его всегда понимали. Но что те, кто стояли и сидели в верхней кухне, понимали друг друга в совершенстве, в этом не может быть ни малейшего сомнения. За исключением одного трехлетия в уездных предводителях дворянства, всю вторую половину своей жизни отец провел на земской службе, сначала в Любиме, а потом в Ярославле. Убежденнейший либерал-шестидесятник и земский деятель, он увлекался проведением дорог, занимался статистикой, строил школы и больницы. Отличная Ярославская губернская больница, построенная в березовом парке на самом берегу Волги, – всецело детище отца. В главном зале больницы до самой революции висел его довольно похожий портрет масляными красками.

В 1891 году, в разгар реакции царствования Александра III, после многих разногласий, отец раз крупно поговорил с глупым губернатором, генералом с немецкой фамилией. Когда отец вернулся домой, у него сделался первый припадок грудной жабы. Через месяц припадок повторился. Мать решила везти его в Москву на прием к знаменитому Захарьину. Накануне назначенного дня приема за утренним кофе отец умер. Ему было тогда всего 52 года.

Когда гроб его привезли из Москвы, от нашей станции и до нашего прихода Иоанна Богослова, где его похоронили, то есть 17 верст, крестьяне всю дорогу несли его на плечах. Одна деревня сменяла другую. Похоронами распоряжались становой пристав и два урядника.

В 1918 году, когда революция смела с лица Русской земли всех исправников, становых приставов и урядников и когда в русской деревне каждый мог совершенно безнаказанно проделывать все, что бы он ни пожелал, включая поджог, грабеж и убийство, когда во всей нашей округе не осталось ни одной помещичьей усадьбы, все было сожжено, мать, 73-летняя старуха, полуживая от болезней и огорчений, еще дышала в Соболеве, которое на удивление всем продолжало стоять на своем месте. Регулярные приемы она тогда уже прекратила, а только лежала и молилась Богу. И вот как-то раз в сумерках к ней явились две старухи и под строгим секретом поведали ей, что ближайшие мужики порешили ей сказать, сами прийти они опасались, что покуда она, «старая Макариха», жива, бояться ей нечего. В доме ничего не тронут и другим не дадут. Коли, мол, наедут «комиссары» из Любима, тогда уж, конечно, делать нечего, а сами ни-ни, пальцем ничего не тронут…

Мать поблагодарила и заплакала. И старухи с ней поплакали. Через месяц она умерла. Гроб ее тоже несли на плечах до церкви. А через две недели после ее смерти вся усадьба, где жили тогда три женщины и трое маленьких детей, сгорела дотла. Есть полное основание думать, что сожгли все-таки не свои, а «чужие».

В описываемое время, весной 1905 года, мать была еще бодрая 60-летняя женщина, ходила в платке и в кофтах; «приемы» и лечение шли на полный ход. Она сама отправила меня в круговую поездку по дядям и теткам, а когда я вернулся, снабдила меня некоторыми отцовскими вещами, велела отслужить на его могиле панихиду, взяла обещание писать не реже одного раза в месяц и со слезами и молитвой, наконец, отпустила меня на службу в Петербург.