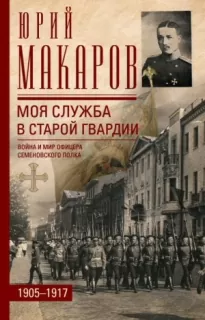

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

* * *

Кажется, еще со времен императора Николая I вся русская армия меняла зимние квартиры на летние, то есть выходила в лагеря, 1 мая. С этого же дня полагалось и надевать летнюю форму, офицерам белые кителя, а солдатам белые гимнастерки. На офицерские фуражки и на солдатские бескозырки надевались белые чехлы. Так как черная фуражка с надетым белым чехлом выглядела довольно некрасиво, офицеры заказывали себе особенные, летние фуражки, легкие, где верх в виде чехла был уже приделан. Такая летняя фуражка стоила два рубля, и чехлы на ней можно было менять.

1 мая – праздник весны. В центральной России и на юге в этот день всегда тепло. В городе же Санкт-Петербурге и его окрестностях этот день нередко ознаменовывался холодным дождем, пронзительным ветром и такой погодкой, когда, как говорится, хороший хозяин собаку на двор не выгонит. И, несмотря на это, что бы там на небе ни происходило, хотя бы снег валил, что иногда и случалось, войска Петербургского гарнизона в этот день, 1 мая, неукоснительно шлепали по грязи 25 верст через Лигово в Красное Село, одетые во все белое. Граждане одеваются по погоде. Войска по уставу.

Железная дорога от Красного и до Дудергофа проходила по низине и шла параллельно главному лагерю, который был расположен на возвышенности, приблизительно в километре расстояния. В одну линию были вытянуты 1-я и 2-я гвардейские пехотные дивизии, вперемежку с их артиллерией, 1-й и 2-й бригадой. На самом правом фланге стояли преображенцы, затем 1-я батарея 1-й артиллерийской бригады, левее их семеновцы, затем опять артиллерия, за нею измайловцы и егеря, а затем дальше 2-я дивизия, московцы, лейб-гренадеры, павловцы и финляндцы. Левее финляндцев помещались бараки Пажеского корпуса. Участок нашего Семеновского полка был расположен на самом высоком месте, если смотреть от станции Красное Село влево от Царскосельского шоссе.

Тут же в расположении нашего полка, шагах в двухстах от передней линейки, стояла деревянная дивизионная церковь. На площади перед Красносельской станцией всегда торчало десятка полтора потрепанных извозчиков с дребезжащими пролетками такого сорта, для которых в столице места уже нет. Обслуживали они главным образом офицеров 1-й дивизии, так как офицерам 2-й удобнее было сходить на «военной платформе», полустанке, расположенном между Красным Селом и Дудергофом.

У каждого полка были свои любимые извозчики. У нас был рыжий Фома, который, если выходили наши, с другими уже не ездил. У рыжего Фомы была тоже рыжая, тощая, но довольно резвая лошаденка, которая со станции в лагерь, все время в гору, с двумя, а иногда и тремя седоками, трусила, бывало, минут двадцать, и все это за почтенную сумму в два двугривенных. Зато по субботам, к 12-часовому поезду в Петербург, та же лошаденка, со стоящим и размахивающим кнутом Фомой, спархивала с горы вниз на станцию в рекордное время. И вся эта картина, как в воскресенье вечером офицеры, трух-трух, поднимаются на службу в лагери и как они же через неделю весело летят с горы на станцию, в предвкушении свидания с близкими сердцу, очень походила на впоследствии известную кинематографическую картину Уолта Диснея, изображающую, как Микки-Маус идет на работу и как он с нее возвращается.

Лагерь стоял в березовой роще и издали, да и вблизи, был очень красив. Перед ним, от преображенцев и до финляндцев, версты на две, тянулась широкая, шагов в двадцать, утрамбованная и обильно посыпанная песком дорога, носившая название «передней линейки». Содержалась она в безупречной чистоте, и бросить на нее бумажку или окурок было проступком. Отношение к этому месту было приблизительно такое же, как у моряков к «шканцам» на военном корабле. Ездить по ней в экипаже было, разумеется, строжайше запрещено. Верхом же проезжать по всей ее длине имели право только царь, очень высокое начальство и дежурный по войскам лагерного сбора, то есть лица, которым по уставу вызывался полковой караул.

Посередине каждого полка, немного отступя вглубь, позади передней линейки, находилась также обильно посыпанная песком площадка, а на ней стояли две палатки. В одной помещался полковой караул, а в другой дежурный, или помощник дежурного по полку. Между этими палатками, на особой стойке, одетое в клеенчатый чехол, полулежало полковое знамя. Около знамени всегда стоял часовой. На передней же линейке, на флангах каждого полка, под деревянными «грибами», имевшими назначение защищать от солнца, дождя и непогоды, стояли дневальные при тесаках. От сильного косого дождя грибы эти, конечно, не защищали, и, когда такой дождь начинался, дежурный по полку приказывал: «Надевать шинеля в рукава». Начиналось обыкновенно с правого фланга. Преображенские дневальные начинали орать: «Преображенского полка дежурным дневальным надеть шинеля в рукава!» Наш дежурный повторял приказание, и та же музыка начиналась у нас. От нас перекатывалась в артиллерию, потом к измайловцам, потом к егерям и так дальше по всей линии. Никому не хотелось одеваться первому и все равнялись на соседа справа. И случалось иногда так, что покуда докатится приказание с правого фланга на левый, от преображенцев до финляндцев, капризный ингерманландский дождь возьмет да и перестанет лить. На эти случаи самое практичное было бы для дежурных и дневальных завести клеенчатые плащи, но до этой реформы у нас тогда еще не додумались.

Сразу же за передней линейкой начинались квадраты солдатских палаток. Палатки по традиции были белого цвета («наши матки – белые палатки») и представляли собой довольно комфортабельное жилище. Четырехугольник шагов по шести с каждой стороны был обнесен земляным валом, снаружи обложенным дерном. Внутри по трем сторонам земляные нары, устланные досками. На полу также доски. Посередине толстый шест, поддерживающий верх палатки. Он настолько высок, что около него даже такие крупные люди, как у нас, могли стоять во весь рост. Кругом шеста стойка для винтовок. Население каждой палатки 10–12 человек. Из-за всяких командировок в лагеря полк выходил обыкновенно, имея в каждой роте не больше 70–80 человек, а потому и палаток на роту редко бывало больше восьми. Внутренность палаток содержалась в большой чистоте. Воздух в них был чист, по возможности. При густоте населения в ночное время спасали открытые полы и благодатный ветерок.

Сразу же за солдатскими палатками располагались помещения фельдфебелей. В некоторых ротах это были тоже палатки, но оборудованные более комфортабельно. У хозяйственных ротных командиров фельдфебельские помещения были балаганчики из досок, с кроватью, столом и двумя стульями. Такие же балаганчики рядом служили канцелярией. В них помещались ротные писари. В некотором отдалении от фельдфебелей, уже в березовой роще, были устроены солдатские души и находились малые удобства. Эти последние содержались в такой безупречной чистоте, что присутствие их не ощущалось и не обонялось даже при ветре. Самое большое – это изредка дохнет дезинфекцией. Большие удобства помещались далеко позади, в самом конце лагеря, за конюшнями.

Тыл палаточного расположения – березовая роща, изрезанная дорожками, усыпанными песком, шла в глубину еще шагов на полтораста и упиралась в широкую шоссейную дорогу, которая шла параллельно передней линейке и резала главный лагерь по всей его длине. По другую сторону этой дороги тянулась линия офицерских бараков. В каждом полку бараки были разного типа. У преображенцев и измайловцев в русском стиле, с гребешками и с петушками, у первых – выкрашенные в темно-красную краску, у вторых в белую. В том же стиле выдержаны были и их лагерные собрания. Наши офицерские бараки никакого стиля не имели и, в противоположность нашему отличному лагерному собранию, были вовсе не презентабельны. Каждый барак представлял собой маленький деревянный домик с террасой.

Домики делились на две половины, и из каждой половины дверь выходила на террасу. Так как один офицерский барак полагался на роту, то одна его половина предназначалась ротному командиру, другая – двум младшим офицерам. У ротного было три комнаты: кабинет, спальня и маленькая каютка для денщика. У младших офицеров по комнате и такая же каютка для двух денщиков. Кроме парадного входа, через террасу, на каждой половине было еще и черное крыльцо. Им, главным образом, и пользовались все обитатели барака, чины офицерские и нижние. Впрочем, никогда не случалось, чтобы наши офицерские бараки были населены, как им это полагалось. Офицеры постарше через два лета в третье имели чуть что не законные права на трехмесячный отпуск. Были полковники и капитаны, которые умудрялись получать отпуск каждое второе лето. Все они на летний сезон разъезжались по своим имениям или по заграницам, так как отпуска в полку давались легко. Во время лагерного сбора в ротах зачастую оставалось по одному офицеру, и при таких условиях жаловаться на тесноту в бараках нам не приходилось. Мебель в бараках была собственная офицерская. Свозили туда обыкновенно все то, что уже не годилось на городских квартирах. Кровати у всех были городские и обыкновенно с пружинными матрацами. Почти всюду в бараках имелись письменные столы, диваны и мягкие кресла. Попадались бараки с кушетками, зеркальными шкафами и даже с коврами. Вообще суворовского спартанства там, нужно сознаться, не наблюдалось. Каждый старался устроиться поудобнее.

Бараки батальонных командиров, так называемые «полковничьи», были еще больше и еще удобнее и помещались в саду, напротив собрания. Барак командира полка был деревянный домик в несколько комнат. Это была уже настоящая «дача», со всеми возможными удобствами. На содержание и ремонт офицерских бараков казна, по обыкновению, ничего не отпускала. Накопленный из офицерских вычетов, в мое время, кажется, по рублю в месяц, существовал «барачный» капитал. Из него и брались деньги на всякие покраски и починки.

За офицерскими бараками первой линии шла дорожка, а за ней, на некотором расстоянии, были построены огромные и солидные, на кирпичных столбах навесы, каждый вместимостью на 500 человек. Это были батальонные столовые и кухни. Каждый четырехугольник навеса делился на четыре части, по числу рот в батальоне, а посредине кухни с котлами. Около каждой кухни во время обеда и ужина работал свой кашевар, в белом фартуке и белом колпаке. Каждая из четырех рот располагалась в своем углу, и все столы были покрыты толстым слоем белой лаковой краски. Мыли их часто горячей водой с мылом, а после каждого обеда и ужина протирали мокрой тряпкой, таким образом, содержались они в самой идеальной чистоте. Столовых в полку было четыре, по одной на каждый батальон. Кроме своего прямого назначения, эти навесы-столовые служили и другим целям. В ненастную погоду под руководством офицеров и унтер-офицеров там производились занятия, «словесность», то есть понятие об уставах, сборка-разборка винтовки и «грамотность». Спору нет, что до революции в России было много неграмотных, все же из поступавших осенью в роту 50–60 человек, совершенно неграмотных выходило не больше 10–15. Зато так называемых малограмотных, которые могли читать только по печатному, с превеликой медленностью и «пальчиком водя», а когда пускались писать, то выводили чудовищные загогулины – таких было подавляющее большинство. По успешности их всех делили на группы и при первой возможности сажали их за буквари.