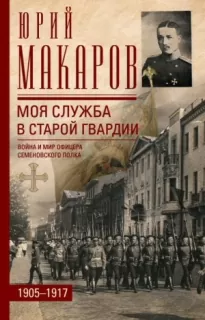

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

Как общее правило, писать любили больше, чем читать. Это было занятие много занимательнее.

Для экономии, а главное для удобства, в лагерях чины надевали высокие сапоги только на строевые занятия и в наряды, а все остальное время разгуливали в опорках[7]. Полагаю, что военным объяснять, что такое опорки, излишне. Ходить без фуражки или без пояса не позволялось, но при фуражке, при поясе, с застегнутым воротом и с ногами в опорках, вне службы, в лагерях солдат считался одетым по форме. В таком виде он мог предстать даже перед ротным командиром. В опорках строем роты ходили на обед и на ужин, причем по старой гвардейской традиции в четырех шагах перед ротой шел флейтист, игравший на дудочке.

Должен, впрочем, оговориться, что обо всех этих лагерных порядках я узнал на месяц позже, когда явился в полк на службу. Нас, свежевыпущенных офицеров, в первый год в лагерь с собой не взяли, и сразу же по представлении начальству и по зачислении в списки отпустили в отпуск, так называемый «28-дневный». Этот традиционный, полагавшийся всем молодым офицерам после производства отпуск давался, конечно, не для отдыха. В счастливом 19-летнем возрасте, чтобы отдохнуть, вполне достаточно проспать без просыпу часов десять. Попечительное начальство установило его с целью дать папашам и мамашам возможность вдоволь насладиться лицезрением своего отпрыска в офицерской форме, а самим отпрыскам покрасоваться вообще, а перед знакомыми девицами в особенности.

Свой 28-дневный отпуск я целиком провел в Ярославской губернии, где у меня жила мать, старший брат, председатель Любимской земской управы, двое дядей и одна тетка. Всех их нужно было навестить, иначе была бы горькая обида. Главная часть отпуска отводилась городу Любиму (3000 жителей) и сельцу Соболеву, имению моего деда и отца, а потом и старшего брата. Как в Любиме, так и в Соболеве, матерью был составлен список, к кому нужно было отправиться с визитом. Около Соболева было три деревни, Демково, Лобаново и Стряпово, где жили главным образом дети и внуки крепостных моего деда. Все обитатели этих деревень нас, конечно, знали. И мы их знали, но большинство были просто «соседи». С ними раскланивались, здоровались, спрашивали друг друга о делах, о здоровье, но «домами» знакомы не были. Ни они к нам, ни мы к ним в гости не ходили. Все же в каждой деревне были две-три семьи, которые были связаны с соболевским домом специальными узами. За рекой, в Лобанове, жила бывшая нянька моего брата, Матрена Милантьевна, по-настоящему, надо думать, «Мелентьевна», но все звали ее «Милантьев-на». В нашем доме она научилась шить. Мать помогла ей купить швейную машину, и через несколько лет она сделалась самой модной портнихой во всей округе. В деревне Демкове жила Авдотья Ивановна, когда-то кормилица моей сестры. В Стряпове проживала Анна Васильевна. Она была дочка бабушкиной горничной и жила с сыном, Иваном Петровичем, который был мужик хозяйственный и держал лавку, где можно было купить и топор, и хомут, и на две копейки мучных леденцов в бумаге. Он ко мне всегда благоволил, и первый мой топор, маленький, с лакированным топорищем, когда мне было 9 лет, я получил в подарок именно от него. Во все эти дома и в кое-какие другие мне надлежало явиться с визитом и, конечно, с дарами. Дары были традиционные, из года в год одни и те же: фунт чаю, фирмы Высоцкого, с кораблем, цена два рубля.

Кроме этих почтенных людей, знавших меня мальчишкой и называвших меня по имени и на «ты», были у меня в деревне и сверстники, товарищи игр и всяких экскурсий по лесам, из них главный Васька Шабаршов. Когда раз вечером мы с ним ехали в телеге между двух стен высокой, желтой ржи и везли бидоны молока на сыроварню, и он раскрыл мне великую тайну зарождения человеческой жизни. С ним мы водили большую дружбу и подрались, кажется, всего один раз за все долголетнее знакомство.

Когда я до того приезжал на лето в деревню кадетом и юнкером, моя форма наших старинных отношений не меняла. Теперь же, при первом свидании, уже почувствовалась некоторая натянутость. Были даже сделаны попытки называть меня на «вы». После первой тяги, на которую мы во второй же вечер отправились, всякая напряженность исчезла.

Хотя Соболево лежало в 13 верстах от славного города Любима и в 17 верстах от железной дороги, сторона наша, как я уже и писал, была вовсе не глухая. Неважная земля и суровый северный климат делали то, что земледелие у крестьян было не единственное занятие. Землю пахали только для своих скромных надобностей. Остальное давали лес, коровы и отхожие промыслы. Хотя от нас до Москвы было ближе, но почему-то вся наша округа тяготела к Северной столице. В каждой деревне насчитывалось по несколько «питерщиков», которые тянули за собой свою родню. Раз в год из столицы они приезжали на побывку на родину, непременно в пиджаках, а со станции брали тройку с колокольчиками и с бубенцами. Под старость, сколотив деньжонки правдами и неправдами, чаще неправдами, они возвращались в свою деревню, строили себе дома с тесовыми крышами и ставили на окна горшки с цветами. Помню, в одном таком доме цветочные горшки были круглые, белые фаянсовые и с ручкой. Надо думать, что питерщик-хозяин знал их истинное назначение, но односельчане не знали, и эти предметы очень украшали парадную комнату.

При таком градусе цивилизации «дикой» нашу сторону никак нельзя было назвать, и это несмотря на то, что знаменитое Пошехонье, тоже уездный город Ярославской губернии, лежало сравнительно недалеко от нас. Хоть и не очень бойко, почти вся наша молодежь умела читать и писать. Одна школа была в трех верстах, в селе Иване-Богослове. Другая была в двух верстах у Троицы. Девицы наши все были отъявленные модницы. У каждой было непременно городское платье, а у многих и не одно. Главная модистка Матрена Милантьевна из Лобанова получала модные журналы даже не из Ярославля, а прямо из Москвы.

В мое время у нас в моде цвета были яркие, кумачовый красный, канареечный желтый и купоросовый зеленый. Дома и в поле девицы одевались как попало. Когда же шли в гости в соседние деревни, то отправлялись босиком, а на головах несли огромные узлы, с ботинками и с туалетами.

В течение вечера то одна, то другая девица вдруг исчезала и через несколько минут появлялась снова, но уже в новом платье. И так несколько раз за вечер. Так они и назывались: «невеста на две перемены» или «на три перемены». Сопровождавшие девиц молодые люди шли также босиком. За спиной на палке несли пиджаки и сапоги, с надетыми на них калошами. В руках держали зонтики. И это совершенно независимо от погоды. Кто-нибудь из них прилежно наяривал на гармошке. Если в это время ударял дождь, гармошку спешно прятали, а девицы белые нижние юбки, кроме, конечно, самой последней, накидывали себе на голову.

Вальс танцевать еще не умели, а танцевали польки и кадрили под гармошку и под пенье. Особенно ловко, с притоптыванием и с вывертом, выходила кадриль под пушкинское: «Прибежали в избу дети, второпях зовут отца: тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». Очень нравился звонкий, четкий размер стиха, под который так ловко танцевать. И то, что мрачные слова «и в распухнувшее тело раки черные впились» не совсем соответствовали залихватскому мотиву, никого не смущало.

Александр Сергеевич был твердо уверен, что «слух о нем пройдет по всей Руси великой», но все-таки вряд ли он мог предполагать, что одни из самых страшных его стихов будут распевать на мотив ухарской кадрили.

В свободное от прогулок, охоты и визитов время я сидел дома с матерью. Мать моя происходила из старой дворянской семьи Ушаковых. По преданию, записанному в российском гербовнике, ушаковский род ведет свое начало от касожского богатыря Редеди[8], который единоборствовал с князем Мстиславом Удалым и был им убит. Насколько это правда, судить не берусь, но от «богатырского» происхождения у Ушаковых, которых я знал, кое-что сохранилось. Хотя и небольшого роста, все они были люди широкие, здоровые и крепкие. Что род этот очень древний, можно судить по тому, что двое Ушаковых подписались в 1613 году под избранием на царство Михаила Романова, а в акте этом принимали участие тогда только представители самых старых дворянских семей. Знаю, что все дворяне Ушаковы принадлежат, собственно, к одной семье, но какое в точности отношение линия моего деда с материнской стороны имеет к известному Андрею Ивановичу Ушакову, денщику Петра Великого, и к знаменитому адмиралу, мне, к сожалению, неизвестно.

Наша ярославская линия Ушаковых была бедная и довольно захудалая. С незапамятных времен все мальчики служили в малых чинах в военной и морской службе. Девочки, тут же на месте, выходили замуж за мелких помещиков, отставных капитанов и секунд-майоров. Мой дед, Афанасий Петрович Ушаков, в молодости прошел Наполеоновские войны, вышел в отставку полковником и, как тогда водилось, поселился в своей деревне Чистополье Даниловского уезда. Имение было маленькое, всего 50 душ крестьян, а семья большая, девять человек детей. Из всех этих детей самая необычайная судьба выпала на долю тетки Веры и дяди Якова: Вера блестяще окончила один из петербургских женских институтов и была приглашена в богатую и знатную семью Мусиных-Пушкиных в смешанном качестве компаньонки и бедной родственницы. Пушкины взяли ее с собой на год в Париж. Там она встретилась с молодым чиновником министерства колоний Гастоном Дюлораном и влюбилась в него, а он в нее. Молодые люди решили пожениться. Написали деду, испрашивая благословения. Тот сначала и слышать не хотел. Для него Наполеон был приблизительно тем же, что для нашего поколения Гитлер, и хотя в то время во Франции уже царствовал его племянник, дед считал, что первый Наполеон или третий, все равно одна шайка. В конце концов его все же удалось уломать и позволение было дано, но непременным условием было поставлено, чтобы француз самолично явился в Чистополье и свадьба состоялась там же, и чтобы венчал их свой сельский поп. Все это так и было исполнено. Через неделю молодые уехали в Париж. Жили они удивительно счастливо. И хотя у них было трое сыновей, Рауль, Альфред и Атанас, в честь деда (мои двоюродные братцы, которых я никогда не видал), как это нередко случается, тетка была гораздо больше жена, чем мать. Гастона своего она обожала. Гастон же отлично пошел по службе и кончил губернатором на Мартинике. Когда он умер уже стариком, тетка пережить его не захотела. Она поехала в Париж, пробралась в ту самую маленькую квартиру, в которой они начинали жизнь, где-то в четвертом этаже на улице Вожирар, улучила минуту, когда на нее никто не смотрел, открыла окно и выбросилась на мостовую. Было ей тогда уже хорошо за пятьдесят.

Дядя Яков, окончив 1-й Кадетский корпус, вышел прапорщиком в Семеновский полк и сразу же поступил в Инженерную академию. Будучи в академии, он пристал к народовольческому движению, был арестован, судим, лишен офицерского звания и посажен в Петропавловскую крепость. Приговор был: с лишением всех прав на два года в каторжные работы. Сравнительная мягкость приговора объясняется тем, что он был очень молод. Ему не было еще и 21 года. Все же в кандалах он прошел по Владимирке[9]и проработал почти полный срок. Постепенно смотритель рудника стал ему делать всякие поблажки, а когда тот вышел на поселение, взял его к себе в дом учителем детей. В возрасте 26 лет он вернулся, и ему было позволено поступить на службу. Дядя Яков кончил жизнь в 72 года членом Государственного совета по выборам от ярославского дворянства.