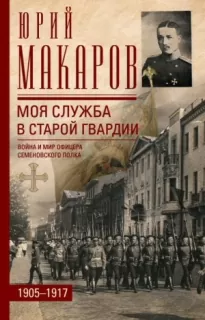

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

Командиры Соваж, Тилло и Попов

Генерал Эттер ушел от нас в конце июля 1915 года. Он оставил полк на отходе, когда все более и более долгими ночными маршами мы старались оторваться от наседавших на нас немцев.

За время беспрерывных отходов с боями, при полном безмолвии нашей артиллерии, полк сильно растрепался. Во многих ротах оставалось по 30, по 40 человек. Ротами командовали прапорщики и фельдфебели. Часто не успевали подбирать раненых. Таким образом совершенно исчезли два отличных офицера – Николай Карцев и Михаил Тумской. Так как в плену их потом не оказалось, нужно думать, что тяжелыми снарядами они были разорваны и превращены в неузнаваемые клочья.

Для полка эти два месяца, июль и август 1915 года, были самые тяжелые и самые кровавые за всю войну. И все-таки полк ни разу не бежал, в плен попадали только тяжелораненые, которых не было возможности вынести, отходили неизменно в порядке и воинского вида не теряли ни при каких обстоятельствах и ни при какой обстановке.

Не могу сказать, какого июля, но дня через два после отъезда Эттера из штаба дивизии прислали командовать нашими жалкими, но все еще бодрыми остатками полковника соседнего Измайловского полка Георгия Ивановича Лескинена.

Лескинен, уже не молодой полковник, начало войны провел в Петербурге, сначала формируя, а потом командуя Измайловским запасным батальоном. Ко времени назначения к нам он в своем полку батальоном уже не командовал, а занимал должность старшего штаб-офицера и был первым кандидатом на получение армейского полка.

После вконец растерявшегося Эттера получить командиром Г.И. было большое облегчение. Этот потомок «финского рыболова» имел железные нервы, обладал невозмутимостью, хладнокровием и достаточно ясной головой. «Угрюмым» и «печальным пасынком природы» его тоже никак нельзя было назвать. Он был отлично, по-старогвардейски, воспитанный, крепкий пятидесятилетний мужчина, прекрасный собеседник и не дурак выпить. К сожалению, и мы, и сам Лескинен знали, что он «калиф на час» и что командиром его все равно не утвердят. Он не командовал еще и армейским полком. Поэтому ничего нового он не вводил, а ограничивался дачей самых спешных и необходимых распоряжений. В боях с полком, где он держал себя отлично, он провел от 17 августа до 27 сентября. В начале октября гвардию отвели в тыл и взяли в резерв Верховного главнокомандующего. Линия фронта стабилизировалась почти на год, то есть до Брусиловского прорыва. В Первую германскую войну еще придерживались древних порядков: летом воевать, а зимой зимовать. В начале октября Лескинена проводили очень тепло и выбрали его «пожизненным членом собрания». Для чужого офицера это была самая большая честь, которую ему можно было оказать.

После Г.И. Лескинена в командование нашим полком вступил генерал-майор Сергей Иванович Соваж.

Карьера его была такая: в 90-х годах он окончил Александровский (Пушкинский) лицей, выдержал офицерский экзамен и поступил корнетом в кирасиры ее величества (синие). Потом академия Генерального штаба и Японская война. Затем какая-то штабная должность при штабе войск Петербургского военного округа. Помню в этом качестве, в форме подполковника Генерального штаба, он приезжал раз в наше собрание, сопровождая какую-то депутацию иностранных офицеров, кажется французов. Соваж прекрасно знал три иностранных языка, и им постоянно пользовались для такого рода поручений. Стоя около нашего высокого закусочного стола и наливая водку французским капитанам, мог ли он думать, что в следующий раз в это собрание он войдет нашим командиром, но войдет лишь один раз.

Что делал С.И. на Германской войне, мне в точности неизвестно. Знаю только, что с самого начала войны он пошел в строй, работал летчиком-наблюдателем, а затем с большим блеском командовал одним из знаменитых армейских полков, не то Апшеронским, не то Лейб-Бородинским. Свои связи с кавалерией он порвал еще в академии, решив идти по пехоте.

В сентябре 1915 года, состоя по здоровью в 3-й категории «непригодных к строевой службе», я принял в заведование «команду эвакуированных» нашего Семеновского запасного батальона. Как я уже писал в другом месте, все это были наши солдаты, которые после разных лазаретов и госпиталей снова принимали «вид воинский», на предмет возвращения в действующий полк. Было их в команде много, до тысячи человек, причем все они были разбиты на роты, 1, 2, 3 и 4-я, по степени выздоровления и готовности к отправке на фронт. 1-я рота, например, состояла сплошь из уже совершенно здоровых людей, отправить которых можно было в любую минуту.

Так как в наших полковых казармах к 1915 году места для запасных уже не было, моя команда эвакуированных помещалась в здании пустой фабрики, через несколько улиц от расположения полка. Здание было переделано под казарму довольно удачно, но теснота была страшная. Нары были построены в три этажа. Верхние жильцы спать взбирались по лесенкам. Все мои офицеры в команде, числом пять, были также эвакуированные и все с боевыми орденами. Для отъезда их на фронт также существовала очередь.

В середине октября наш добрейший и тишайший, но совершенно не строевой и не боевой, командир батальона Н-ов, который в довершение своих военных недостатков еще панически боялся начальства, созывает нас, четырех ротных командиров и пятого начальника команды, и с взволнованным видом сообщает нам, что «к нам едет ревизор». Новый командир полка генерал Соваж, который вчера приехал с фронта на три дня повидаться с женой, с утра произведет смотр запасному батальону.

– Не беспокойтесь, Павел Иваныч, – говорим ему, – все будет хорошо… Люди у нас здоровые… едят так, как не ели и в мирное время… одеты тоже прилично, а если в казармах, которые рассчитаны на две тысячи, помещается восемь, то тут идеального порядка и чистоты все равно добиться нельзя. Соваж умный человек и сам это увидит…

Успокоив «Павлю», мы все разошлись по своим помещениям готовиться к завтрашнему смотру.

В десять часов утра вся моя команда была построена на этажах. Я и все мои офицеры стояли на правом фланге 1-й роты в нижнем этаже. Состав у нас тогда был еще очень хороший. Люди отдохнувшие, отъевшееся и от войны еще не усталые. Вся первая шеренга или георгиевские кавалеры, или медалисты. У многих кресты двух степеней. Очень много нашивочных. Представлять такую команду новому командиру было одно удовольствие.

Не в пример старым порядкам, когда высокого начальства зачастую приходилось ждать по часу и больше, ровно в 10 часов и 10 минут дневальный у входной двери подал условный знак. Затем слышим громкое и веселое: «Здравия желаю, ваше притство!» Отворяется дверь и на фоне почтительно дающих дорогу рыхлого Н-ва и адъютанта с университетским значком, показывается новый командир. Совершенно так же, как генерал, представлявший свой полк Кутузову в Браунау, «голосом радостным для себя, строгим по отношению к подчиненные и приветливым в отношении к подходящему начальнику», кричу:

– Команда, сми-рно, равнение направо, господа офицеры!

Пока ем генерала глазами, успеваю осмотреть его с головы до ног. Молодой человек лет сорока. Роста определенно маленького. Плотный блондин с голубыми глазами и с небольшими растрепанными усами. На боку Георгиевское «золотое оружие», а на груди колодка орденов, внушающая уважение: белый Георгий, малиновый Владимир с мечами и там дальше все, что полагается, Анна, Станислав и две-три медали, одна из них за Японскую войну. На шее белый крест, похожий на нашего Георгия, но другой формы. При ближайшем рассмотрении оказалось: английский крест Михаила и Георгия, тоже за военные заслуги.

Поздоровавшись за руку с офицерами, Соваж вышел на середину и металлическим баритоном бодро крикнул:

– Здравствуйте, молодцы, запасные семеновцы!

– Здравия желаем, ваше приитство!

Духовный контакт между людьми, даже почти без слов, может установиться мгновенно. Достаточно было Соважу поздороваться и произнести несколько слов, как у нас, да, думаю, и у всех чинов открылся какой-то невидимый, тайный приемник. Все сразу так и почувствовали, вот это командир, это начальник, вот с этим не пропадешь, вот это то, что нам нужно.

Соваж скомандовал: «Стоять вольно!» – и стал обходить. То, что на правом фланге на старых гвардейцев ему приходилось задирать голову, его нисколько не смущало. Думаю, смутить его вообще было дело трудное. Хоть и без малейшего оттенка наглости, он был мужчина самоуверенный.

Во время обхода, который он производил медленно, со всеми георгиевскими кавалерами и с нашивочными он успел сказать несколько слов. И сразу было видно, что это он не номер отбывает, а искренно хочет установить связь с людьми, которых скоро ему придется вести в бой. И что ему такие разговоры не в тягость, а в удовольствие. И тут я полюбовался, как некоторые люди умели разговаривать с подчиненными. Никакого напускного фамильярничанья и никаких суворовских «кукуреку». Многие играли и под Суворова, но мало у кого это хорошо выходило. А тут подойдет и спросит, а тот, кого спрашивают, безукоризненно стоя навытяжку, с блестящими глазами, начинает рассказывать и не может остановиться. Разговоры шли главным образом о перенесенных боях. Обо всех боях, где полк участвовал, Соваж уже знал в подробностях. Обход и разговоры продолжались около часу.

После обхода всем офицерам и начальствующим лицам Соваж велел уйти и начал «опрос претензий». Претензий не оказалось. Опять все стали на свои места. Я скомандовал: «Смирно!» – и Соваж начал говорить.

– Вы знаете, – говорил он, – что в июльских и августовских боях, когда мы сдерживали немецкое наступление, наш полк очень пострадал. Полку нужны пополнения. Но других пополнений, чем из своих, мы по возможности брать не будем. Помните, вы наш резерв. Этим летом нам не хватало артиллерии. Теперь уже много месяцев, как вся наша великая страна работает на армию, и к весне у нас будет все. Этой весной начнем наступление, и союзники, и мы, и тогда немцам будет крышка. В прошлом году австрийцев мы уже начисто разбили. Если бы не немецкая помощь, они тогда еще просили бы мира. Теперь очередь за немцами. Коли хорошенько постараемся, поколотим и их. Этим летом будет окончательный перелом, и в следующем 16-м году войну мы кончим! Не так ли, братцы?…

Раздался гул голосов:

– Так точно, ваше приитство… Надо кончать.

– Через три дня, – снова начал Соваж, – я возвращаюсь в полк. Если у кого есть письма, сдавайте их в батальонную канцелярию, я отвезу… И прощайте, братцы… Или лучше, до свидания в родном полку! Помните, ваши товарищи вас ждут!

Раздалось громкое:

– Счастливо оставаться, ваше приитство!

И, несмотря на бессмысленность слов, чувства были правильные.

Помещение Соваж осмотрел мельком. Главное внимание он обращал на людей.

Покончив с чинами, он обратился к нам, офицерам, и сказал:

– Я, господа, вижу, что размещены вы здесь неважно. Очень тесно… Это, конечно, не казарма мирного времени. Но это не самое главное. Главное, чтобы люди были здоровы. И не давайте им скучать. Производите занятия, читайте им, рассказывайте. Делайте так, чтобы они все время были заняты. Кое-чему можно учиться и на улицах. В общем, духом и видом людей я доволен. И это, конечно, ваша заслуга. От имени полка благодарю вас. И до свидания в полку…