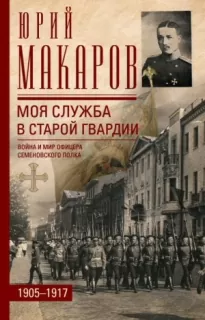

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

Вместе с киверами и лацканами в 1917 году отошел в историю русский офицерский сюртук, одежда очень несовременная и для ношения очень неудобная, но с которой связано много воспоминаний. На Бородинском поле на скамейке в расстегнутом сюртуке сидел Кутузов. На военном совете в Филях в сюртуке был начальник штаба Беннигсен. В сюртуке с огромными по тогдашней моде эполетами, нарисован Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов. В «Герое нашего времени» штабс-капитан Максим Максимыч по Военно-Грузинской дороге идет за повозкой «в сюртуке без эполет». Была и такая форма, и носилась очень часто, так как погон тогда не существовало. Во времена Николая I и раньше воротники на сюртуках носили очень высокие, но с прямыми острыми углами. Застегнутый на все крючки, такой воротник сплошным хомутом охватывал шею и подпирал щеки. Зато сюртук разрешалось расстегивать, чем тогдашние офицеры и пользовались. Чтобы высокий воротник не слишком резал шею, в виде галстука шею обматывали черной шелковой косынкой, a под сюртук надевали белый жилет. В наше время углы воротника закруглили, чем сделали сюртук более удобным для ношения, но зато исчезла милая шелковая косынка и заменилась простым шелковым язычком, который носился на воротнике на резинке вокруг шеи. На практике, так как воротники и у нас носились очень высокие и под ними крахмального воротничка было не видно, этот галстук часто заменялся простым шелковым лоскуточком, который пришивался изнутри прямо к воротнику.

Официально исчезли и расстегнутые сюртуки. Неофициально, в интимной компании, в память прошлого, мы сюртуки все же расстегивали, а под ними, как и в старину, носили высокие пикейные жилетки с золотыми пуговицами. Так как не только полы были на красной подкладке, но и борты гвардейского сюртука были подбиты красным сукном, расстегнутый сюртук с белой жилеткой и с черным маленьким галстуком – была красивая элегантная форма. С мундиром и сюртуком рубашки полагалось носить белые. Надеть под мундир или под сюртук цветную рубашку было преступление. Во всех армиях существовали свои «военные щеголи», которые задавали тон и устанавливали неписаные законы военной одежды. Были они и у нас. И военные моды шли, конечно, из Петербурга. Первыми военными портными в Петербурге считались Норденштрем, у которого шил царь, и Даронин. Сюртук у них стоил 100 рублей. Сюртук должен был быть отнюдь не длинный, чуть выше колен, просторный и широкий, чуть в талию, но настолько свободный, что, когда подымешь руки, он должен был свободно ездить вниз и вверх по туловищу. В сюртуке, так же как и в мундире, должны были быть показаны грудь и плечи, но подкладывать для этого вату отнюдь не разрешалось. Помню, как во время последней примерки старик Даронин нарочно совал мой палец во все соответствующие места, дабы я мог самолично убедиться, что в сюртуке ничего не подложено. Помню также, что второй и третий сюртук я шил себе совершенно равнодушно, но когда облекался в первый, то испытывал такой же трепет, какой, говорят, испытывают молодые девицы, первый раз в жизни надевающие бальное платье.

Впоследствии сильную конкуренцию первым петербургским военным портным составило Гвардейское экономическое общество. Оно переманило к себе главного закройщика от Даронина и стало шить не хуже, а главное – вдвое дешевле.

Забыл еще сказать, что по военным канонам красная подкладка на мундире и на сюртуке должна была быть не шелковая, а шерстяная, кашемировая. Это было очень неудобно, так как благодаря этой подкладке при ходьбе, особенно в шашке и в пальто, полы сюртука неукоснительно сбивались наперед, и их постоянно приходилось обдергивать. Но ничего нельзя было поделать. Таково было неписаное правило. И когда раз из Москвы к нам приехали молодые офицеры с шелковыми подкладками на сюртуках, им их велено было переменить. Во французской армии сюртуков не полагалось, но они были и у немцев, и у англичан. Немецкой ноги в нашем собрании на моей памяти не бывало, но раз приехала депутация 2-го гвардейского Королевского Шотландского полка. Это был как раз полк, в английской армии соответствовавший нашему. Офицеры были в длинных штанах и в сюртуках, очень похожих на наши. Поверх сюртуков они носили серебряные пояса – шарфы, совершенно такие, какие носили в нашей армии во времена Александра II, то есть со спускавшимися сбоку ниже колен двумя концами, оканчивавшимися серебряными кистями.

Русский офицерский сюртук можно было носить с погонами и с эполетами. «Сюртук с эполетами» была тоже бальная или обеденная форма. Очень многие офицеры заводили себе так называемые «николаевские» шинели из серого сукна с пелериной и с бобровым или под бобра воротником. Одежда эта была очень дорогая, не меньше 200 рублей, а с настоящим бобром и больше, очень красивая и в зимние холода незаменимо удобная и приятная, особенно когда приходилось надевать эполеты. Завести себе «николаевскую» шинель была мечта каждого молодого офицера. Но составить себе о ней правильное понятие для человека, который никогда ее не видал, очень трудно.

Существовала мода и на офицерское пальто. Пальто должно было быть не светлое, а темно-серое, недлинное и широкое, почти без талии.

При всех формах и при всех комбинациях форм офицеры обязательно носили шашки с темными шагреневыми ножнами. Шашка носилась через плечо, на золотой портупее, продевавшейся под правый погон. Ходить без шашки офицеры могли только вне службы, в лагерях. В лагерном расположении, даже и чужого полка, офицер мог появиться с тросточкой. Квартировавшие в Царском Селе гвардейские стрелки появлялись иногда с тросточками «на музыке» в Павловске. Когда в пехоте ввели кивера и красные лацканы, то в гвардии с шашками опоздали. Шашки оставили старые, что было некрасиво и неудобно. Их мы носили сначала поверх лацкана, а потом для них ввели особую поясную портупею.

Наконец, в армейской пехоте, сказавши «а», сказали и «б», то есть, введя александровскую форму, ввели и александровское оружие, то есть саблю со светлыми металлическими ножнами. Случилось это перед самой войной. Все же армейские офицеры, хоть и недолго, но успели пощеголять с саблей и поволочить ее по тротуарам. Нам же, гвардейцам, все не знали, что дать, и так долго думали, что дотянули до самой войны, а там было уже поздно об этом заботиться. Так как правило, что офицер не может появляться в публичных местах и на улице без оружия, оставалось в силе, а неудобство шашек, которые болтались между ногами и мешали ходить, становилось все более очевидным, особенно на войне. В 1915 году на вооружение офицеров ввели морской кортик, который носился на поясной портупее, надевавшейся под китель. Это было, конечно, никчемушное, но для ношения довольно удобное оружие.

Введя в 1908 году александровскую форму, главное – цвета полков и золотое шитье на воротниках мундиров и на клапанах рукавов – оставили старое. У каждого гвардейского полка было свое шитье. У преображенцев дубовые листья, у нас колосья, а у измайловцев некое подобие женских кос, в память основательницы полка Анны Иоанновны. Шитье это, которое делалось вручную, заказывалось всегда в одной и той же золотошвейной мастерской Залемана и стоило недешево – 30 рублей. Поправить или подновить его было невозможно, а так как до введения кителей мундир приходилось надевать очень часто, на дежурство, в караулы, на похороны и т. д., то мундиров нужно было иметь не меньше трех. В каждой дивизии полки различались по цветам. Первый полк – красный, второй – синий, третий – белый и четвертый – черный. На воротниках сюртуков первых трех армейских полков были вшиты суконные лоскутки соответственных цветов. В четвертых полках воротники были темные, того же цвета и сюртук. В гвардии воротники были сплошные. У преображенцев – красный, у нас – синий с красным кантом, а у измайловцев и егерей – темные, цвета сюртука. Тех же цветов были и околыши на фуражках, кроме измайловцев, которые, как им и полагалось, носили белые околыши. В противоположность немецким офицерам, которые носили фуражки с безобразно большими полями, фуражки у нас были обыкновенные, уставного образца.

Первая дивизия, как армейская, так и гвардейская, по обшлагу сюртука имела вместо красного белый кант, а вместо черной, как я уже говорил, красную подкладку. Этим белым кантом и красной генеральской подкладкой мы чрезвычайно гордились. Бывало, садясь или доставая носовой платок, отворотишь полу сюртука и чувствуешь себя генералом.

Цены предметов офицерского обмундирования были приблизительно такие: кивер, нагрудный знак и шашка по 20 рублей. К счастью, их приходилось заводить один раз на всю жизнь. Обновлять постоянно приходилось мундиры, сюртуки и пальто. Эти, считая на круг, по ценам экономического общества, стоили 50–60 рублей. Высокие сапоги стоили 20–25 рублей, ботинки – 12 рублей, шаровары и длинные штаны круглым счетом – 12–15 рублей; эполеты – 6 рублей; фуражка, пара погон, шарф, портупея, пара белых замшевых или коричневых перчаток – приблизительно по 3 рубля. Вот тут и считай. И все это притом, что подпоручику гвардии казна выдавала 86 рублей в месяц жалованья. Подпоручику армии платили на 5 рублей меньше.

До Японской войны солдаты в лагерях носили белые рубашки, а офицеры белые двухбортные кителя с высокими воротниками и с золочеными пуговицами с орлами. В таком наряде наша армия вышла на Японскую войну. И только уже на войне додумались до «защитного цвета» и стали спешно их красить. Как результат опыта войны, в 1907 году офицерам велено было переодеться в защитные кителя, которые поначалу имели высокий и твердый воротник и один ряд золотых пуговиц. Кителя эти впоследствии сильно эволюционировали и превратились сначала во «френч», а еще позже, ко второму году войны, в полурубашки с высоким, мягким воротником на костяных пуговицах и со сборками сзади, что позволяло носить их без пояса. Формы этой никто не вводил, а выдумали ее сами офицеры. Эти полукителя-полурубашки оказались настолько удобны и практичны, что выдержали и Вторую германскую войну. Сейчас, если посмотреть на фотографии офицера 1915 года и офицера 1945 года, то, если не вглядываться в детали, их можно спутать.

Описание старых офицерских форм было бы неполно, если бы я не упомянул еще о разных «знаках» и «значках», которые носили офицеры. Во времена Александра II был установлен нагрудный знак Академии Генерального штаба, переименованной впоследствии в Военную академию. Это был овальной формы серебряный выпуклый двуглавый орел, окруженный венком. Позже, по тому же образцу, были введены нагрудные ученые знаки для всех военных академий и даже для [офицерских курсов] восточных языков. Все эти ученые знаки на мундирах, сюртуках и кителях носились на правой стороне груди, и носители их заслуженно пользовались своей долей уважения.

Кажется, до 1900 года левая сторона офицерской груди от всяких украшений была чиста. В 1900 году праздновало свой столетний юбилей Павловское военное училище. В виде специального отличия на левую сторону груди павловцы получили круглый золотой веночек с буквою «П», что означало Павел I. В 1902 году настал юбилей Пажеского корпуса. Пажи, корпус которых был основан при Александре I, неизвестно по каким историческим основаниям в виде отличительного знака получили белый мальтийский крест. Крест этот был укреплен на черном кружке, на котором были приделаны едва заметные даты – 1802 и 1902 – и вензеля Александра I и Николая II. Лет пять эти два знака Павловского училища и Пажеского корпуса были единственными отличиями, украшавшими левую сторону офицерской груди. Наконец, кажется с 1907 года, тот же министр Сухомлинов завел целую оргию таких значков, и к началу войны не было офицера, который не имел бы права, по крайней мере, на два или на три такого рода украшения. Нагрудные значки завели себе все кадетские корпуса и все военные училища. Специальный нагрудный знак существовал для офицеров артиллерии. В 1908 году нагрудные знаки предложено было завести полкам. После долгих обсуждений преображенцы взяли себе Андреевский крест. Таким крестом кончалась цепь Андрея Первозванного, ордена, как известно установленного Петром. Измайловцы установили какую-то комбинацию с вензелем основательницы полка Анны Иоанновны. Лейб-егеря выбрали себе «кульмский крест», то есть, другими словами, немецкий железный крест «айзенкрейц». За бой под Кульмом, который был преддверием Лейпцигской Битвы народов и где в 1813 году особенно отличилась русская гвардия, король Прусский Фридрих Вильгельм III, тот самый, который клялся в верности Александру I, всех наших офицеров и солдат наградил этим крестом. Этот кульмский крест, кроме егерей, которые в этом бою особенно прославились, в качестве полкового знака из гвардейских полков, имели конно-гренадеры и лейб-драгуны.