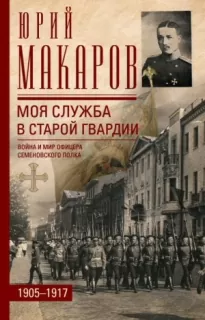

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

Ерунду о русской жизни иностранцы писали и пишут вот уже несколько сот лет. Совсем недавно один видный американский корреспондент, проживший в Москве с 1941 до 1943 года, в своей книге написал, что до революции сельские священники имели над своими прихожанами право жизни и смерти. Причина этому или бойкое невежество, или голый расчет. Если написать, что в России люди жили более или менее как всюду, это будет незанимательно. Нужно дать что-нибудь экзотическое, чтобы било в нос. Тогда книгу будут читать. По тому же принципу, до самого последнего времени, составлялись и фильмы «из русской жизни». Кто рассказал Элинор Глин про «кукушку», не знаю. Во всяком случае, не мы.

В лагерях, кроме приемов начальства и «четверговых обедов», бывали приемы и случайного характера, главное, в силу нашего лагерного расположения. Наше отличное лагерное собрание, лучшее во всем гвардейском корпусе, стояло в саду, около которого проходило шоссе, соединяющее Царское Село с Красным. В 2 километрах от нас на этом шоссе, по направлению к Царскому, находилась большая деревня Николаевка, где обыкновенно стоял лагерем лейб-гвардии Атаманский казачий полк. С 1906 года стали вызывать на лагерный сбор в Красное наиболее заслуженные полки из других городов. Первым приехал из Варшавы лейб-гвардии Уланский полк. На следующее лето в ту же Николаевку поставили нижегородских драгун, привезя их из Тифлиса. Еще через год туда же поместили 13-й гренадерский лейб-эриванский царя Михаила Федоровича полк, по преданию старейший полк русской армии.

Обыкновенная их стоянка была под Тифлисом. Мысль привозить на лагерный сбор в Красное такие полки была не глупая мысль. Этим поддерживалась между полками связь и военное товарищество. Но плохо было то, что, кроме дарового проезда, офицерам на поездку в гости никаких лишних денег не давали, а пребывание в гостях стоило недешево. В уланах и нижегородских драгунах служили люди со средствами, но большинство эриванцев, кроме жалованья, ничего не имели, и потому залезли в долги.

Всем таким гостям, в качестве ближайших соседей, наше собрание считало своим долгом устраивать парадные обеды с закусками, с цветами и с музыкой. В грязь лицом, конечно, не ударяли и за таким обедом не столько выпить, сколько открыть и поставить на стол 150 бутылок шампанского, считалось делом обыкновенным. Садились вперемешку наши с гостями, и «уложить» гостя под стол являлось вопросом самолюбия и полкового престижа. Это, конечно, не всегда удавалось. Долго вспоминали потом обед, данный нижегородцам, когда натренированные на кахетинском грузинские князья оказались непобедимы, и в состязании немало из нашей молодежи легло костьми. После таких приемов обыкновенно все свободные диваны в наших офицерских бараках были заняты «отдыхающими» гостями.

Существовал еще обычай, который соблюдался из года в год. В конце мая лейб-гусарский полк походным порядком переходил из Царского Села на свою лагерную стоянку в Красном. По шоссе мимо нашего сада гусары проходили всегда в одно и то же время, около часа дня, и, приближаясь к нему, трубачи начинали играть наш полковой марш. Перед трубачами, на сером кровном коне, ехал самый великолепный молодой офицер из всего гвардейского корпуса, гусарский полковой адъютант и царский флигель-адъютант граф Воронцов-Дашков. Свои флигель-адъютантские аксельбанты Воронцов получил в поручичьем чине. В день прохода гусар обед у нас задерживался и в нашу садовую беседку ставился махальный. Как только вдалеке показывался красавец Воронцов и раздавались звуки Семеновского марша, все наши офицеры выходили гусарам навстречу, а «собранские» вестовые выносили подносы, уставленные серебряными стопками с налитым холодным шампанским. Не останавливаясь, на ходу, гусарские офицеры брали стопки и весело их опрокидывали. Некоторые умудрялись и повторить. После длинного перехода, да в жаркую погоду, это, должно быть, было приятно. По поводу этих встреч, помню, на одном из общих собраний был поднят вопрос, что, раз мы приветствуем офицеров, можно было бы угостить и солдат, хотя бы холодным пивом. Спросили гусар. Те поблагодарили и ответили, что тогда пришлось бы уже слезать с коней и делать привал, а это, пожалуй, и не стоит, в особенности перед самым приходом.

В качестве ответа в те годы, когда на полковой праздник наш полк приходил в Царское Село, обыкновенно накануне чины останавливались в гусарских казармах и получали там вкусный обед, а офицеры приглашались на парадный обед в гусарское собрание. Собрание у лейб-гусар было роскошное. Особенно хорош был двухсветный зал, весь отделанный белым мрамором. В стороне помещалась портретная галерея, и там можно было любоваться портретами родоначальника русских «западников», ротмистра Чаадаева и лобастого корнета Михаила Лермонтова. Кумовство с лейб-гусарами повелось в нашем полку, сколько помнится, с Турецкой войны.

Как это ни дико может показаться, но одним из крупных офицерских расходов в лагерях были… маневры. Назначались так называемые «малые маневры» обыкновенно в самых последних числах июля и продолжались дня четыре-пять с таким расчетом, чтобы к преображенскому празднику 6 августа, к Красносельским скачкам, в которых когда-то принимал участие ротмистр граф Вронский, и к парадному спектаклю в Красносельском театре все было кончено. На маневры наш полк выступал, имея, кроме законного обоза, по крайней мере 30 вольнонаемных крестьянских подвод. На них ехали офицерские собственные палатки и собрание, то есть огромный шатер-палатка на 100 человек, а затем кухня, повара, столовое белье, серебро, посуда, хрусталь, столы, складные кресла и стулья, а главное – целый погреб вина, причем особое место в этом погребе занимали ящики шампанского. Когда останавливались на ночлег, то первым делом разбивался шатер и накрывались столы. Обед подавался, как всегда, из четырех блюд, тарелки с полковым вензелем менялись после каждого блюда, так же как и ножи, и вилки, и перед каждым прибором, с красиво сложенной белоснежной салфеткой, стояло пять стаканов разной формы и величины, а между ними – трогательная подробность – одна зеленая рюмка для рейнвейна. И все это происходило на маневрах, где по-настоящему офицеры должны были бы спать на земле и питаться из солдатских походных кухонь. Как такой разврат мог допускать великий князь Николай Николаевич, который, что про него ни говори, был человек военный, – уму непостижимо. Могу сказать еще, что в армии ничего подобного не было. Там маневры были маневры, а не пикник.

Помню, на моих первых маневрах было выставлено «сторожевое охранение», по поводу которого долго совещались, с какой стороны его выставлять. Я был начальником главной заставы, а в 50 шагах сзади сиял огнями шатер-собрание, где весело гуляли командир полка и все наши, а в качестве гостей – офицеры расположившейся поблизости гвардейской конной артиллерии, с командиром бригады князем Масальским и командиром 1-й батареи графом Кутайсовым во главе. За шатром стояли конноартиллерийские трубачи, которые после каждого тоста трубили то наш марш, то марш конной артиллерии. А иногда, для разнообразия, шатер оглашался конноартиллерийской песней:

Есть много войска у царей,

Улан, гусар и егерей,

Но краше конных батарей

Не сыщешь войска у царей!

И так всю ночь и до утра. Поднять бы из гроба великого однополчанина, отца нашего Суворова… Что бы он на это сказал!

Нужно заметить, что вообще гвардейские «малые маневры» в период до и сразу после Японской войны были сплошной анекдот. Первые три-четыре дня войска занимались передвижениями, совершая переходы, иногда довольно утомительные. Все это была подготовка к последнему дню «генеральной атаки», которая с двух сторон, в определенный час начиналась и велась всегда на определенный и заранее всем известный пункт – царские экипажи, около которых разбивалась царская палатка. В последнюю минуту, вблизи этой палатки, стоя обыкновенно на пригорке, в самом центре сражения, с биноклем в руках, государь Николай II мог любоваться, как с двух противоположных сторон на него идут густые цепи рослых гвардейцев, готовясь к финальной сшибке. Приблизительно за 100 шагов до экипажей офицеры, размахивая шашками, с криком «ура!» увлекали свои войска в лаву, и люди, смыкаясь с начальником, самоотверженно бросались вперед. Очень увлекаться и набегать на царские экипажи со штыками наперевес, впрочем, тоже не рекомендовалось. В самый решительный момент, когда вот-вот произойдет свалка, царь подавал знак. Стоявшие рядом с ним два лейб-трубача конвоя подымали свои серебряные рожки, и раздавались мелодичные звуки «отбоя».

Войска останавливались как вкопанные, и маневр, к общей радости, был окончен. Минут двадцать занимал «разбор маневра», на который вызывались старшие начальники, а затем, никогда не позже двух часов дня, самое обеденное время, все большое начальство, включая командиров полков, шло закусывать в царскую палатку. Для прочих господ офицеров около палатки, на траве, расстилались скатерти, на которых были расставлены тарелки с хлебом, ветчиной и холодным мясом и бутылки с пивом и вином. Чины питались из своих походных кухонь. В этот день холодным завтраком царь угощал больше 1500 офицеров.

Кстати сказать, разборами маневров не всегда все начальство оставалось довольно. Рассказывали, как один большой генерал был до глубины души возмущен тем, что по распоряжению какого-то рьяного генштабиста ему пришлось радикально изменить план наступления вверенных ему частей.

– Я каждый год, – сердился генерал, – вот уже пятнадцать лет наступаю с северной стороны на Большие Рюмки (было такое село), а теперь какой-то молокосос велит мне делать черт знает что!

Расходы собрания по малым маневрам обходились каждому из наших офицеров от 80 до 100 рублей, иначе говоря, одно месячное жалованье.

Для вящего разорения офицерской молодежи существовал еще один институт, так называемые «шакалы» – пережиток старинных маркитантов. С той разницей, что в старину у маркитантов можно было приобрести что-нибудь путное. В 1805 году, перед Шенграбенским сражением, капитан князь Андрей Болконский, забыв поесть, купил у маркитанта булку с сыром. Наши же шакалы держали в своих корзинах главным образом всякую ерунду: пастилу, шоколад, рахат-лукум и прочее. У каждого полка был свой «шакал». У нас был Петр, черноволосый бородатый мужик, очень похожий на Распутина. У соседей, преображенцев, подвизался его сын. Обыкновенная стоянка Петра в лагерях была на ступенях крыльца собрания, где он всегда торчал в обеденное время. Охотнее всего свой товар Петр отпускал «на запись», причем бывали случаи, когда офицеры должали ему до ста и больше рублей за лагерный сбор. Неукоснительно сопровождал он полк и на маневры. На офицерской распущенности за много лет «шакал» Петр нажил хорошие тысячи.

В собрании, в огромной книге каждому офицеру велся его личный счет всего того, что он съел и выпил. Кроме того, все общие расходы по «представительству» распределялись между всеми поровну. За обед, данный начальнику дивизии, с подпоручика, естественно, высчитывали столько же, сколько и с полковника. На этом основании теоретически все члены собрания пользовались одинаковым правом голоса. Писалось так, но выговаривалось иначе. В течение первого, да, пожалуй, и второго года службы молодой офицер никакого права голоса не имел. К нему присматривались. И если на «общем собрании» ему приходила несчастная мысль высказать свое мнение, очень многие поворачивались и начинали смотреть на него в упор, грустно и неодобрительно. После этого юноша обыкновенно терял нить мысли, конфузился, увядал и опускался на свое место. Считалось так, что голосовать он может, но подавать голос ему еще рано. Выходило немножко похоже на того начальника, который, распекая подчиненного, говорил: «Если вы, молодой человек, желаете со мной разговаривать, то потрудитесь молчать!»