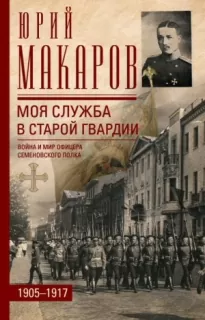

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

А квартира, а одежда, а удовольствия? Даже так называемая «светская жизнь», то есть посещение семейных домов, которые принимали у себя офицерскую молодежь, стоило денег. Время от времени нужно было приносить цветы и конфеты, или брать ложи в театр.

Между прочим, с театром дело обстояло так. Перед началом зимнего сезона собрание брало абонемент в Мариинский театр на балет. Ложа в бенуаре была из года в год одна и та же. Те четверо, которые в это воскресенье желали ею воспользоваться, должны были записаться на неделю раньше. Сговорившись заранее, можно было получить ее и одному и позвать знакомых. В том же абонементе были ложи у преображенцев и у измайловцев. Сидеть в театре дальше 5-го ряда считалось «неприлично». Но императорские театры делали офицерам льготу. В Мариинский, вне абонемента, в Александрийский и в Михайловский (французский) можно было приезжать за десять минут до поднятия занавеса и садиться на «свободные места». Такое свободное место в первых двух рядах продавалось офицерам за два рубля.

В «дореформенное время», в смысле офицерской задолженности в собрании, порядки были следующие. Офицер завтракал и обедал, приглашал гостей, требовал вина, широкой рукой подписывал записки на бутылки шампанского, а счет его все рос и рос и вырастал иногда до 2–3 тысяч рублей, и это при том условии, что все его жалованье целиком шло в ту же бездонную бочку – офицерское собрание. И наконец наступало 1 мая, официальный день выступления в лагеря и грозный день в офицерской жизни. К этому дню все счета по собранию должны были быть ликвидированы. Давались отсрочки, но не больше трех-четырех месяцев, после чего, если долг был не погашен, происходила экзекуция. Офицер снимал форму, долг его раскладывался на всех, а имя его попадало в «черную книгу».

Попасть в «черную книгу» можно было, впрочем, и не только за долги, а за все «неприличные гвардии офицеру поступки». Исчезал из обращения не только сам попавший в «черную книгу», но бесследно пропадало его имя, которое стиралось с полкового серебра и вычеркивалось отовсюду, где оно могло фигурировать. Для полка человек умирал, и о нем больше не вспоминали. И это случалось обыкновенно с мальчиками 20–23 лет от роду, вся вина которых была в том, что в Петербурге было много соблазнов, что они были молоды, неопытны, слабы характером и тянулись за людьми, которые были богаче их.

Кажется, в 1908 году, когда таких скоропостижно ушедших оказалось четыре человека, то есть больше половины всего выпуска, распорядительный комитет провел умную реформу. Было решено, что счет за еду закрывать в собрании офицеру нельзя, но на вино можно и должно. Постановили, что каждый может пользоваться кредитом всего до 200 рублей. Если офицерский счет перевалил за 200, то такому офицеру закрывается кредит на вино. Вино он мог требовать, но расплачиваться за него должен был уже не клочками бумаги с подписью, а наличными деньгами. А так как наличных денег обычно не имелось, то молодому человеку вместо шампанского приходилось пить пиво или ключевую воду. Разумность этой меры сказалась уже на следующий год. Долги на 1 мая стали выражаться уже не в тысячах, а в небольших сотнях и число ушедших уменьшилось наполовину.

Распорядительный комитет, состоящий из пяти человек, обыкновенно выбирался на год и подчинялся общему собранию. Если «старший полковник» был власть воспитательная, то распорядительный комитет был орган исключительно хозяйственный и ведал всеми делами собрания. Между собой комитет выбирал председателя, причем, как всюду и всегда, если удавалось выбрать подходящего человека, который для блага общественного был согласен безвозмездно давать свой труд и время, все шло отлично, и все были довольны. Все офицеры могли непосредственно обращаться в распорядительный комитет, но исключительно письменно, путем «Книги заявлений».

Книга эта всегда лежала на виду, в собрании, но своим видом и содержанием отнюдь не походила на знаменитую чеховскую «Жалобную книгу». Содержалась она в чистоте и в порядке и разграфлялась вдоль на две неравные части. Левая, широкая сторона, служила для заявлений, правая узкая, для ответов. Само собой разумеется, что все заявления и пожелания должны были быть составлены в сугубо корректной форме и начинаться или кончаться одной фразой: «Не найдет ли распорядительный комитет возможным» и т. д. По первому году службы выступать в книге заявлений не рекомендовалось, но начиная со второго, подобрав компанию сочувствующих, чином постарше, делать это было уже можно. Попробую по памяти восстановить страничку «Книги заявлений».

Время – лагеря 1906 года.

«10 мая 1906 года. Сегодня в седьмом часу утра я пришел в собрание, чтобы выпить кофею. По крайней мере, 10 минут не мог никого дозвониться. Наконец, вылез собранский вестовой, немытый и небритый. Кофей был наполовину холодный, и подавший его вестовой был в грязных перчатках. Казалось бы, к семи часам утра собранские вестовые должны уже быть на ногах и в приличном виде. Не найдет ли распорядительный комитет возможным обратить внимание на это безобразие. Капитан Назимов первый».

Через два дня на правой стороне книги появляется ответ: «Собранским вестовым чистые нитяные перчатки выдаются два раза в неделю. Буфетчику и старшему вестовому сделано замечание. Пред. распорядительного комитета капитан Лялин».

«23 мая 1906 года. Не найдет ли возможным распорядительный комитет привести в порядок теннисную площадку? Вся она покрыта ямами, вследствие чего мячи отскакивают не по физическому закону падения и отражения, а в произвольном направлении, что делает правильную игру невозможной».

За сим следуют подписи пяти офицеров.

Наконец, на правой стороне появляется: «Два года тому назад теннисная площадка была в полном порядке и, несмотря на это, почти всегда стояла пустая. Присутствие на ней ям объясняется тем, что господа офицеры не дают себе труда надевать перед игрой теннисные туфли, а бегают по площадке в сапогах с каблуками. Ввиду того что играющих в теннис офицеров имеется в полку всего 5–6 человек, и того, что, по наведенным справкам, капитальный ремонт площадки стоил бы больше ста рублей, распорядительный комитет не считает возможным произвести этот расход».

Подпись председателя.

«26 мая 1906 года. Не найдет ли распорядительный комитет возможным завести в саду, в офицерском гимнастическом городке, наклонную лестницу для лазанья и параллельные брусья?»

Следуют подписи 15 человек, и из них одного полковника (Левстрема) и двух капитанов (Лоде и Сиверса).

Это заявление уже серьезное и заслуживает внимания. И действительно, на следующий день на правой стороне появляется: «Наклонная лестница и параллельные брусья будут заведены».

И, как всегда это случалось, первые недели после того, как они появились, около них по вечерам всегда толпился народ. Потом это надоело, и к ним уже никто не подходил. Взрослые люди, а впрочем, и не взрослые могут правильно и регулярно заниматься гимнастикой только по принуждению. Одно время зимой мы организовали гимнастическую группу и пригласили инструктора. Собралось около 15 офицеров. Три раза в неделю, к пяти часам, в коридоре одной из рот, к великому удовольствию наблюдавших чинов, мы переодевались в спортивное платье и, под командой чеха Вихры, начинали бегать, прыгать и кувыркаться. И тут, как и всегда в такого рода благих начинаниях, увлечение оказалось кратковременным. Наша группа просуществовала всего одну зиму. Почему-то считалось, что заставлять взрослых людей, господ офицеров, заниматься спортом, в частности гимнастикой, неудобно и неприлично. В этом смысле единственное исключение делалось для стрельбы в пехоте и для верховой езды в коннице. Надо надеяться, что в нашей новой современной армии этот вопрос поставлен иначе.

Теперь скажу несколько слов о том, что было «принято» и что «не принято».

В старое время в России на железных дорогах существовало 3 класса, первые два мягких, а третий жесткий. Все офицеры, платя за билет 3-го класса, могли ездить во 2-м. Офицерам 1-й Гвардейской дивизии рекомендовалось ездить в 1-м классе, особливо на малые расстояния. Из Красного Села в Петербург, при стоимости билета в 36 копеек, все ездили в 1-м.

Когда я вышел в полк, по столичному городу Санкт-Петербургу еще ползала конка, влекомая парой кляч. В ней ездить гвардейским офицерам было неудобно. Вскоре по главным улицам забегал электрический трамвай. Поначалу вагоны были чистенькие и новенькие, и в трамвае стали ездить все, даже генералы. Когда в субботу после обеда офицеры уезжали из Красносельского лагеря, то, выходя с Балтийского вокзала, в трамваях рассаживались кавалергарды, конногвардейцы, лейб-гусары, преображенцы, наши, и все прекрасно себя в них чувствовали. С течением времени трамваи потеряли свой блеск и новизну и подверглись демократизации. Скоро в них разрешено было ездить солдатам, а офицеры, те, кто не держал своих лошадей, постепенно перешли на прежний, довольно дорогой и довольно медленный способ передвижения – извозчиков. Нужно заметить, что первые таксомоторы появились в Петербурге за год до войны. Извозчичья такса существовала только в теории, а на практике нужно было «рядиться». Садиться «без торгу», особенно на хорошего извозчика, было небезопасно. При расчете, несмотря на твое офицерское звание, он мог тебя обругать, что было уже нежелательно. А потому, выходя из подъезда, обыкновенно говорилось: «Извозчик, на Кирочную, 40 копеек». На это почти всегда следовало: «Пажалте, васясо!» Отстегивалась полость, и твои ноги погружались в сырое сено. Вследствие климатических условий тротуары бывали часто достаточно грязны, и для поездки в тонких лакированных ботинках на бал или на обед извозчик был единственное возможное средство передвижения.

Вообще извозчики были довольно крупной статьей расхода. У ведущего «светскую жизнь» офицера на них выходило до 30–40 рублей в месяц. На углу Невского и Владимирской, около ресторана Палкина, находилась биржа «лихачей», у которых лошади были разбитые на ноги рысаки и особенно щегольские санки или пролетки на надувных шинах. Драли они сумасшедшие деньги. На них ездили обыкновенно юнкера кавалерийского училища, студенты-белоподкладочники и девицы легкого поведения. Гвардейским офицерам ездить на лихачах считалось неприличным.

Было принято, и нашими «роялистами» всячески поощрялось посещение офицерами больших ресторанов. Считалось, что это хорошо для полкового «престижа». Ездить в рестораны можно было только в первоклассные. Таковыми считались: «Кюба» на Морской, «Эрнест» на Каменноостровском, «Медведь» на Конюшенной, два «Донона», один на Мойке, а другой у Николаевского моста, и «Контан» на Мойке. Позволялось заходить во «Французскую» гостиницу, к Пивато на Морской и в «Вену» на улице Гоголя, но уже только для еды, а не для престижа. В первых шести ресторанах все было действительно первоклассное. И цены были первоклассные. Пообедать там вдвоем, с обыкновенным вином, меньше чем за 10–15 рублей было невозможно. Тем, кто приезжал вечером, после обеденных часов, полагалось пить шампанское. Одно время наша веселящаяся молодежь облюбовала помещавшийся поблизости «Контан» и довольно часто туда ездила, являясь обыкновенно попозднее, когда обед был уже закончен.