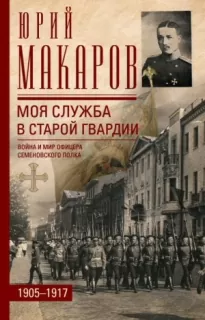

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

* * *

Состязания устраивались и ротные, и батальонные, и полковые, почти всегда, когда полк стоял в резерве. Состязались на прыжки, и на бег, и на силу, и на борьбу. Единственно на что не состязались – это на стрельбу. Ее и так было достаточно.

Помню одно грандиозное состязание, когда полк стоял около месяца на отдыхе под Радомом, в посаде Гощин. На второй день Нового года были устроены скачки и бега. Героями состязания оказалась наша рота, то есть я и мой младший офицер Павлик Купреянов (убит 17 июля 1915 года в Холмской операции).

Своего скакуна я получил не совсем обыкновенным образом. Чтобы рассказать, как это вышло, придется отступить на полгода назад.

На следующий день после объявления войны Германией я, состоя чиновником Министерства иностранных дел, в месячном отпуску, одетый в рыжий пиджачок, приехал в собрание завтракать. Хотелось узнать новости, к тому же полк был мне всегда роднее и ближе, чем министерство. Уместно вспомнить, что почему-то все в эти лихорадочные дни считали, что война будет очень кровопролитная, но и очень короткая.

Накануне в поезде, едучи в Петергоф, я встретил одного товарища по полку, подполковника Генерального штаба, занимавшего ответственное место в самом «мозгу» армии, в Особом отделении Генерального штаба. Так вот, представитель этого «мозга» армии, отнюдь не в шутку, а весьма серьезно говорил, что, по их данным, война никоим образом не протянется больше четырех месяцев.

В собрании стоял дым коромыслом. Было грязно и не убрано. Совершенно так, как когда большая семья уезжает из давно насиженного гнезда. Мой старый друг Митя Коновалов, заведующий мобилизацией (убит 5 ноября 1914 года под Краковом), не спал уже две ночи, но держался очень бодро и ровным и спокойным голосом, налево и направо, отдавал приказания и давал бесконечные и нескончаемые объяснения. Никто не знал, что ему делать. Коновалова буквально осаждали: «Вашескородие!», «Дмитрий Павлыч!», «Митя!»…

– Подождите, господа, я не могу всем сразу ответить… Что тебе нужно?

И, установив подобие очереди, начинал, как, бывало, ученикам в учебной команде, медленно, спокойно и весьма толково объяснять каждому, и ротному командиру, и фельдфебелю нестроевой роты, и старшему обозному, что кому нужно делать, кому куда нужно ехать и кому, что и где нужно получать и принимать. Выносливость, хладнокровие, сдержанность и терпение у этого худенького и по виду не очень здорового молодого человека были поистине изумительные.

Тем, что наша мобилизация в полку прошла не только хорошо, но блестяще, мы обязаны были, главным образом, трем людям: поручику Димитрию Коновалову, делопроизводителю хозяйственной части Я.П. Широкову и старшему писарю В.В. Христофорову. Эти люди тогда «командовали парадом». Остальные же все, начиная с командира полка и весьма «светского» полкового адъютанта Соллогуба, ничего в этом деле не понимали и только исполняли то, что им указывали.

Когда я ехал в это утро в полк, я еще не твердо знал, что я буду делать. Я был штатский чиновник и носил чин надворного советника. Чин звучал смешно – когда не хотели обидеть собаку, назвав ее дворнягой, называли ее «надворный советник».

Так вот, будучи надворным советником, принадлежа к министерству, из которого почему-то не мобилизовывали (от нас на войну пошло всего пять человек, все по собственной охоте), наконец, уйдя из полка три года тому назад, а из строя шесть лет назад и имея всех одногодников ротными командирами, я чувствовал, что я отстал от военной службы, да и перспектива становиться на взвод как-то не очень улыбалась. К тому же в предыдущем году я женился и у меня был четырехмесячный сын. Должен честно сознаться, что такого чувства, что отечество в опасности и что нужно идти его защищать, у меня не было. Чувства мои были гораздо более мелкого характера. Сплошное самолюбие. И конечно, доля любви к полку, где почти все были мои товарищи и много искренних друзей. Допустить такую возможность, что они уйдут, а я, сильный и еще молодой «старый семеновец», пожизненный член собрания, буду в комфорте и в безопасности сидеть дома, было трудно. Невозможно также было себе представить, как я буду себя чувствовать и выглядеть, когда по окончании войны полк вернется домой, его будут встречать, приветствовать, чествовать… А что я буду тогда делать, окопавшийся в тылу «поручик в запасе»? Ну а если убьют, тоже не так уже плохо. У меня есть сын… Передам ему незапятнанное, честное имя…

В собрании, в столовой было очень мало народу. Офицеры быстро проходили, некоторые закусывали стоя, на ходу. Закусочный стол был пуст. Исчезла водка. По постановлению общего собрания, накануне из «собранского» обихода она была изгнана, вплоть до окончания войны. Ни смеха, ни шуток. Лица у всех деловые и серьезные. Чувствовалось, что пришел день главного, самого страшного экзамена, экзамена всей жизни, и что все это ясно понимают. На углу стола даже не завтракали, а что-то спешно ели два ротных командира – 9-й роты Азанчевский-Азанчеев и 10-й Анатолий Андреев (убит 11 октября 1914 года под Ивангородом). Я подсел к ним.

– Ну что, дипломат, вот что вы натворили, а нам теперь приходится расхлебывать…

– Ты что ж, с нами идешь?

– Не знаю еще, вот думаю…

– Да что же тут думать, надевай форму и в поход…

В это время через столовую проходил командир полка И.С. Эттер. Мы все встали. Он подошел к офицерам и сказал им что-то служебное. Потом повернулся ко мне, подал руку и, со своим английским акцентом, говорит:

– Ну, дипломат, что же это ваш Сазонов делает?

Удивительно мало было воображения у господ офицеров… Все говорили одно и то же.

– Это уже не Сазонов, – отвечаю, – а император Вильгельм драться желает.

– Ну а вы лично, что вы собираетесь делать?

– Я, ваше превосходительство, хотел просить вас… Я хочу иметь честь быть принятым обратно в полк.

Рубикон был перейден.

– Очень хорошо. Мы от вас ничего другого и не ожидали. Скажите от меня Соллогубу, чтобы вас указали в приказе.

Затем второе рукопожатие, на этот раз уже горячее.

В тот же день я отправился в Гвардейское экономическое общество, где также стоял дым коромыслом, и оделся с ног до головы. Шашка и револьвер у меня, между прочим, сохранились.

Когда я выходил из дверей снова офицером, чувствовал себя немножко так, как девять лет назад после производства.

На следующий день я уже дежурил по полку, а еще через день принял и стал формировать 4-ю роту нашего запасного батальона. Выехал я в действующий полк в середине ноября с нашей 3-й маршевой ротой.

Полк выступил в поход 2 августа 1914 года. В этот день я опять был дежурным. Накануне выступления подходит ко мне в собрании капитан Иван Михно, в Японскую войну сотник в отряде Мищенко, а теперь заведующий командой конных разведчиков (умер в 1915 году от скоротечной чахотки).

– Ты пока остаешься?

– Остаюсь…

– Ты знаешь, что мне для команды дали тридцать отличных лошадей, все полукровки и трехлетки. Полувыезженные… Одна из них заболела. Наверное, мыт, во всяком случае, взять я ее с собой не могу. Хочешь ее взять?.. Если вылечишь, привози ее на войну, и она будет твоя…

Я, конечно, с радостью согласился. Позвал к ней ветеринара, а через неделю лошадь совершенно выздоровела, и я каждый день по часу стал выезжать ее у нас в манеже. Лошадь оказалась прекрасная; красавица, с отличным характером, неутомимая и с очень резвыми аллюрами. Единственный ее недостаток был тот, что для похода она не годилась. Спокойным ровным шагом не шла, а все время горячилась и танцевала.

Вот этого-то конька, которого я по масти и по общей крепости и ладности назвал Рыжик, я и готовил на офицерские скачки на второй день Нового 1915 года.

В нашем 3-м батальоне были тогда отличные младшие офицеры, трое из них из вольноопределяющихся. Один из лицеистов, адъютант Николаша Лялин, двое из правоведов, Александр Ватаци и Павлик Купреянов. Из Кадетского корпуса был только один – Владимир Бойе-ав-Геннес. И как офицеры, трудно сказать, кто из них был лучше. Как общее правило, для мирного обучения чинов бывшие пажи и кадеты были, пожалуй, пригоднее, то есть живее, бодрее и подтянутее. Долгая военная школа всегда все-таки сказывалась. На войне же вообще дело было темное, и ни про кого нельзя было сказать заранее, кто каким окажется и кто как себя будет вести. Бывали случаи, когда блестящие и безупречные строевые офицеры, орлы в казарме и на учебном поле в городе Санкт-Петербурге и в Красном Селе, в бою линяли и увядали. И бывали случаи наоборот, когда офицеры, в мирное время «шляповатые», которым в карауле в Комендантском управлении, наверное, закатили бы в «постовую ведомость» целую «литературу», оказывались вдруг, неожиданно для всех, превосходными боевыми начальниками, хладнокровными, спокойными и распорядительными. Флегма на войне частенько вовсе не недостаток. Сангвиническому князю Андрею Багратион под Шенграбеном казался сонным.

В 11-й роте отношения между ротным командиром и младшим офицером были приблизительно такого же рода, как между французским королем Людовиком XIII и его первым министром кардиналом Ришелье. Людовик-Михайловский был уже немолодым капитаном, любил жизненный комфорт, сложением был сыроват, а характером мягок. Кардинал-Ватаци, сын помощника наместника на Кавказе, имел от роду 23 года, был ума быстрого, характера твердого, а при нужде, быть может, и жестокого, и телосложения проволочного.

Перед войной он провел два года студентом в Гейдельберге и, надо полагать, поэтому немцев (не русских немцев, а немецких) ненавидел всей душой. Любимыми его разговорами были, как бы он стал действовать, если бы вступил в Германию во главе, скажем, корпуса русских войск. Король и кардинал ладили отлично. Король взял на себя заботы о котле и о здоровье чинов. И нужно сказать, что хотя все мы ели хорошо, но борщ в 11-й роте всегда был лучше, чем в других. Кардинал был неограниченный владыка в области дисциплинарной, строевой и боевой. Короля своего чины обожали, а кардинала побаивались, а иногда втихомолку и подругивали, хотя все без исключения отдавали ему должное за распорядительность, умение приказывать и полное бесстрашие.

Наша рота и 11-я всегда жили особенно дружно. Когда поздно вечером 6 февраля после Порытого наша 12-я возвращалась по лесу из боя, видим вдруг – на всех парах летит к нам навстречу славная 11-я, с Людовиком и с кардиналом во главе.

– Куда вы прете? – спрашиваем.

– Как – куда прете? Бежим вас спасать… Вы такую пальбу тут подняли, мы думали, от вас ничего не осталось… Сказали Зыкову, он говорит: идите, вот мы и бежим!..

Теперешним военным это покажется диким, но между двумя ротами батальона в боевой части и двумя ротами резерва с батальонным командиром было у нас тогда приблизительно три километра расстояния. Даже велосипедистов у нас не было, не говоря уже о более современных способах сообщения.

12 февраля 1915 года в бою под Ломжей А. Ватаци был ранен в бедро. Рана считалась не из тяжелых. Однако через десять дней, неожиданно для всех, он в госпитале умер.

Мой младший офицер в этот период войны, Павлик Купреянов, был юнош, совершенно другого типа, не столичного, а деревенского. Училище правоведения он кончил из последних. Книгами не увлекался, а любил сельское хозяйство, охоту, поля, реки и леса. Характером был незлобив, а душою чист. Совершенно так же, как когда-то он у себя на Шексне играл в войну с товарищами, деревенскими мальчишками, так и теперь с другими, выросшими и одетыми в солдатскую форму мальчишками, он с горящими глазами крался ночью в секреты, швырял ручные гранаты, запускал ракеты, ползал на животе между нашей и немецкой линией и чувствовал при этом огромное удовольствие и ни малейшего страха.