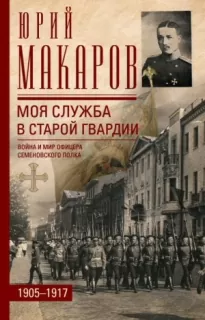

Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917

- Автор: Юрий Макаров

- Жанр: Биографии и Мемуары

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"

Все наши молодые доктора отлично знали свое дело и были славные ребята.

По дружбе с его братом, из всех них я ближе всего был с Георгиевским. К нему я и решился обратиться. Долго не мог поймать его одного, наконец поймал и говорю:

– Послушай, врач, со мной что-то странное делается… Вторую ночь не могу спать…

– Что, неуютно? А ты долго в Петербурге проболтался?

– Да больше года, – говорю.

– Вот то-то и оно-то… Ну, ничего, я тебе такого порошка дам, что заснешь… Дня три на ночь принимай, а потом и не нужно будет…

– Только ты, пожалуйста, никому не рассказывай!

– Будьте покойны… Профессиональная тайна… Впрочем, могу тебя утешить: с приезжающими из Петербурга это вещь обыкновенная.

И действительно, через несколько дней меня в самом буквальном значении этого слова нельзя было разбудить пушками.

В этот день вечером наш 3-й батальон пришел с позиции.

Пришел командир батальона полковник Леонтьев. Кока Леонтьев, мой старый приятель, с которым мы когда-то, в подпоручичьих чинах, отплясывали на петербургских балах.

Пришли два других «кита» 3-го батальона: командир 10-й роты Владимир Бойе-ав-Геннес, и командир 11-й Николаша Лялин, племянник реформатора собрания Н.М. Лялина.

Между прочим, у нас в полку служило очень много родственников, два брата было обычное явление. Одно время на войне было четыре Эссена, все родственники, и четыре Бремера – все родные братья и сыновья старого семеновца. Следовало бы у нас в полку завести тот порядок, который был принят во флоте, где номера считались с основания русского флота. Там служили Иванов тридцать первый и Петров двадцать восьмой. При таком счислении Владимир Бойе был бы третий.

Оба они, и Бойе, и Лялин, были очень популярны и среди офицеров, и особенно среди солдат. Бойе вырос на хуторе близ Диканьки, говорил «шо» и «дытына», и это при трехэтажной иностранной фамилии звучало особенно мило и симпатично.

Николаша Лялин был «пскопской» и, несмотря на полный курс Александровского лицея, тоже сохранил псковской говорок. Он привез с собой на войну большую и дорогую гармонику, на которой артистически играл, к зависти и восхищению всего батальона.

Оба они, и Бойе, и Лялин, были храбрые и отличные офицеры, каждый в своем роде. Один живой и предприимчивый, другой ходячее спокойствие и невозмутимость… Но оба они в высшей степени обладали тем даром алмазной искренности и простоты в обращении, которые только и создают настоящую популярность среди подчиненных. Нисколько об этом не заботясь, для солдат 10-й и 11-й роты они были «свои», несмотря на лицеи и иностранные фамилии. И если бы с ними что-нибудь случилось, то, ранеными или убитыми, вытаскивать их из-под неприятельской проволоки полез бы добровольно не один десяток человек. К счастью, таких офицеров у нас было немало. Каждый в своем роде, но того же типа были и Свешников, и Димитрий Комаров, и Антон Чистяков, и Спешнев, и Павлик Купреянов, и Георгиевский, и Вестман, и Алексей Орлов, и братья Толстые, и братья Шишковы, всех не перечесть… И почти все они доблестно погибли, большинство на войне, часть во время революции.

Наш батальон пришел с позиции поздно. Смены рот в окопах всегда производились в темноте. На следующий день в десять часов утра был назначен прием роты.

В это время уже в редких ротах были младшие офицеры. В нашем батальоне не было ни одного. Вот когда начинала чувствоваться преступная расточительность первых дней войны. Когда полк ушел из Петербурга, во всех ротах было по три, по четыре младших офицера… Фельдфебели стояли за взводных… Старшие унтер-офицеры за рядовых… Вот их бы приберечь и сохранить до той поры, когда бы они действительно понадобились… Но бережливая предусмотрительность не наша национальная черта… Весьма по-дурацки считалось, что людей в России много и жалеть их нечего… Людей-то было действительно много, но обученных и подготовленных ох как мало!

Роту представлял фельдфебель Ермолов, молодой, красивый мужчина, произведенный на войне из унтер-офицеров.

Фельдфебель Ситников был убит в тех же боях летом 1915 года, что и мой младший офицер в Порытом – Павлик Купреянов.

В общем виде людей, по сравнению с началом 1915 года, я нашел большую перемену. Люди стали мельче и ниже ростом. Это не была еще обыкновенная пехотная «крупа», но более или менее старый гвардейский вид сохранился только в головных ротах, Е. В., 5-й, 9-й, 13-й. И смотрели они иначе. Не самоуверенно и весело, как раньше, а скорее безучастно, равнодушно и покорно.

На лесной полянке рота была выстроена без оружия. Я тоже был без шашки. Поздоровался, потом скомандовал: «Вольно!» – и стал обходить. Из ветеранов с начала войны осталось человек двадцать. Как кто-то сказал: «Пехота горела в боях, как солома в огне». Большинство из уцелевших, кто не имел раньше, получили нашивки. Со всеми ими я перецеловался. Затем собрал всех вокруг себя и стал говорить на тему, что всем тяжело, и им в особенности, что «претерпевый до конца спасен будет», что войну нужно выиграть, иначе нам будет плохо, что нельзя допустить, чтобы кровь стольких лучших людей, в частности наших товарищей, была пролита зря, бесцельно, что ждать осталось уже недолго, эту осень и зиму, что выступление Америки уже решено, а с ним наступит и решительный перелом на Западном фронте, и т. д., и т. д.

Официальная часть закончилась тем, что спели «Спаси, Господи, люди Твоя».

Вечером собрал унтер-офицеров и ефрейторов уже неофициально. Сел на пенек, они устроились кругом, угостил их папиросами, и беседа вышла долгая и, как мне показалось, дружеская.

В окопах и в резерве роты проводили по четыре дня. В резерве, начиная со второго дня, полагалось производить занятия не изнурительные, не более двух часов, только чтобы не разбалтывались.

Начали мы с гимнастики и бега, потом отдание чести, просто становясь во фронт, явки, рапорты и т. д. Затем без ружей сомкнутое ротное учение и кончили церемониальным маршем.

Вечером я назначил осмотр оружия, которое оказалось в приличном виде. Это не были, конечно, ружья из пирамид учебной команды, но для третьего года войны и это было хорошо. На следующий день пошли осмотры сапог, белья, шинелей, ранцев и т. д. Все это было тоже в добром порядке.

Вообще нужно по справедливости сказать, что за исключением тех случаев, когда не было возможности подвоза, мы всегда были хорошо одеты и хорошо накормлены. Я не помню случая, чтобы во время стоянок нельзя было обменять порванные шаровары или разбитые сапоги.

В частности, сапоги, это больное место пехоты во всех войнах, были вполне доброкачественные. Помню такой случай.

В январе 1915 года, когда мы стояли в резерве под Варшавой, в Гощине, кто-то из ротных командиров, осматривая обувь, заметил, что из задка старого сапога торчит кусок какой-то субстанции, но не кожи. Взяли другой разбитый сапог – то же самое. Ротный командир сказал батальонному. Поднялась буча: «Картонные подметки, интендантские воры, опять Севастопольская кампания, немедленно составить акт, телеграмму в Ставку. Николай Николаевич мужчина серьезный – виновных повесит или, по меньшей мере, на каторжные работы!!»

Доложили командиру полка И.С. Эттеру. Тот позвонил в штаб корпуса, корпусному интенданту. Немедленно на автомобиле примчался штаб-офицер. Как сейчас помню, в зале гощинского училища, где помещалось офицерское собрание, составилась комиссия. Интендантский штаб-офицер приволок с собой утвержденные правила для «постройки» и поставки сапог в армию, сантиметр и все что полагается. Принесли сапоги из разновременно прибывших партий. Искромсали штук десять сапог и старых, и новых. И во всех у них в задках нашли куски, уж я не помню теперь, толстого холста или фанерки, которые, как оказалось, пребывали там на самом законнейшем основании, будучи предусмотрены всеми инструкциями, правилами и положениями. Акта не составили, и вешать пока никого не пришлось. А просто никто из офицеров, не исключая и начальника хозяйственной части, постоянно возясь с солдатской обувью, никогда в жизни не видал солдатского сапога, так сказать, «в разрезе» и не имел ни малейшего понятия о том, как эти сапоги «строятся».

Белье было также крепкое и в достаточном количестве.

В периоды обильных вещевых посылок, как было, например, в декабре 1914 года, я лично видел, как солдаты бросали и дарили жителям свои весьма грязные, но еще совершенно целые рубахи, только чтобы не носить лишнего в ранцах и не стирать самим, хотя мыло было казенное и отпускалось широко.

Так как я принял роту в начале месяца, то как раз в эти дни из обоза 2-го разряда явился военный чиновник, казначей Иванов, и привез для раздачи жалованье. Казначей Иванов был серьезный человек, держал себя крайне официально и ни в какие фамильярности с офицерами не пускался. Говорил он мало и только о деле. Но был у него крошечный недостаток. Он не то что заикался, но была одна буква «п», которая в начале слова ему совсем не удавалась. Она у него выходила с маленьким выстрелом. Этого было достаточно, чтобы наша молодежь при каждой раздаче жалованья его разыгрывала. 19-летний Игорь Энгельгардт, шалун и озорник, задавал ему, например, такой вопрос:

– Простите, пожалуйста, Петр Петрович, позвольте полюбопытствовать, мне полагаются подъемные?

На это ответ следовал такой:

– П-подъемных вам, п-поручик, не п-полагается. Что вам п-причитается, то и п-получите.

Проделывать это нужно было, конечно, осторожно, чтобы казначей не понял и не обиделся, и это-то, в соединении с его серьезным и официальным видом, и составляло главную прелесть такого препровождения времени.

При раздаче жалованья главное затруднение состояло в том, что мелких бумажек было мало, все десятирублевки и пятирублевки, а бумажек и монет ниже рубля не было почти вовсе. На офицеров мелочи еще хватало, но солдатам, которые получали по 2 рубля с копейками (жалованье, походные, амуничные и т. д.), раздать жалованье каждому, как полагается и как делалось в мирное время, когда менять можно было в любой казенной винной лавке через улицу, – было совершенно немыслимо. Поэтому перед раздачей жалованья приходилось с фельдфебелем и со взводными долго высчитывать, какие комбинации из людей составить, чтобы каждый получил, что ему полагается, тем более что и среди рядовых из-за всяких эвакуаций, командировок, «удовлетворений довольствием» и «неудовлетворений» не все получали одинаково. Вот и сидишь на пне. Перед тобой опрокинутый ящик. На ящике список с фамилиями, графами и итогами. Непременно с копейками. Рядом толстые пачки денег. По бокам фельдфебель и взводные. Кругом группа чинов, первый взвод.

– Васильев, Сергеев, Сидоренко, Остапчук. Тебе полагается столько, тебе столько и тебе столько. Вот вам бумажка, кому сколько причитается, а всего 10 рублей 50 копеек. Кому дать деньги?

– Сидоренке!

– Поделитесь?

– Так точно, поделимся!

– Получай, Сидоренко!

И в графе против фамилии каждого ставишь птицу.

Это, собственно, была единственная кропотливая операция с деньгами. Вообще же хозяйством, то есть продовольствием, мы, ротные командиры, на войне почти не занимались, да и не имели возможности заниматься. Всем этим ведала полковая хозяйственная часть, помещавшаяся в тылу, при обозе 2-го разряда.