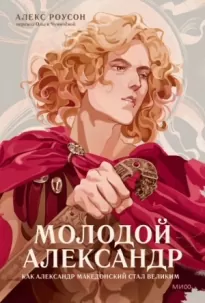

Молодой Александр

- Автор: Алекс Роусон

- Жанр: Исторические приключения / Зарубежная приключенческая литература

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Молодой Александр"

РАЗУМ

Македонские ученики Аристотеля, должно быть, отличались от его учеников в Академии или при дворе Гермия: шумные, привыкшие соперничать, одетые, как принято у знати, в каусии, хламиды и крепиды, физически крепкие, стройные и высокие, как сарисы… Александр, унаследовавший от отца более скромное телосложение, должен был выглядеть не так впечатляюще на их фоне.

Аристотель наверняка был не тем учителем, которого они ожидали увидеть. Биографы философа отмечают, что он носил кольца на пальцах, изысканную одежду и обувь, педантично следуя древней моде, хотя на сохранившихся портретах он выглядит грубовато и совсем непохож на утонченного денди. Некоторые источники предполагают, что он шепелявил, имел тонкие ноги и маленькие глаза[349]. Он высоко ценил хорошее образование; природные способности, исследование и практику считал ключами к успеху. Когда его спросили, чем образованные люди отличаются от необразованных, он якобы ответил: «Тем же, чем живые от мертвых»[350]. К современной молодежи он относился довольно пренебрежительно. «Ныне молодые по характеру алчны и склонны делать все, что им угодно, – писал он в сочинении о риторике, – они гневливы, вспыльчивы и способны внимать ярости… они думают, что знают все, и упрямы»[351]. Судя по рассказам, одним из его любимых выражений было «Корни образования горьки, но плоды сладки» – несомненный результат размышлений учителя, который повидал на своем веку немало нерадивых учеников. Дисциплина была необходима, она не давала растрачивать остроту ума на всякую ерунду[352]. Другое свидетельство предполагает, что он не хотел тратить время на тех, кто медленно соображает. Когда его спросили, как ученики могут добиться успехов в учебе, он ответил: «Нагоняя тех, кто впереди, и не дожидаясь тех, кто отстал»[353].

Неизвестно, сколько мальчиков обучал Аристотель в Миезе, возможно, только ближайшее окружение Александра или тех, кого удалось отвлечь от занятий в гимнасии. Учитывая дорогостоящее образование Александра, вряд ли царевич был одним из отстающих. Проще представить его всезнайкой, стремящимся проявить себя лучше, чем сверстники и, возможно, чем новый учитель. В «Романе об Александре» юный царевич упрекает Аристотеля, когда тот спрашивает учеников, какие милости они окажут ему, когда унаследуют положение своих отцов. «Зачем вы спрашиваете меня о том, что произойдет в будущем, – ответил Александр, – если у вас нет уверенности в том, что произойдет завтра?»[354] Это, конечно, литературный вымысел, но учитель и царственный ученик наверняка на многое смотрели по-разному. Позже они и вовсе расходились во мнениях по целому ряду вопросов, включая отношения с варварами. Наилучшим образом жизни для Аристотеля была жизнь, проведенная в спокойном созерцании; для Александра – в действии и познании природы божественного. Один фрагмент из утерянного сочинения по философии сообщает, что царевич жаловался Филиппу на наставника, отвергая его рассуждения против Никагора, тирана Зелеи, и насмехаясь над его претензией быть воплощением бога Гермеса. Александр, очевидно, думал иначе, и это дает нам редкое свидетельство о его раннем религиозном мировоззрении[355]. Однако связь между учеником и учителем в Античности имела особый статус, и нет причин сомневаться в том, что их отношения были дружескими и между ними даже существовала привязанность. Плутарх, всегда стремившийся подчеркнуть философскую сторону личности Александра, пишет, что он полюбил Аристотеля и восхищался им, пожалуй, больше, чем Филиппом, потому что один дал ему жизнь, а другой научил его, как прожить эту жизнь благородно[356].

Тем, кто захочет прикоснуться к сути аристотелевских лекций, не придется долго искать. До нас дошел целый корпус философских трудов, занимающий значительную часть полок в любом книжном магазине или библиотеке. К сожалению, ни одного из публичных выступлений Аристотеля, которые в античную эпоху вызывали восхищение, не сохранилось; то, что осталось, по оценкам специалистов, составляет лишь пятую часть написанного при жизни и, как полагают, является конспектами его лекций. Они нелегки для восприятия и требуют постоянной концентрации внимания, недаром поэт XVIII века Томас Грей сравнил их чтение с поеданием сухого сена[357]. Современный читатель сталкивается с теми же трудностями, что и древние ученики, которые слушали учителя, прогуливаясь по затененному портику школы. Легко отвлечься, особенно если у нас нет возможности задать вопросы, чтобы прояснить непонятное. Однако те, кто терпеливо следил за цепочкой логических суждений, получали в награду моменты подлинного озарения. Для IV века до н. э. это были смелые мысли, даже дерзкие и экстраординарные. Практика ходьбы и разговора определяла аристотелевский подход к философии. Он и его преемники стали известны как перипатетики, слово это происходит от греческого «ходить, прогуливаться». Согласно одному преданию, идея такого способа преподавания первоначально родилась в Македонии. Диоген Лаэртский, создавший жизнеописание Аристотеля, упоминает, что, когда Александр выздоравливал от болезни, учитель присоединялся к нему на ежедневных прогулках, во время которых они обсуждали ряд тем, чтобы скоротать время, а ходьба стимулировала мышление[358].

Что именно входило в учебную программу в Миезе, долгое время оставалось предметом споров. Этот период не упоминается напрямую ни в одной из сохранившихся работ Аристотеля. Плутарх в «Жизнеописании Александра» указывает в качестве тем обсуждения этические и политические доктрины, что вполне правдоподобно. Аристотель особенно заботился о том, чтобы сформировать добродетельного человека; сохранившиеся трактаты «Никомахова этика» и «Евдемова этика» относятся к числу его самых знаменитых произведений. Очевидно, предполагалось и изучение политики. В течение жизни Аристотель собрал сведения о более чем 150 базовых законах греческих полисов, чтобы понять принципы действия при разных типах правления, – предмет этот был как никогда актуален в период масштабного вмешательства Македонии в дела Греции. Собрание законов дополняло знаменитый труд Аристотеля, озаглавленный «Политика»: в нем он исследует различные системы правления, давая настоящий мастер-класс по политической философии. Считается, что основная часть этого произведения была создана во время пребывания Аристотеля в Лицее / Ликеоне (335–323/2 годы до н. э.), но нет сомнений, что текст основан на вдумчивых исследованиях, интерес к которым не угасал на протяжении всей жизни Аристотеля. Один поздний источник утверждает, что заказчиками этого сочинения были Филипп и Александр[359]. Другой вопрос – как часто учитель и ученик обсуждали подобные темы во время обучающих прогулок в Миезе. Аристотель однажды написал, что «юноша не годится для лекций по политологии, потому что не разбирается в практических делах жизни, из которых политика черпает свои предпосылки и содержание»[360].

Один из афинских соперников Аристотеля дает драгоценное описание другого предмета, которым занимались в Миезе. Исократ был престарелым учителем и главой престижной школы в Афинах, специализировавшейся на искусстве публичных выступлений. Он проповедовал преимущества своей образовательной системы для подготовки молодых людей к реалиям политической и гражданской жизни и высмеивал философов Академии, которые, по его мнению, впустую тратили время на теорию, не принося никакой пользы своим ученикам. Примерно в 342 году до н. э. он написал письмо Александру, составленное образцовым дипломатическим языком и оставляющее терпкий привкус кислого винограда. Вероятно, причиной самого письма и его тональности послужило то, что в качестве наставника для сына Филипп выбрал философа Академии, а не одного из последователей Исократа, например Феопомпа, который также провел некоторое время при македонском дворе[361]. Исократ призывает Александра отказаться от критики (приема оспаривания темы с двух противоположных сторон) в пользу исократовского подхода к риторике. Реакция Александра неизвестна, но ему должно было польстить внимание передовых умов того времени к процессу его обучения.

Исократ, однако, был не в состоянии оценить обычаи македонского общества, где ценились свобода слова и возможность диспута между царем и его соотечественниками. Обсуждение темы с противоположных сторон тренировало ум и развивало способность вести дискуссию, отстаивая свои аргументы. Ученик мог взвесить все за и против любого предмета, чтобы принять обоснованное решение. Это также поддерживало дух соперничества, ведь каждый юноша претендовал на победу, что и составляло подход Аристотеля к риторике, поскольку он стремился сочетать мудрость с ораторским красноречием[362].

Метод, очевидно, оставался популярным в кругу Александра и его друзей, и они продолжали практиковать его, когда отправились в Азию. На одну пирушку был приглашен Каллисфен, родственник Аристотеля и официальный летописец кампании. Собравшиеся развлекались, и, когда общая чаша дошла до Каллисфена, ему предложили вознести хвалу македонянам. Каллисфен произнес воодушевляющую речь, которая имела такой успех, что все аплодировали и бросали в него гирлянды – знак особой чести. Александр был доволен выступлением, но счел задачу слишком легкой. Он процитировал строчку из «Вакханок» Еврипида: «Когда умен оратор и предмет / Искусно выбран им, не диво речью / Ему пленить сердца»[363][364]. Затем он дал Каллисфену более сложную и опасную задачу. «Но покажи нам силу своего красноречия… обличением македонян, чтобы они могли стать еще лучше, узнав свои недостатки». Каллисфен согласился, однако это был уже не гимнасий: в пиршественном зале собрались не мальчики, а закаленные в боях воины. Аристотель, вероятно, сказал бы, что ему не хватило здравого смысла, но Каллисфен на мгновение забыл, с кем имеет дело[365]. Он пустился в ожесточенные разглагольствования против македонян. Лица окаменели, все замолчали. Кровь закипела в жилах, когда Каллисфен заявил, что только распри между греками позволили Филиппу прийти к власти. Он даже процитировал пословицу: «Во время мятежа и низкий человек в чести»[366]. Александр ответил, что Каллисфен представил доказательства «не своего красноречия, а своей недоброжелательности к македонянам». Его дни были сочтены.

Еще несколько предметов, вероятно, входили в учебную программу Миезы. Плутарх упоминает искусство врачевания, основываясь на письмах, в которых Александр помогал своим Спутникам советами по лечению[367]. Письма, на которые опирается Плутарх, могли быть фальшивками – эпистолярный жанр приукрашивал реальность и включал немало поздних текстов, формируя своеобразную традицию. То, что Александр имел некоторые познания в медицине, вполне правдоподобно. Македонский царь отвечал за здоровье своего народа как в мирное, так и в военное время, а также был прямым посредником в общении с богами-целителями. Болезни и травмы были обычным делом, и благоразумно при таких условиях знать целебные свойства некоторых растений[368]. Ранний интерес к медицине царевичу могли привить Филипп Акарнанский, врач, который с детства заботился о здоровье Александра, и Олимпиада, серьезно относившаяся к благополучию сына.