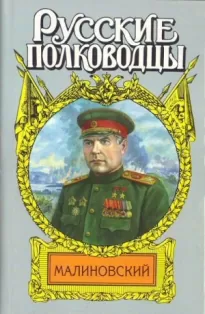

Малиновский. Солдат Отчизны

- Автор: Анатолий Марченко

- Жанр: Историческая проза

- Дата выхода: 2005

Читать книгу "Малиновский. Солдат Отчизны"

ПАМЯТЬ-СНЕГ

И память-снег летит и пасть не может. Давид Самойлов

Никогда не знаешь, что запомнится даже из того дня, что, считается, врезан в память целиком. Помнишь другое — рядом, после. Пустой дом наутро после похорон, очки на краю стола. Машинально: «Надо сдвинуть, разобьются. — Разобьются — и что? На что они теперь? — Нет, нельзя, чтоб разбились: папины! И полдня ищешь футляр, цепляешься за очки, как за соломинку, протянутую из прошлого в жизнь, которой ты не хочешь знать, но которая началась — вчера. Первый её день — похоронный — так и останется зиянием. Ни тогда, ни тридцать лет спустя не вспомнить ни лиц, ни слов — только тиски, сдавившие душу, холод и мелодию, столько раз слышанную прежде, но мимо сердца, а с тех пор уже навсегда слитую с мокрой метелью и осклизлым льдом брусчатки на площади. 3 апреля 1967 года в Москве шёл снег, последний в ту долгую зиму.

А за полгода до того, 7 ноября, был мой двадцатый день рождения. Папа уже болел, но ни мы с мамой, ни врачи и не подозревали о диагнозе. Сильно болела нога на месте старого ранения, полученного ещё в Первую мировую, (а если папа говорит «сильно», значит — «непереносимо»). После бездумно прописанного грязевого лечения в Цхалтубо стало только хуже, но папа работал и седьмого пошёл принимать парад. Только мы с мамой знали, чего ему стоит каждая ступенька на мавзолей, каждое слово речи. Вернувшись, он лёг и больше уже не вставал (а жить ему оставалось полгода). Через неделю его увезли в госпиталь — в пятницу, и это пренебрежение суеверием испугало.

Ещё в Первую мировую, в Польше, гадалка, предсказывая папе головокружительную судьбу, маршальский жезл и высший военный пост, предупредила: «Не начинай нового дела, не отправляйся в путь в пятницу! Дурной для тебя день». Поначалу он не обратил внимания на предостережение и не принял всерьёз пророчеств, но после второго ранения (оба — в пятницу, как и третье, тридцать лет спустя) взял за правило смотреть в календарь, назначая начало операций или планируя командировки. Но пятницы из недели не выкинешь — всё худшее в нашей семье неизбежно случалось в пятницу. Пятницей был и последний день папиной жизни — 31 марта 1967 года. Спустя тридцать лет в пятницу умерла мама.

Я в мелких подробностях помню те последние полгода и теперь понимаю, что папа был фаталистом и стоиком. Врачи и сёстры так и не услышали от него ни стона, ни жалобы и говорили потом, что у него патологическое терпение. Ни одного вопроса о диагнозе, никаких распоряжений маме «на потом». Он терпел боль, выносил болезнь молча, мужественно и достойно. Вечером 30 марта, когда я уходила из больницы, вместо обычного «до свиданья» папа едва слышно сказал: «Будь счастлива!» И я не поняла, что он со мной прощается...

Сейчас, когда с дистанции уже почти в сорок лет я думаю о папиной жизни, поражает её сходство с головокружительным романом. Таинственное рождение, мучительно тяжёлое детство, раннее взросление, кругосветные путешествия, чужие страны, ставшие ему дорогими, — Франция, где он мог остаться, как многие из его товарищей по экспедиционному корпусу, Испания, которую он полюбил ещё до того, как ступил на её землю, и покидал с горечью невольной вины — «не сумел помочь...» И войны, войны, войны...

Сколько их было в его судьбе! Четыре года Первой мировой, год гражданской, почти два года испанской и четыре Великой отечественной. Больше десяти лет. Какой мерой считать их? Год за два? За три? За пять? А были, наверное, дни — или часы, или час, — которые зачтутся за десятилетие. Июльский день перед сдачей Ростова. Декабрьское утро на реке Мышкове, от которого война повела другой счёт. Или ночь Карибского решения. Я не знаю, какие дни назвал бы он сам — эти или совсем другие, о которых теперь уже никто не узнает.

Я не спрашивала — он не рассказывал. Папа вообще был молчалив, а я слишком уж молода и не до той давней (а на самом деле слишком ещё близкой) войны мне было тогда, в двадцать лет, — до памяти надо ещё дорасти... Это сейчас, спустя столько лет, я перебираю свои догадки, просеиваю то, что помню, ища золотые крупицы — мелочи, почти что пустяки. Но ведь именно из мелочей складывается жизнь, и в ином пустяке куда больше характера и даже пресловутой исторической правды, чем во всех парадных портретах вкупе с декларациями для печати.

Хорошо помню мамин рассказ о параде Победы в 45-м. Разгрузились эшелоны, Военный Совет фронта и сотрудников секретариата разместили в гостинице «Москва». Полным ходом шла подготовка к параду, но — по всему чувствовалось — и к чему-то ещё. Слишком озабочен был папа, слишком поздно возвращался и не с репетиций парада, а из Генштаба, слишком уж был молчалив и погружен во что-то своё.

Но вот прошёл парад, все вымокли до нитки под проливным дождём, который не омрачил торжества, — то был плач по всем убиенным, замученным, пропавшим без вести...

После парада — приём в Кремле, вечером — салют, а после, уже в гостиничном номере, была сделана фотография, которая сейчас висит у меня на стене, рядом с той, что снята 9 мая в 45-м году в Вене. Когда Вайль сложил аппараты и ушёл, ещё долго сидели все вместе — папа, его офицеры для особых поручений, мама — вспоминали, шутили, молчали. И вдруг мама услыхала, как Тевченков мурлыкает себе под нос:

Вейся, вейся чубчик кучерявый!

Развевайся, чубчик, на ветру!

А, заметив, что она прислушивается, подмигнул и запел громче:

Мама, я Сибири не боюся,

Сибирь ведь тоже русская земля!

И мама поняла, что война для них не кончилась, что им снова ехать на фронт, который вскоре получил название — Забайкальский.

Я родилась далеко от Москвы — в Хабаровске, 7 ноября 1946 года спустя час после первого папиного парада. (Всего их было у него тридцать восемь, по два в год, и ещё один — до меня — парад Победы). Вернувшись домой, папа не обнаружил мамы, спросил, куда она подевалась, и поехал в госпиталь, оставив Алексея Ивановича Леонова, фронтового друга, встречать гостей. В госпитале состоялся диалог, потом тысячу раз пересказанный мне самыми разными людьми:

— Как мне пройти к жене?

— Пройти к ней никак невозможно, товарищ маршал! Она на столе!

— У вас что, кроватей нет?

Уяснив, что рожают не на кроватях, папа, раз уж собрался ждать, отправился инспектировать госпиталь и наткнулся на безобразие: санитарки чистили картошку над ванной — по неведомой причине она служила помойкой. Но негодующая речь не успела прозвучать:

— Товарищ маршал! Поздравляю вас с дочкой!

Родившись девочкой, я не обманула родительских ожиданий и подтвердила давнее цыганкино предсказание, в котором и не сомневались. Уже была голубая «Наташина комната» с оттиснутой малярным трафаретом по верхнему краю стены — вереницей белых зайцев — у каждого в лапе глянцевая оранжевая морковка размером с заячье ухо! Была «Наташина коляска» — самодельное сооружение, сконструированное (если судить по фотографии, открывающей альбом моих детских обликов) из деталей списанной самоходки. Были Наташины пелёнки, распашонки, платьица, собственноручно сшитые мамой из парашютного шёлка (подарок семьи Красовских). Даже Наташина кукла с харбинского рынка — в локонах, кружевах и оборках. Но, главное, у меня было имя. Папа назвал меня в честь своей тёти — Натальи Николаевны Малиновской, которая приютила его, когда он в одиннадцать лет ушёл из дому. Она погибла вместе с сыном Женей в оккупированном Киеве — об этом папа узнал на второй день после освобождения города, когда летал туда, чтоб её отыскать.

Однажды Лидия Либединская в гостях у Давида Самойлова, где и мне случилось быть, сказала, что детям в семье нужнее всего любовь между родителями, — «это главный компонент воспитания». Плохо, когда главенствует любовь к детям (так ребёнка можно испортить), любовь к детям должна быть следствием той, другой любви. И если рассуждения Либединской верны, а на то похоже, значит, меня замечательно воспитывали.

Никогда за все двадцать лет, прожитых рядом с папой, я не видела семейных ссор или сцен, не слышала даже, чтобы кто-нибудь из родителей повысил голос на другого. По сдержанности папиного характера? Отчасти. По кротости маминого? Да нисколько — она человек взрывчатый, но с кем угодно, только не с папой. И тоже не потому, что сдерживалась, — просто друг в друге их ничто не раздражало. К примеру: зима, на даче, день восхитительный, маме хочется пойти к Сетуни, где, должно быть, особенно красиво (мы часто ходили к Сетуни, где «сквозной, трепещущий ольшаник», только с другой стороны, не от Переделкино). Папа тем временем уже раскрыл тетрадку, расстелил карту — и никаких надежд на прогулку. «Ну вот — не хочет!» — резюмирует мама и — улыбается. (Попробуй я не захоти — «нечего капризничать!»)

С тех пор, как в 1956 году папу перевели в Москву, я ни разу не была в Хабаровске, но знаю, что от мира моего детства не осталось и следа. Наверно, никто кроме меня уже не помнит заросший сад с беседкой, увитой диким виноградом, белые сирени у лестницы на террасу и клеверную лужайку, где играли сеттер с медвежонком. Улица Истомина, губернаторский дом, в котором по традиции всегда жил командующий округом. А на даче, на Красной речке, лиловый от багульника обрыв к Уссури с ветхой лестницей, где на проваленных ступеньках сидели — и не боялись — бурундуки. Лиственничная аллея вокруг дома, фанза на окраине парка, куда осенью сваливали садовый инвентарь, и накалённый летним полуднем балкон на крыше, именуемый «асотеей», — не папа ли назвал его этим испанским словом?

Сколько себя помню, у нас всегда жили домашние звери, причём в изрядном количестве. Когда я родилась, в доме было полно младенцев: пятеро котят и шестеро щенят. А ещё две большие собаки, кот и кошка. Во дворе, в конюшне, жил папин парадный конь Орлик — звезда во лбу, белые носочки, огромный карий глаз. И это ещё не полный список нашего зверья. В разное время у нас жили: дрофа с перебитым крылом, хроменькая дикая козочка, медвежонок, оставшийся без матери, ручная белка. Не боясь ни собак, ни кошек, она скакала по шкафам и занавескам и только спать забиралась в клетку. Всегда свой кот был у папы (с законным местом на письменном столе), свой — у мамы, а потом и у меня. Собаки считались общими, но за хозяина признавали папу. Одна обязательно охотничья, длинноухая, другая обычно приблудная, неведомой породы. Когда папы не стало, все они — обе собаки и два кота — не вынесли тоски, поселившейся в доме. Лишившись хозяина, все они умерли к сороковинам, выпавшим на девятое мая.

В пятидесятилетие Победы я спросила маму: «А что было тогда 9 мая — в сорок пятом?» И услышала: «Праздник. Мы с папой поехали в Вену, гуляли в венском лесу, в зоопарке. Там всех зверей сохранили». Так я узнала, что любимая моя родительская фотография — та, где они, кажется, безоглядно счастливы, снята в венском зоопарке. А в прошлом году, разбирая архив, я нашла листок из блокнота с папиной статьёй для фронтовой газеты. Он писал о том, как мучительно отступать, как стыдно, уходя, глядеть в глаза людям, которые остаются, — и не только людям: «Как-то особенно больно было оставлять Асканию-Нову, чудный южный заповедник. Нестерпимо горько оттого, что война пришла и сюда. Животные смотрели на нас с той же укоризной, что и люди. Хотелось опустить глаза».