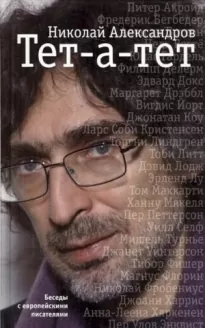

Тет-а-тет. Беседы с европейскими писателями

- Автор: Николай Александров

- Жанр: Публицистика / Литературоведение

- Дата выхода: 2010

Читать книгу "Тет-а-тет. Беседы с европейскими писателями"

Уилл Селф (Will Self)

Английский прозаик и журналист.

Родился в 1961 г. в Лондоне. Закончил Эксетер-колледж Оксфордского университета. Работал журналистом, ресторанным критиком и карикатуристом в ряде лондонских изданий. Ведет авторскую колонку в газете «The Independent» и в русской версии мужского журнала «Esquire». Активно выступает на радио, часто появляется на телевидении, принимал участие в реалити-шоу.

Книги: «Количественная теория безумия» (The Quantity Theory of Insanity, 1991), «The Quantity Theory of Insanity» (1991), «Кок'н'булл» (Cock and Bull, 1992), «Мое представление о веселье» (My Idea of Fun 1993), «Серая арена» (Grey Area, 1994), «Благоухание психоза» (The Sweet Smell of Psychosis 1996), «Обезьяны» (Great Apes 1997), «Крутые-кругые игрушки для крутых-крутых мальчишек» (Tough Tough Toys for Tough Tough Boys 1998), «Как живут мертвецы» (How the Dead Live 2000), «Sore Sites» (2000), «Дориан» (Dorian 2002), «Доктор Мукти и другие истории несчастий» (Dr. Mukti and Other Tales of Woe, 2004), «Книга Дэйва» (The Book of Dave, 2006), «Psychogeography» (2007), «Окурок» (The Butt 2008). «Psycho Too» (2009), «Entirely Women» (2010), «Walking to Hollywood» (2010).

Литературные премии: Джеффри Фабера (1991), «Ада Khan Prize» (1998) «Bollinger Everyman Wodehouse Prize» (2008).

Больше всего он напоминает великана из «Твин Пикса» Дэвида Линча. Такой огромный дядька. Говорит басом. Селф кажется несколько неловким. Обманчивое впечатление. В издательство, где мы с ним встречались, он приехал на велосипеде. В девять лет он впервые попробовал алкоголь, в тринадцать — выкурил первый косяк марихуаны, в восемнадцать — перешел на героин. Все это не помешало ему поступить в Оксфорд, где он занимался философией. Философия, впрочем, помогла не сильно. Так, в 1997 году, когда Селф в качестве обозревателя «The Observer» освещал избирательную кампанию Джона Мейджора, он был снят с самолета премьер-министра. Принимал дозу — прямотам, на борту. Из газеты его уволили, разумеется. Потом он, правда, как-то успокоился, бросил наркотики (включая кофе и сигареты), начал ходить пешком. Но темперамент чувствуется.

Как вы сюда добрались?

Я на велосипеде приехал. Иногда я езжу — вы, может быть, видели у лондонских курьеров или в других европейских городах, в Москве они тоже есть, такие велосипеды без передач, без свободного хода, на них надо постоянно крутить педали, — так вот, я иногда езжу на таком. Разъезжать на таком велосипеде по Лондону — дело довольно опасное, мне нравится.

Ходить пешком вы не любите?

Ну, если человек не любит ходить, ему надо сделать шаг вперед, к животному миру, встать на четвереньки и начать передвигаться так. С годами я все больше склоняюсь к идее, что надо ходить как можно больше, — по сути, стараюсь все свободное время проводить за этим занятием. Между прогулками и писательством — поразительный контраст. Сейчас я как раз пишу о прогулках пешком, это мне тоже нравится.

Что такое психогеография?

Это вопрос сложный. Сам термин, конечно, берет начало от Ги Дебора и французских ситуационистов. Они ввели понятие «derive» — в смысле блуждание по городу. По их мнению, человека все плотнее окружает общество, у которого нет своего лица. Наше восприятие города упирается в деньги. Где ты работаешь, где делаешь покупки, где платишь за развлечения… Их способ вырваться из этого — просто бродить по городам без определенной цели. Пожалуй, психогеография — это активный процесс; это не область исследований вроде литературы, истории или философии, это — практическая деятельность. Мои занятия психогеографией включают в себя главным образом борьбу с нынешними бестолковыми обычаями. Например я дохожу пешком до аэропорта, а потом куда-нибудь лечу. Но из города ухожу пешком. Меня не интересует романтическая сторона дела или всякие красоты. Мне интересны путешествия, которые все остальные люди воспринимают как бессмыслицу. Вот что я понимаю под психогеографией.

Каково это — быть сатириком?

Стоит ли говорить, что писатель, которого интересуют идеи, просто обязан быть сатириком. Особенно в Англии, где так сильно противостояние литературе, где самое главное — идеи, а не персонажи или повествование. Подобные вещи в понимании англичан связаны с французскими, русскими писателями, а не с английскими. Да, я сатирик — в том смысле, что считаю: в современном обществе есть стороны, заслуживающие, чтобы их высмеивали, и основательно. Каково это — быть сатириком? Трудно сказать; такой уж я есть, всегда писал и думал именно в таком ключе. Слова, которые первоначально побудили меня стать писателем, имеют сатирическую окраску: «Поджечь бы, чтоб загорелось как следует». Поэтому я не понимаю, как человек, в особенности писатель, может принимать общество таким как есть, не критикуя его. Как это: принимать общество, не высказывая никакой критики? Странное, наверно, состояние. Все равно что… ну, не знаю, для меня это — все равно что голым ходить.

Вы опираетесь на английскую сатирическую традицию?

Я, пожалуй, следую традиции европейской, а не сугубо английской. Многих из вдохновлявших меня писателей я читал в переводе; они были не менее важны для меня, чем английские. Русские писатели были для меня не менее важны, чем английские. Гоголь или Булгаков были для меня не менее важны, чем Свифт. Даже в голову больше не приходит никто достойный упоминания. Из французов — Селин, Ги Дебор… Я не считаю, что меня создала какая-то определенная традиция, не могу применять к себе такие категории. Могу говорить о конкретных текстах, которые меня интересовали, вдохновляли. Если я кому и обязан из английских авторов, так это Балларду. Как писатели мы в чем-то отличаемся, но он, можно сказать, носитель той философии, которую исповедую и я.

Реализм вам чужд в принципе?

Я не то чтобы не особенно люблю то, что называют натурализмом, — я просто его толком не понимаю. Мне кажется, это — понятие не менее условное, чем все прочие, способ изображать реальность так, как ее воспринимает большинство. По этой самой причине натурализм не улавливает странную природу жизни, ее сложность. Ведь точка зрения — ваша, их, кого угодно — сводится при этом к истине, которая не вызывает разногласий. Это — таблица. Это табличная литература. Я не считаю это литературой мыслей или чувств. То, что мы называем реальностью, — всегда приближение, а натуралистическое описание — всегда карикатура на это приближение. В общем, я этого совсем не понимаю. Потом, такая литература формируется в обществе, где верят в Бога. Автор в тексте отсутствует — так же, как в мире отсутствует всемогущий господь. Автор манипулирует своими персонажами — так же, как, по убеждениям верующих христиан, мусульман и иудеев, господь манипулирует людьми, этот мир населяющими. По-моему, такая литература в наше время, в нашем обществе неуместна.

А в условных мирах ваших произведений — «Обезьяны», «Окурок» — вы разве не ощущаете себя демиургом?

Разумеется, я чувствую себя Богом! (Смеется.) Да нет, не знаю, что я по этому поводу чувствую. Я пишу эти вещи в основном для собственного развлечения; это — моя главная цель. Пожалуй, когда создаешь альтернативный мир становится явным то, что остается за кадром в натуралистических книгах. Знаете, как школьникам учитель говорит: объясни, как ты решил задачу. Когда создаешь альтернативный мир ты тем самым объясняешь, как решил задачу. Так что, может быть, тут есть какой-то дидактический элемент… Не знаю. А может, это как у детей, желание что-то мастерить. Может, мне просто нравится создавать модели разных вещей. Когда пишу, я строю альтернативный мир — мне кажется, что только альтернативные миры и бывают на свете. Мы в альтернативных мирах живем, и ничего особенно странного я здесь не вижу. На самом деле вопрос в том, как и на чем вещи держатся, а не в том, как и чему они соответствуют. Добиться того, чтобы альтернативный мир получился, — это для меня, пожалуй, и значит описать наше мироощущение.

Карикатурный мир более реален, чем окружающее?

Нет, не думаю — я не считаю, что тексты сами по себе более реальны, чем какая бы то ни было реальность. Но они — одна из сторон реальности. Не знаю… Я верю в бесконечное число возможностей. Может быть, где-то существует какая-то вселенная, в точности соответствующая той, что я описал, описанному мной миру. Подозреваю, что это возможно.

Вы сознательно обращаетесь к творчеству предшественников, например в романах «Обезьяны» и «Дориан»?

Если говорить про роман «Обезьяны», писавшийся более 10 лет назад, то посыл тут был не литературный. Мною двигало знание того, что человекообразным обезьянам суждено вымереть в наши дни. Я думал о том, какие литературные традиции были связаны с открытием человекообразных обезьян, как их начали использовать в качестве сатирического приема с тех самых пор; как они стали известны на Западе, — из них выросли, например; Йеху у Свифта. Точно так же, решил я, их вымирание должно вызвать появление еще одной сатирической вещи. В конце концов, это наши ближайшие родственники, которые еще живы. Человеку можно переливать кровь шимпанзе — нет, серьезно, можно. Они казались мне поразительно странными и интересными существами. Так что дело тут было не столько в самих литературных примерах, сколько в данном факте. Что касается «Дориана» — это самая не характерная для меня книга, поскольку начиналась она как киносценарий. Мне заказали написать текст по мотивам Уайльда, но я понял, что закончить работу не смогу — не умею сотрудничать с людьми; меня, если честно, не особенно интересуют мнения других. Тогда я переделал эту вещь обратно в обычную прозу. По-моему, стало только лучше… Нет, я не то чтобы хочу сказать: никто на меня никакого влияния не оказал, у меня нет «литературных» романов, — но это воздействие действительно не имело первостепенного значения. Я не думал тогда, что пишу нечто подобное.

Вы надеетесь как-то изменить мир когда пишете?

Что тут сказать — конечно, хорошо было бы, если бы люди способны были менять свое отношение друг к другу. Да. Мне лично было бы приятно, если бы они начали по-другому относиться ко мне. Но опять-таки, в мире постиудейско-христианском — правда, нельзя сказать, что все это позади: у нас по-прежнему бывают всплески религии, — как бы то ни было, сегодня очень трудно заставить людей задаться хоть какими-либо моральными вопросами. Понимаете, такие писатели, как Свифт или даже Гоголь, знали, во что верят их читатели, могли обращаться к ним напрямую. Сегодня ты как сатирик не знаешь, что по мнению твоих читателей хорошо, а что плохо. Мы живем в эпоху морального релятивизма — и это, я считаю, правильно, мораль, я считаю, вещь релятивистская. Что хорошо, что плохо — зависит от общества, от периода. В общем, моя сатира нацелена на то, чтобы заставить людей задуматься над этими вопросами. Я не говорю: это хорошо, а это плохо; я говорю: было бы неплохо, если б вы немного сильнее, чем сейчас, задумались о том, что хорошо, а что плохо. Вот, по-моему, и все.

И принимаете довольно серьезные меры, чтобы заставить думать.

По-моему, эти меры не такие уж суровые. Я считаю, в моей прозе вообще нет ничего сурового — это у всех остальных она невыносимо искусственная, вялая, избитая. Мне кажется, я пишу нормальную прозу. А вот остальные писатели изображают мир так, что я его не узнаю — это не тот мир в котором живу я. Это — мир мещан, целиком погруженных в собственные сексуальные интрижки, в карьерные игры и прочее дерьмо в том же роде. Что тут интересного? Что тут важного — по сравнению с реальностью? Со смертью, со злом, с войной, со страданием, с душевными болезнями? Мне кажется, многие книги зациклены на мещанских переживаниях — что называется, обычные мещанские книги, в основном они пишутся мещанами для мещан, людьми, читающими слишком много романов, для других людей, читающих слишком много романов, так что получается замкнутый круг условностей. Главная задача подобной литературы — поддерживать впечатление внешней нормальности, и это тоже можно понять. У этих книг есть свое место, поэтому многие так целеустремленно их читают — хотят убедиться, что не сошли с ума. Поэтому читают о людях, способных самостоятельно распоряжаться собой, о людях, которые выглядят свободными, о людях, у которых есть выбор. Ведь у большинства-то выбора нет. У большинства нет реальной возможности самостоятельно распоряжаться собой. Все это — самообман, сплошной самообман. Но в романах все всегда по-другому. Потому что это успокаивает, такое чтение помогает людям почувствовать себя здоровыми, нормальными. Так что дело не во мне — я считаю, моя проза отнюдь не суровая.