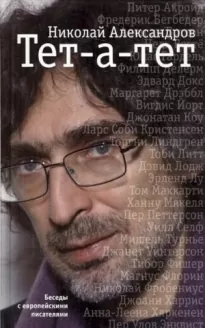

Тет-а-тет. Беседы с европейскими писателями

- Автор: Николай Александров

- Жанр: Публицистика / Литературоведение

- Дата выхода: 2010

Читать книгу "Тет-а-тет. Беседы с европейскими писателями"

Вы только что говорили о книге «Пятница». В чем отличие одной «Пятницы» от другой, какая разница между этими двумя книгами?

«Пятница, или Тихоокеанский лимб» — это была моя первая книга. Это большая «Пятница». Я шел от философии. И искал ход от философии к роману. И я нашел «Робинзона Крузо», роман англичанина Даниеля Дефо, опубликованный в 1719 году и породивший множество толкований и всяческих робинзонад. Я обнаружил, что это сюжет в высшей степени философский. Вы берете человека, помещаете его на необитаемый остров и смотрите, что он станет делать. Ему предстоит жить в полном одиночестве двадцать лет. Что произойдет с его знаниями, с его памятью, речью, сексуальностью? Как в течение этих двадцати лет, в полной изоляции от мира, он будет эволюционировать? А через двадцать лет — бац! появляется дикарь, Пятница. Как сложатся его отношения с Пятницей? Тема в высшей степени философская. Вся философия в ней заключена. Сексуальность, познание, речь — все. А потом, когда появляется Пятница, еще и взаимоотношения с другим человеком. В общем, для меня это был идеальный сюжет, и я написал роман «Пятница, или Тихоокеанский лимб». Но потом я подумал: слишком много там философии, это просто какой-то философский трактат! Выброшу-ка я всю философию и напишу вещь очень короткую. И оставил от первого варианта только треть, а две трети выбросил. Все переписал в другом стиле, более простом. Это была вторая версия — «Пятница, или Дикая жизнь». Мне сказали: ты написал вариант для детей. Нет, я просто написал лучше, сделал вариант более удачный. Более литературный. Первый был чересчур философским. Я уже говорил, что я философ-контрабандист, потому что, отталкиваясь от философии, занимаюсь литературой. Но моя литература — это подпольная философия, я прячу философию под покровом образов. А «Пятница, или Тихоокеанский лимб» — контрабанда очень плохая. Тут вся философия на виду, контрабандный товар выставлен напоказ на каждой странице. Поэтому я все переделал, написал короткую версию, которая имела большой-большой-большой успех. Это самый большой мой успех — и по количеству проданных экземпляров, и по числу переводов, и по тем впечатлениям, которые она мне подарила, потому что уже тридцать лет я разъезжаю по школам всего мира и говорю с детьми об этом романе. Могу сказать, что и вершиной, самой замечательной вершиной своей жизни и карьеры, я тоже обязан «Пятнице». Расскажу вам в двух словах, о чем речь. В Париже есть дом для слепых детей. Их там сто тридцать человек. Он называется Национальный институт слепых детей. Сто тридцать слепых детей, которых там обучают всему, чему только возможно обучить слепых. В частности, они много занимаются музыкой. И их обучают чтению с помощью шрифта Брайля. Однажды мне позвонил директор этого института и сказал: «Господин Турнье, я хотел бы вас пригласить, если вы можете прийти в такой-то день. У нас важное событие. Раньше, чтобы издавать книги для слепых, нужно было печатать их на машинке по одной. А теперь мы приобрели компьютер. Вводишь туда обычную книгу, и компьютер выдает ее набранной шрифтом Брайля и делает столько экземпляров, сколько закажешь, мгновенно. Мы готовим торжественный запуск этой машины и решили начать с вашей книги „Пятница“. Вы придете?» Я сказал: «Конечно! Это такой необыкновенный случай!» И я пошел. Собрались все сто тридцать детей. Машина заработала, и я раздавал детям полученные экземпляры. Вы знаете, что делает слепой? Мы, когда читаем, склоняем голову над книгой. А слепой, когда читает, поднимает глаза к небу. Это напомнило мне строчку Бодлера: «Что может дать, слепцы, вам этот свод пустой?»[3] Это был самый прекрасный день за всю мою писательскую деятельность. Думаю, ничего подобного мне уже испытать не доведется.

Почему вы стали заниматься философией и почему потом бросили?

Я полюбил философию в семнадцать лет. Во Франции философию изучают по программе в семнадцать лет — во всяком случае, так было в мое время, — это называется класс философии. Я невероятно увлекся, решил, что хочу заниматься в жизни только философией. То есть Платоном, Аристотелем, Декартом, Спинозой, Гегелем и так далее. Для этого существовала единственная возможность — преподавать, стать учителем философии. Во Франции, чтобы преподавать в лицее или в университете, нужно выдержать специальный государственный конкурс. Я готовился изо всех сил и был совершенно в себе уверен. Я был совершенно уверен, что выдержу этот конкурс и окажусь даже одним из лучших, но оказался в числе худших. Для меня это было страшным ударом. Я оставил всякую надежду сделаться преподавателем философии. И тогда… я стал заниматься, чем мог, чтобы заработать на жизнь. Работал на радио и на телевидении, где соприкоснулся с широкой публикой.

Это научило меня кое-чему. Помогло понять, что такое широкая публика. Я занимался рекламой, сочинял для радио рекламные тексты для продажи стиральных порошков, памперсов и средств для снятия макияжа. Это было невероятно полезно. Великолепная школа! А потом я решил: буду заниматься философией, но тайно, «из-под полы», контрабандой. Я храню философию при себе и запрятываю ее в истории, которые рассказываю. Все, что я написал, это и есть, в сущности, философия, облеченная в образы. Я философ-контрабандист.

Пытались ли вы что-то сочинять до вашего дебюта в литературе?

Нет. Я очень любил литературу, но отошел от нее в семнадцать лет. Я тогда полностью погрузился в философию, занимался только ею. Читал Спинозу и Канта и не читал Стендаля и Бальзака. Я прочел их раньше. В моей жизни произошел перелом, точнее, два перелома. Первый — когда я обратился к философии и отвернулся от литературы, второй — когда я, сохранив для себя философию, свою философскую культуру, стал писателем, литератором.

Трудно было начинать писать в сорок три года?

Знаете, я ведь начал действительно поздно. То, о чем я только что говорил, объясняет мое позднее начало. Ведь я опубликовал первый роман в сорок один год. Это очень поздно. У меня нет «ранних произведений», и мне не нужно краснеть за какие-то книги, опубликованные в двадцатилетием возрасте, от которых потом приходится отрекаться. Нет. Этой проблемы у меня нет. Я выпустил первый роман в сорок один год. И, по сравнению с другими писателями, опубликовал очень мало книг. Я не плодовит. В итоге из-за позднего начала и отсутствия плодовитости написанное мною ничтожно — с точки зрения количества, не знаю, как с точки зрения качества. Но с точки зрения количества, нетрудно найти писателей моего возраста, которые выпустили книг в десять раз больше. Совсем нетрудно.

Почему вы часто берете в качестве сюжета для своих романов истории, сюжеты или мифы, которые широко известны?

Потому что миф есть конкретная история, с персонажами и приключениями, и в то же время за всем этим стоит философия. Иначе говоря, мифологический герой воплощает какую-то грань человеческого удела вообще. Вот, например Дон Жуан. Дон Жуан — это миф. Ибо миф появляется снова и снова во многих произведениях. Часто автор придумавший миф, сам об этом не знает. И не успевает узнать, потому что умирает раньше, чем его герой становится мифом. К примеру, Тирео де Молина, испанский драматург, который написал пьесу «Дон Жуан, или Севильский озорник»[4], умер даже не подозревая, что создал миф о Дон Жуане. Этот миф подхватили потом Мольер Моцарт и т. д. Почему? Потому что Дон Жуан воплощает все, что есть в сексуальности необузданного, асоциального, антирелигиозного. Дон Жуан — это сексуальность преступная. Это его глубинная составляющая, от нее никуда не денешься. Нельзя утверждать, будто сексуальное начало в человеке можно укротить. Потому что это неправда. Сексуальность есть нечто опасное и необузданное. Именно ее и воплощает Дон Жуан. И это будет правдой всегда. Антидонжуан — это «Тристан и Изольда». Абсолютная верность, всепоглощающая любовь между мужчиной и женщиной. Для них ничего больше в мире не существует… Но есть и другие мифы… Робинзон Крузо — миф об одиночестве. Человеческое одиночество знакомо всем, но в городе. Тема одиночества, бесспорно, фундаментальна. Она воплощена в Робинзоне Крузо. Ведь находили людей — об этом не каждый раз сообщают, но такое случается постоянно, — мужчин и женщин, умерших у себя в квартире, за наглухо запертой дверью, к которым никто никогда не приходил, которые ни с кем не общались — годами! Так бывает. Это проблема одиночества, не имеющая никакого отношения к необитаемому острову. Совершенно не обязательно жить на необитаемом острове, чтобы быть одиноким. Большинство нищих, большинство клошаров на улице — такие же одинокие люди. Попробуйте с ними поговорить. Я пробовал. Им совершенно нечего вам сказать. В общем, в Робинзоне Крузо воплощена тема одиночества. И Даниель Дефо умер не зная, что создал миф об одиночестве. Он этого не знал. И был бы наверняка очень удивлен. Как правило, когда создатель мифа понимает, что сочинил миф, и видит, как этот миф к нему возвращается, он приходит в смятение. Он растерян. Он говорит: я этого не хотел. Такое было. Это случилось с Гете. Гете в «Вертере» создал миф романтической любви, хотя «Вертер» вышел в 1774 году. Гёте было тогда двадцать пять лет. Успех был невероятный, во всей Европе, невероятный! Гете прославился за несколько дней. Но он не знал, что создал миф. Он обнаружил это тридцать лет спустя, уже будучи важной персоной при Веймарском дворе, вельможей, моральным авторитетом. Оказалось, что молодые люди одеваются как Вертер девушки одеваются как Лотта и — кончают жизнь самоубийством! Гёте стали обвинять в том, что он создал в «Вертере» апологию самоубийства от несчастной любви! Гёте, естественно, негодовал: «Я этого не хотел!» Однако миф-то сочинил он! Миф о Вертера сочинил Гёте! И это редчайший случай, когда автор прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как созрел его миф. Уникальный случай! По крайней мере, я других не знаю. И… это потрясающе, не правда ли, такая встреча… такая встреча… встреча человека с мифом, который он создал или который он воплощает, ведь Вертер — это он сам. Есть очень красивый пример такой встречи, почти архетип, в «Одиссее» Гомера. Это эпизод, когда Одиссей потерял все. Он был в плену у нимфы Калипсо, потерял свой корабль, потерял своих спутников, одежду, он совершенно голый. И ему оказывает гостеприимство царь. Одиссей не говорит, кто он, ему стыдно, потому что он был все-таки довольно известным человеком и ему стыдно за то, что он оказался в таком положении. И вот, во время пира в царском дворце, где присутствует Одиссей, появляется аэд. Он слепой, он не видит Одиссея и начинает петь, играя на лире. О чем же он поет? О подвигах Одиссея во время Троянской войны! И Одиссей оказывается лицом к лицу с мифом о самом себе. Он, жалкий, потерявший все, голый, видит Одиссея в небе, куда устремлен взгляд аэда. И что же он делает? Он не выдерживает и плачет, роняя слезы в тарелку. Потрясающий эпизод! Столкновение человека со своим мифом. То же произошло и с Гете, когда он обнаружил, что создал Вертера, и воскликнул: «Нет, я этого не хотел!»

Существуют ли мифы XX века?