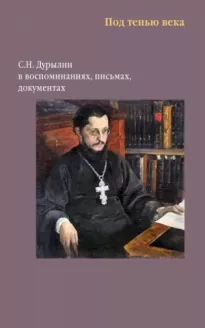

Под тенью века. С. Н. Дурылин в воспоминаниях, письмах, документах

- Автор: Автор неизвестен

- Жанр: Биографии и Мемуары / Православие

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Под тенью века. С. Н. Дурылин в воспоминаниях, письмах, документах"

Фудель Сергей Иосифович

Фудель Сергей Иосифович (1901–1977) — духовный писатель, православный богослов, философ, литературовед. Сын протоиерея Иосифа Фуделя. Неоднократно репрессирован по политическим мотивам, был в лагерях и ссылках. Ученик и младший друг С. Н. Дурылина. Написал о нем воспоминания. Во время ссылок переписывался с Дурылиным. Навещал его в болшевском доме.

Я узнал близко Сергея Николаевича ранней весной 1917 года, когда он жил один в маленькой комнате во дворе серых кирпичных корпусов в Обыденском переулке. На небольшой полке среди других книг уже стояли его вышедшие работы: «Вагнер и Россия», «Церковь Невидимого Града», «Цветочки Франциска Ассизского» (его предисловие), «Начальник тишины», «О Церковном Соборе», статья о Лермонтове и что-то еще. Икона была не в углу, а над столом — старинное, шитое бисером «Благовещение». Над кроватью висела одна-единственная картина, акварель, кажется, Машкова: Шатов провожает ночью Ставрогина[99]. Это была бедная лестница двухэтажного провинциального дома, наверху, на площадке, стоит со свечой Шатов, а Ставрогин спускается в ночь. В этой небольшой акварели был весь «золотой век» русского богоискательства и его великая правда.

Тут, на кровати, Сергей Николаевич и проводил большую часть времени, читал, а иногда и писал, сидя на ней, беря книги из большой стопки на стуле, стоящем рядом. Писал он со свойственной ему стремительностью и легкостью сразу множество работ. Отчетливо помню, что одновременно писались, или дописывались, или исправлялись рассказы, стихи, работа о древней иконе, о Лермонтове, о Церковном Соборе, путевые записки о поездке в Олонецкий край, какие-то заметки о Розанове и Леонтьеве и что-то еще. Не знаю, писал ли он тогда о Гаршине и Лескове, но разговор об этом был.

На верхнем этаже книжной башни у кровати лежал «Свет Невечерний» Булгакова, а из других этажей можно было вытащить «Размышления о Гёте» Э. Метнера, «По звездам» В. Иванова, «Из книги невидимой» А. Добролюбова, «Русский архив» Бартенева, два тома Ив. Киреевского, «Богословский вестник», романы Клода Фаррера, «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского, какие-то книги о Гоголе, журналы «Весы» и «Аполлон» и даже издание мистически темных рисунков Рувейра.

Я, придя вечером, часто оставался ночевать, спать ложился на полу на каком-то старом пальто, и тогда начинались «русские ночи» Одоевского: долгие разговоры о путях к Богу и от Бога, все те же старые разговоры шатовской мансарды, хотя и без Ставрогина.

От долгого ночного бодрствования всегда хотелось есть, но еды в гостях у Сергея Николаевича тогда не полагалось: он забывал о ней, да к тому же какая могла быть еда в те совершенно голодные годы почти сорок лет назад? Я не знаю, чем питался Сергей Николаевич днем, но вечером он обычно ничего не ел, а выпивал только стакан или два вечно остывающего в забвении чая. Впрочем, когда мой голод бывал слишком очевидным (мне было тогда 17–18 лет), он, весело улыбаясь, почтительно вытаскивал из-под кровати деревянный ящик с какой-то крошечной сушеной рыбкой, привезенной им из странствований по Олонецкому краю, где он искал народные говоры и колдунские ритуалы, старые леса «края непуганых птиц», старые деревянные церкви допетровской эпохи. Он жил как монах, и то, что раза два было так, что перед нами на столе стояла бутылка красного кислого вина и он мне говорил стихи Брюсова, не ослабляло, а еще подчеркивало это восприятие его жизни. Это было вольное монашество в миру, с оставлением в келье всего великого, хотя бы и темного волнения мира.

У него была одна любимая тоскующая мазурка Шопена. Он часто напевал мне ее начало, и до сих пор — через 40 лет, — когда я ее слышу, я точно вновь у него в Обыденском переулке.

Помню, как после долгого и восторженного рассказа об Оптиной, где он только что был, он стал говорить об опере «Русалка». «Это истинное чудо!» — сказал он. Или вдруг после молчания, когда он, лежа на кровати, полузакрыв глаза, казалось, был весь в ином духовном мире, он начинал читать мне отрывки из его любимой вещи Клода Фаррера «В чаду опиума». Это не было дешевое любопытство зла, так как для него и здесь был «иной мир». Это было, или так ему (и мне) казалось, какое-то соучастие в тоске этого зла по добру. Его рассказ «Жалостник», где им дана вольная интерпретация слов св. Исаака Сирина о молитве за демонов, был уже напечатан в «Русской мысли». Образ тоскующего лермонтовского Демона был тогда его любимый поэтический образ. Но, впрочем, может быть, тут было и какое-то особое, русское и тоже тоскующее любопытство.

О, бурь заснувших не буди,

Под ними хаос шевелится[100].

<…> «Заснувшие бури» просыпались вечером, когда подбор материалов для работы по гносеологии русской иконы окончен, мысленная и безнадежная полемика о том, прав ли был Гоголь, сжигая «Мертвые души», утомила, а впереди — еще долгая русская ночь!

Часов однообразный бой,

Томительная ночи повесть[101].

Сергей Николаевич очень любил ночные стихи и Тютчева, и Пушкина: «Когда для смертного умолкнет шумный день», «Бессонницу».

Парки бабье лепетанье,

Жизни мышья беготня,

Что тревожишь ты меня?[102]

Кажется, в 1918 году он написал рассказ, который так и назывался — «Мышья беготня». Он посвятил его мне, потому что именно с этой мышиной стороны я был ему тогда больше близок.

Но вот ударили к ранней обедне у Илии Обыденного. Уверенно, непобедимо, всегда спокойно зазвучали колокола, и темный хаос образов, тоски и наваждений исчез в лучах света. <…>

Опять — «победа, победившая мир, вера наша»! Все ночное теперь воспринимается уже не в остроте притягивающего «познания добра и зла», а как этап борьбы. Я помню, что Сергей Николаевич любил эту строфу стихотворения Эллиса, его соучастника в «Мусагете»:

Белую розу из пасти дракона

Вырвем средь звона мечей.

Рыцарю дар — золотая корона

Вся из лучей![103]

Борьба духа есть постоянный уход от постоянно подступающего зла, в какой бы врубелевский маскарад это демонское зло ни наряжалось. Уход и есть уход, движение по пути, странничество, и в этом своем смысле духовное странничество, то есть богоискательство, присуще всем этапам веры. Оно есть побег от зла.

В один из тех годов Сергей Николаевич написал мне большое автобиографическое стихотворение, которое начиналось так:

Что помню я из детства? — Сад цветущий,

Да белых яблонь первый снег,

И тихий звон к вечерне, зов, зовущий

Младенческую душу на побег.

А еще как-то вечером он взял с полки свою книжку «Вагнер и Россия» и на обороте обложки вместо обычного «От автора» написал мне экспромтом другие стихи, в которых были такие строки:

Тебе — что скажу, что помыслю?

Я дням своим воли не числю,

Я путник в бездолье равнин.

Русские путники всегда искали потонувший в озере Китеж, Церковь Невидимого Града, где уже нет зла в Церкви, а всегда благовест и служение Богу. Благо тем, кто несет в себе до конца эту невидимую Церковь! <…>

Одно дело писать о Китеже, а другое дело идти к нему. У Сергея Николаевича была одна черта: казалось, что он находится в каком-то плену своего собственного большого и стремительного литературного таланта. Острота восприятия не уравновешивалась в нем молчанием внутреннего созревания, и он спешил говорить и писать, убеждать и доказывать.

Кроме того, наряду со всей остротой его познания у него была какая-то точно мечтательность, нереалистичность. То, что надо было с великим трудом созидать в своем сердце — святыню Невидимой Церкви, — он часто пытался поспешно найти или в себе самом, еще не созревшем, или в окружающей его религиозной действительности. Его рассказы о поездках в Оптину были полны такого дифирамба, что иногда невольно им не вполне верилось: не так-то легко Китежу воплотиться даже в Оптиной. <…>

Вот почему, когда он молчал, не апологетировал, не убеждал, а только изредка, «в тихий час», в минуту сердечного письма, в одинокой молитве, говорил переболевшие слова или только смотрел из-под золотых очков своим внимательным, теплым взглядом, — тогда была в нем особенная власть и именно тогда я любил его больше всего. В своей тишине он был из тех редких людей, которые обладают даром открывать людям глаза на солнечные блики на обоях. Ведь бывают минуты, когда в серую мглу комнаты войдет луч солнца, и, как странника Божия, может принять его просветлевшая вдруг душа. <…>

Однажды летом 1917 года Сергей Николаевич повел своих друзей в Кремль показывать иконопись Благовещенского собора. Там есть большая фреска «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». В центре ее — Богоматерь, а кругом — вся Вселенная: и мыслящая, и произрастающая, и люди, и горы, и цветы, и звери, и святые люди, и простые, и христиане, и древнегреческие философы — вся радующаяся тварь.

Кажется, в 1918 году произошло открытие рублевской «Троицы» в Лавре. Я был тогда там с Сергеем Николаевичем. Перед нею горели золотые годуновские лампады, и в их отсветах, когда совершалась церковная служба, икона светилась немерцающим светом. Я, помню, спросил Сергея Николаевича, что он чувствует, глядя на нее, и он ответил: «Почти страх».

Любовь Сергея Николаевича к моему отцу была большая, я помню его горькие слезы после смерти отца, и эта любовь была взаимной.

Мне кажется, что они познакомились не раньше 1914 года[104], но уже в 1915 году отец в завещательном письме оставляет ему всю свою работу над изданием К. Леонтьева — это был знак полного сердечного доверия. Я не думаю, чтобы в Сергее Николаевиче было когда-нибудь, даже в те годы — 17, 18 и 19-м, о которых я пишу, что-нибудь от «византизма» Леонтьева, хотя занимался он им тогда усердно и в те времена, наверное, считал себя «леонтьевцем». Любовь его к моему отцу имела другие причины: он видел в нем духовного отца, который сочетал большую религиозную жизнь с любимой Сергеем Николаевичем русской культурой XIX века. Через него он прикасался Оптиной еще 80-х годов прошлого века, Оптиной отца Амвросия, у которого бывали и Достоевский, и Толстой.

Отец начал писать еще при последнем славянофиле И. Аксакове, хотя, несмотря на это, так и не сделался «писателем», а всегда был просто священником. Он никогда не выступал в Религиозно-философском обществе, где Сергей Николаевич был секретарем, кроме одного юбилейного вечера памяти Леонтьева в 1916 году, но его религиозная философия была для Сергея Николаевича очевидной и близкой. Это была философия религиозной России, любовь к которой Сергей Николаевич сливал с любовью к Богу.

Весной 1917 года Сергей Николаевич окончил свою речь о России в Богословской аудитории Московского университета своими стихами. Я помню последние строки:

Исстрадать себя тютчевской мукой,

«Мертвых душ» затаить в себе смех,

По Владимирке версты измерить,

Все познать, все простить —

Это значит: в Бога поверить!

Это значит: Русь полюбить!

Не окончивший даже гимназии, он сделался глубоким ученым в области литературы и театра, но, конечно, еще за несколько десятков лет до получения им почетного докторского звания он уже «все познал» и именно тогда — до священства — «все простил». <…>