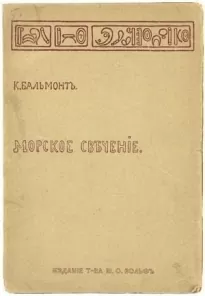

Морское свечение

- Автор: Константин Бальмонт

- Жанр: Публицистика

- Дата выхода: 1910

Читать книгу "Морское свечение"

И в ту же минуту, там где-то, где Море сливается с Небом, где Небо алеет невянущим огнем, на дивном коне, обладающем вещею речью и сказочной скоростью, молодой Стрелец увозит Елену-Красу, напоивши ее заморским вином, и спит в зачарованном сне Елена-Краса, а пока они едут, во весь их путь золотою её косой Земля озаряется словно грозою, словно горят рубиновые молнии, и тихо сияют, на мгновение вспыхивая, голубые зарницы, и белые, и зарницы со всеми сияньями, какие есть в счастье, в мечте и влюбленности.

И где-то идет на свиданье Чурило, быть может, самый пленительный из призраков, созданных Русской народной мечтой. Предание о нём – это переливчатый узор, это цветочно вспыхивающий хвост павлина.

В то время, как у ласкового киевского Князя идет пиршество, и уж будет день в половине дня, и уж будет стол во полу-столе, приходят охотники и говорят, что какие-то молодцы обездолили леса, изловив и постреляв всю добычу, приходят рыболовы и, избитые, говорят, что нет более рыбы в реках, приходят сокольники, и нет в их руках соколов. Какие-то сто чужих молодцов на вольной воле куражатся. Чьи молодцы? Старый Бермята Васильевич знает: «Дружина Чурилы». – «А кто же этот Чурило?» – «Сам себе господин. Двор у него богатый на семи верстах. Вокруг двора есть железный тын. На каждой тынинке до маковке. По маковке, по жемчужинке. По жемчужинке есть, тех жемчужин не счесть. И светлицы из белого дуба стоят посреди двора».

Эти гридни покрыты седым бобром,

Потолок – соболями, а пол – серебром,

А пробои, крюки – всё злаченый булат,

Пред светлицами трои ворота стоят,

Как одни-то резные, вальящаты там,

А другие хрустальны, на радость глазам,

А пред тем как пройти чрез стеклянные,

Еще третьи стоят, оловянные.

Князь с Княгинею едет к Чуриле, ибо блеск привлекает глаза. Старый Плен им выходит навстречу с почетом, и вот мы как будто в каком-то Восточном цветистом театре, где воздух так прян от курений, и где так пьяно для сердца от множества ярких тканей. Плен ведет гостей к угощенью.

Посадил во светлых гриднях их за убраны столы,

Будут пить питья медвяны до вечерней поздней мглы.

Только Князь в оконце глянул, закручинился: «Беда!

Я из Киева в отлучке, а сюда идет орда.

Из Орды идет не Царь ли? Или грозный то посол?»

Плен смеется: «То Чурило, сын мой, Пленкович пришел».

Вот глядят они, а день уж вечеряется,

Красно Солнышко к покою закатается,

Собирается толпа, их за пять сот,

Молодцов-то и до тысячи идет.

Сам Чурило на могучем на коне

Впереди, его дружина – в стороне,

Перед ним несут подсолнечник-цветок,

Чтобы жар ему лица пожечь не мог.

Перво-наперво бежит тут скороход,

А за ним и все, кто едет, кто идет.

Князь зовет Чурилу в Киев, тот не прочь:

Светел день там, да светла в любви и ночь.

Вот во Киеве у Князя снова пир,

Как у ласкового пир на целый мир.

Ликование, свирельный слышен глас,

И Чурило препожалует сейчас.

Задержался он, неладно, да идет,

В первый раз вина пусть будет невзачет.

Стар Бермята, да жена его душа,

Катеринушка уж больно хороша.

Позамешкался маленько, да идет,

Он ногой муравки-травки не помнет,

Пятки гладки, сапожки – зелен сафьян,

Руки белы, светлы очи, стройный стан.

Вся одежда – драгоценная на нём

Красным золотом прошита с серебром.

В каждой пуговке по молодцу глядит,

В каждой петельке по девице сидит,

Застегнется, и милуются они,

Расстегнется, и целуются они.

Загляделись на Чурилу, все глядят,

Там, где девушки, заборы там трещат,

Где молодушки, там звон, оконца бьют,

Там, где старые, платки на шее рвут.

Как вошел на пир, тут Князева жена,

Лебедь рушила – обрезалась она,

Со стыда ли руку свесила под стол,

Как Чурилушка тот Пленкович прошел.

А Чурило только смело поглядел,

А свирельный глас куда как сладко пел.

Пировали так, окончили, и прочь,

А пороша выпадала в эту ночь.

Все к заутрени идут, чуть белый свет,

Заприметили на снеге свежий след.

И дивуются: Смотри да примечай,

Это зайка либо белый горностай.

Усмехаются иные, говорят:

Горностай ли был? Тут зайка ль был? Навряд.

А Чурило тут наверно проходил,

Красоту он Катерину навестил.

Говорили мне, что будто молодец,

На Бермяту натолкнулся наконец,

Что Бермятой был он будто бы убит,

Кто́ поведал так, неправду говорит.

Уж Бермяте ль одному искать в крови,

Чести, мести, – как захочешь, так зови,

Не убьешь того, чего убить нельзя,

Горностаева уклончива стезя.

Тот, кто любит, – как ни любит, любит он,

И кровавою рукой не схатишь сон,

Сон пришел, и сон ушел, лови его,

Чур меня, желанье сердце не мертво.

Знаю я, Чурило Пленкович красив,

С ним целуются, целуются, он жив,

И сейчас он улыбаяся идет,

Пред лицом своим подсолнечник несет,

Расцвечается подсолнечник-цветок,

Чтобы жар лицо красивое не сжег.

Я говорил о призраках, созданных Русской народной мечтой. Вечное сближение и вечное расхожденье Гения Русского языка и Гения Польской Речи дает возможность заглянуть на мгновенье в таинственные горницы души. Герои Русских былин хотят любви – и достигают её. Они непременно хотят любить, и, любя, любовно слиться с желанным. Обладанье – заветное слово Русской мечты. Но есть и другой полюс Красоты. Видя любовь, не принять ее. Возбуждая любовь, не брать ее. Опрокидывать чувства свои в непостижную, в недостижимую глубину хрустального затона. Стать озером, в которое глядят плакучие ветви ив и берез. Стать рекою, в которой все чувства могут жить лишь как шепчущий лес камышей, лишь как белые чаши купав, озаренные Новой Луной, лишь как тихие – тихие ропоты души, что прошла чрез телесность, и вольно уходит в качании волн к великой пустыне Моря. Образ, в котором, как будто в печальной и светлой зеркальности, отразился лик Польши, есть образ Ванды, чье имя есть символ и клич для каждого Польского сердца.

Ванда, Ванда, Дева Польши, уж сведен с минувшим счет,

Светлый призрак в глубь принявши, Висла медленно течет.

Твой отец, о, Панна Влаги, был властитель Польши, Крак,

Он убил смолою Змия. Подвиг тот случился так.

Змей Вавель, в горе пещерной, извиваясь, был в гнезде,

Истреблял людей и нивы, изводил стада везде.

Мудрый Крак, чтобы искушен был Змий Вавель, хититель злой,

Начинил бычачьи шкуры липко-черною смолой.

Близ пещеры, где темнела та змеиная нора,

Встали чудища бычачьи, началась в горах игра.

Змей Вавель бычачьи шкуры пастью жадною пожрал,

И внутри воспламенился, и, безумствуя, сгорал,

И сгорел, пробив ущелье. Спас свою отчизну Крак.

Город Краков именитый есть лишь дней минувших знак.

Дочь такого-то героя Ванда стройная была.

Как была она надменна! Как была она светла!

Много витязей хотело Деву Польскую пленить.

Мысль ничья ей не сумела золотую выткать нить.

Ванда, в день когда раскрылся красоты её цветок,

На себя взглянула утром в протекающий поток.

И сказала: «Разве может рядом с золотом быть медь?

Нет достойного мужчины Польской Панною владеть»,

И молва о Светлоглазой прогремела там вдали.

В край её из стран далеких Алеманы подошли.

Алеманский повелитель, пышнокудрый Ритогар,

Красотою Ванды взятый, пленник был всевластных чар.

И отправились к ней дважды, трижды к ней послы пришли,

Но привета Ритогару в сердце девы не нашли.

Бранный клич тогда раздался – нет добра, будь гений зла.

Вся дружина Алеманов копья длинные взяла.

Но, хоть длинны, не достали, но, хоть остры, нет копья.

Ты была сполна красива – Ванда, власть сполна твоя.

Вся дружина Алеманов, Ванду видя пред собой,

Пораженная, как Солнцем, отступила, кончен бой.

Кликнул вождь: «Да будет Ванда на земле и в сне морском!»

«Ванда в воздухе», воскликнув, поразил себя мечом.

Чарованье совершилось, отошла звезда к звезде,

Ванда всюду, звездность всюду, на земле и на воде.

Песня в воздухе над Вислой да не молкнет никогда,

Как победный образ Ванды жив, пока течет вода.

Говоря о Польской и Русской душе и о способности Польской души уйти, в страсти, от этой страсти, в холодную зеркальность затона, я, конечно, не думаю, чтобы Поляки были менее страстны, чем Русские. Нет. Я думаю, что они более страстны, – в области любви во всяком случае. Уже один Пшибышевский – достаточное тому доказательство. И самая утрата своей государственности – не из той ли же сферы явлений? Польская душа, быть может, более страстная, чем Русская, но она и более изящная, а потому в некоторые минуты и в некоторых вещах менее размашистая, менее первобытная. Тут происходит какая-то странная запутанность, перестановка – и тот, от кого можно ждать большего в смысле выявления природных сил, в смысле мощи первородного свечения, останавливается на полдороге, или к иной уходит дороге, ибо, со всей силой страсти мысленно пробежав известный путь, он наталкивается на свою способность к изяществу, и в этом обретает препятствие. Мы сейчас увидим любопытный пример.

Русская народная мечта, говоря о любви, доходит не только до кипения страсти, но и опрокидывается в какую-то беззаветную красивую бесшабашность. Тут, в точном смысле, раз я хочу, чёрт мне не брат. Хочу – и всё тут. Страсть превращается в страшность, любовь озаряется ненавистью, мольба обращается в требование, ласка являет лик истязания. С этим огнем не шути, а раз пошутил – берегись. Поцелуями грезит любовь, грезит нежностью, но иногда может вот так говорить:

Есть поцелуи – как сны свободные,

Блаженно-яркие, до исступления.

Есть поцелуи – как снег холодные,

Есть поцелуи – как оскорбление.

О, поцелуи – насильно данные,

О, поцелуи – во имя мщения!

Какие жгучие, какие странные,

С их вспышкой счастия и отвращения!

Беги же с трепетом от исступленности,

Нет меры снам моим, и нет названия.

Я силен – волею моей влюбленности,

Я силен дерзостью – негодования.

Душа здесь доходит до страшного посягновения. Но не все, однако, посягновения внешне-насильственны. Можно наворожить, колдованьем схватить, тоскою взять душу. Если только что прозвучавшие строки могут казаться немотивированным воплем, криком, донесшимся из неуслышанного нами разговора, вот, в дополненье, Русский народный заговор, воистину народный, отобразившийся в напевности. Это заговор на тридцать три тоски.

Там на море-Океане,

Там на острове Буяне,

Светит камень алатырь,

А кругом и даль, и ширь.

На огне там есть доска,

На доске лежит тоска,

Не одна тоска, смотри,

Не одна, а тридцать три.

И мечутся тоски,

Кидаются тоски,

И бросаются тоски

Вдоль дороги, вдоль реки.

Через все пути-дороги,

Через горы крутороги,

Перепутьем и путем

Мчатся ночью, мчатся днем.

Дева смотрит вдоль реки,

Вы мечитесь к ней, тоски,

К деве киньтесь вы, тоски,

Опрокиньтесь вы, тоски.

Киньтесь в очи, бросьтесь в лик,

Чтобы мир в глазах поник,

И в сахарные уста,

Чтоб страдала красота.

Чтобы молодец был ей

Света белого милей,

Чтобы Солнце ослепил,

Чтобы Месяцем ей был.

Чтоб плясала для него,

Так, не помня ничего,

Чтобы тридцать три тоски

Были в пляске позвонки.

Чтоб кидалася она,

И металася она,

И бросалася она,

И покорна, и нежна.

Мне кажется; что я без конца слышу звуки гармоники. Это играет деревенский парень, он из родной моей деревни, но побывал в соседнем городе, на ткацкой фабрике, и, подышав среди враждебных стен, научился злорадству. Исполнен злорадной любви, он теребит гармошку, играет, играет, играет, и, наконец, со смехом падает на землю. Когда Славянская душа вступила на такой путь и заговорила таким языком, для неё уже нет никаких преград. Любовное хотение сбрасывает все узы. Нет ничего, есть только желанные губы – и к ним должны прильнуть вот эти горячие губы. И даже страшные преграды кровного родства, которые незримой муравьиной работой воздвигаются из поколенья в поколенье и из столетия в столетье, колеблются и падают.