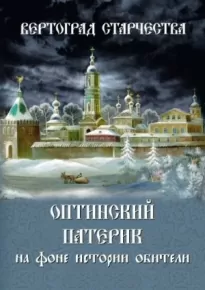

Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители

- Автор: Монах Лазарь Афанасьев

- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее

- Дата выхода: 2016

Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"

* * *

Судьбы поэтов никогда не были легкими, особенно в России. Виктор Афанасьев начал подбирать рифмы еще в детстве. Ему было девять лет, когда началась Великая Отечественная война, которая и ему принесла тяжелые испытания, продолжившиеся и в послевоенные годы. Учиться не пришлось, надо было работать. Свой трудовой стаж писатель исчисляет с 1943 года, когда он стал работать помощником продавца в букинистическом магазине, потом учился переплетному делу и в дальнейшем освоил немало разных профессий и побывал во многих отдаленных уголках России. Однако при этом он постоянно занимался самообразованием, много писал.

Стихи начал печатать с 1946 года. В отроческие годы Виктор Афанасьев вместе с другом детства Вадимом Кожиновым посещал литературную студию «Объединение юных московских поэтов» при газете «Пионерская правда». «Первые наши публикации были именно в “Пионерской правде” в 1946 году, — вспоминал он впоследствии. — Тогда, отроками, я и Вадим не без удовольствия видели свои стихи в “Пионерской правде” и слышали в “Пионерской зорьке” по радио, а она звучала каждое утро». В 1971 году Виктор Афанасьев принят в Союз писателей. Его учителями стали переводчик Сергей Шервинский и поэт Павел Антокольский.

И вот в начале 1970-х годов уже зрелый поэт, издавший несколько поэтических сборников, почувствовал, что не может больше написать ни одной строчки. Источник оказался исчерпанным. Всегда любивший русскую поэзию и хорошо знавший ее, Виктор Афанасьев серьезно занялся изучением жизни и творчества поэтов первой половины XIX века, засел в архивы и библиотеки. Начали появляться книги — документальные повествования. В серии «Жизнь замечательных людей» им были изданы жизнеописания Рылеева, Жуковского, Лермонтова. В московских издательствах вышли книги о Иване Козлове, Батюшкове, Языкове, сборник литературных портретов «второстепенных» поэтов той же эпохи. Однако все это явилось как бы подготовкой к творчеству иного рода. Биографии поэтов вдруг отошли в сторону, когда Господь вразумил Виктора Афанасьева взяться за жизнеописание преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Это была первая полная биография великого святого («Дивный старец», 1993), вызвавшая поток читательских откликов. С этого времени и началась близкая душе православного писателя работа. Затем вышла «Жизнь святого Антония Великого», напечатанная Издательским отделом Московской Патриархии (1994). Оптиной пустынью были изданы «Житие священномученика архимандрита Исаакия» (1994) и «Житие Оптинского старца Варсонофия» (1995). В ту же пору в журналах появлялись написанные Афанасьевым духовные очерки и жития святых. Целый ряд его работ был напечатан в «Журнале Московской Патриархии», «Православной беседе», «Литературной учебе», «Москве» и других периодических изданиях.

До осени 1995 года Виктор Афанасьев не писал стихов, хотя и делал попытки. Но вдруг (именно так) появился целый цикл духовных стихотворений. Поэт был несколько смущен: надо ли продолжать? Есть ли на то воля Божия? И решил испросить благословения у близкого ему духовно оптинского иеромонаха и тогдашнего скитоначальника отца Михаила (Тимофеева; ныне иеросхимонах Серафим). Послал стихи с твердой решимостью в случае неодобрения — не писать их более. Но одобрение было получено. Через год вышел первый сборник духовных стихотворений Виктора Афанасьева: «Лествица» (1996). Появились публикации стихов в журналах и альманахах. Затем вышел сборник духовных стихотворений и поэм «Зреет жатва» (1999).

«Названия сборников примечательные и опасность для автора таящие, — заметил по поводу этих поэтических книг профессор Михаил Дунаев, — они сразу ориентируют наше восприятие не только на известные образы Священного Писания (Быт.28:12; Мф.13:30; Ин.4:35; Откр.14:15), но и на великий труд преподобного Иоанна Лествичника, — а с ним соизмерение кому выдержать? Но вот парадокс: память о святоотеческой мудрости не мешает, а помогает полнее воспринять и осмыслить поэзию Афанасьева. Соотнесенность же с библейскими образами всегда дает верный ориентир в понимании любой истины. Поэт раскрывает состояние человека, совершающего жизненный путь в нелегком восхождении от дольнего к Горнему, в постоянном памятовании о грядущей жатве Господней».

И далее доктор богословия и одновременно доктор филологии проницательно указывает на характерные черты подлинно духовной поэзии: «Истинно православное религиозное чувство, нужно помнить, отличается всегда сдержанностью, строгостью выражения и отсутствием какой бы то ни было экзальтации и слащавости (что весьма ощутимо бывает у католиков), — и это составляет важную особенность Афанасьева как поэта. Также и в том особенность его стихов, что при всей искренней индивидуальности выраженных в них переживаний — они всегда могут быть соотнесены с мудростью надличностной. Это укорененное в православном сознании свойство миропонимания: ничего не вносить в него слишком от себя, от своего мудрствования, от стремления выпятить неповторимость собственного взгляда на мир. Православная вера поверяется всегда истинами Писания и духовным опытом святых отцов. Оттого она и истинна. Потому-то автор “Лествицы” и не боится сопоставления его стихов со святоотеческой мудростью: они, напротив, рассчитаны на такое сопоставление».

Завершая характеристику поэтического творчества монаха Лазаря, Михаил Дунаев говорит и об особенностях его стиха: «Однако содержание содержанием, но еще раз скажем, что у Афанасьева сам стих формою своей влечет к себе. Выразителен язык этой поэзии, чуть-чуть — в меру! — архаизированный, уподобляемый церковному. Необычайно красив ритмический рисунок многих стихотворений… Фраза у поэта всегда ёмко насыщена, часто четко афористична — и тем врезается в сознание».

К сказанному добавим, что стихи монаха Лазаря весьма заметное явление в нашей поэзии, — в них есть и высокое мастерство, и принципиально новая (но не лишенная русских поэтических корней) содержательность.

В 1999 году Виктор Афанасьев принял монашеский постриг и наречен Лазарем в честь преподобного Лазаря Иконописца. Постригал его схиархимандрит Илий (Ноздрин) на московском подворье Оптиной пустыни в Ясенево. С этого времени оптинская тема стала едва ли не главной в творчестве монаха Лазаря. Им написаны жития Оптинских старцев (помимо Исаакия и Варсонофия) преподобных Антония, Нектария, книги «Златокрылый феникс. Монашеский подвиг святителя Игнатия (Брянчанинова)» (2000), «Житница жизни» (2005), «Оптинские были» (2011), «Древо чудоточное» (2011). Он подготовил к изданию фундаментальный труд по истории Оптиной пустыни675.

Как автор многочисленных просветительских очерков и статей монах Лазарь стоит у истоков православной журналистики в новой России, на протяжении четверти века он активно печатался в церковной периодике, а в начале 1990-х годов был даже главным редактором православного журнала «Глаголы жизни». Академическая наука также признала литературоведческие труды монаха Лазаря. Его статьи и очерки о Крылове, Фете, Тютчеве, Хомякове, супругах Н.П. и И.В. Киреевских печатались в различных научных изданиях. В Энциклопедическом словаре «М.Ю. Лермонтов» (2014), приуроченном к 200-летию со дня рождения поэта, им написана обширная вступительная статья «Парус одинокий» и около 150 энциклопедических статей и очерков о Лермонтове и его окружении.

Хорошо знакомы читателям и книги монаха Лазаря для детей, самая известная из которых «Удивительные истории маленького Ежика», выдержавшая несчетное число переизданий. Среди последних его книг — «Утренняя песнь. Стихи. Приношение православному отрочеству» (2013) и «Ставка на сильных. Жизнь Петра Аркадьевича Столыпина. Документальное повествование» (2013). Ждет своего издателя книга о поэте К.Р. (великом князе Константине Романове).

Последние два года своей жизни монах Лазарь тяжко болел и был прикован к постели. Но не утратил твердости духа, ясности ума и неколебимой веры в Господа нашего Иисуса Христа. В свое время святитель Филарет, митрополит Московский, узнав, что Иван Киреевский похоронен в Оптиной пустыни рядом со старцем Леонидом, изумился, какой великой чести он удостоился. С того времени монах Лазарь, нашедший свой последний приют среди дорогих ему могил, первый большой русский писатель, погребенный на братском кладбище великой обители. Да упокоит его Господь в селениях праведных!

Владимир Воропаев,

доктор филологических наук,

профессор Московского государственного университета