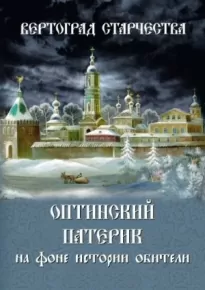

Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители

- Автор: Монах Лазарь Афанасьев

- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее

- Дата выхода: 2016

Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"

У меня есть чувство сожаления, что отец Гавриил не приехал с нами проститься; впрочем, благонадежие в моей душе большой имеет перевес. Многие отца Гавриила обвиняют очень много. Но он имеет с своей стороны немало причин к оправданию. Набрасывается на него тень, что он жил в самой общине при церкви. Но жил же в общине и старец Зосима, основатель Зосимовой пустыни. Что он уехал из обители, и в этом отец Гавриил имеет то оправдание, что ему некогда предлагали удалиться из обители.

Это было так. В начале своего правления отец игумен имел обыкновение со всеми братиями советоваться, а с отцом Гавриилом у него было что-то вроде дружбы: часто вместе пили чай и толковали о многом. Такое обращение отца игумена с отцом Гавриилом подвигло на зависть тех, которые сами искали и желали иметь влияние на начальника. Эти-то люди и стали тайно и явно мутить и наконец достигли того, что отец игумен с отцом Гавриилом столкнулись так, что первый последнему предложил удалиться из обители, потому что отцу игумену натолковали столько, что будто бы отец Гавриил в обители более нежели бесполезный человек. Когда же отец Гавриил совсем уехал из обители, тогда отец игумен с удивлением услышал, что к отцу Гавриилу относились до 30 человек братии, даже пять мантийных, несколько рясофорных да довольно и мирских.

Когда отец Гавриил мне, грешному, все это объяснял, я советовал ему потерпеть, говоря, что со временем все это пройдет. Но он стал обижаться на меня, что будто я не защищал его, как бы следовало, по его мнению. Я же, с своей стороны, объяснял начальству дело, как оно есть, но только спорить из-за него находил, во-первых, неуместным, а во-вторых, и видел, что противная сторона очень налегла и имела в этом успех.

По всему этому, когда Белокопытова предложила отцу Гавриилу жить в ее общине, чтобы удобнее и скорее устроить в ней порядок, он охотно согласился. И, действительно, в два года так устроил там церковный порядок и церковное пение с канонархом, что, по свидетельству благочинного монастырей тихоновского отца игумена Моисея, в новой Белокопытовой общине лучше поют и читают, чем в старом Калужском монастыре, несмотря на то, что сестер там собралось только еще 32 человека. Наконец, нужно заметить, что отца Гавриила отправили в означенную общину по какому-то видению настоящей тамошней начальницы. Хотя это видение в нашей стороне и считается сомнительным, но смерть отца Гавриила, по такому же видению последовавшая, дает вероятие и предшествовавшему.

Были же обстоятельства, что и авва Дорофей отъиде и с Богом устроил свой монастырь. Повторяю, что об одном лишь я сожалею, что отец Гавриил пред смертию не приехал к нам объясниться и проститься, но, должно быть, не мог этого сделать по болезни, так как он более полутора года страдал ревматизмом, хотя он сам и желал с нами видеться, как объяснял это одному проезжему смоленскому иеромонаху. <…> Во всяком человеке бывают какие-либо ошибки или недолжные уклонения, но всеблагой Господь по милосердию Своему даровал всем нам покаяние ко исправлению. Предвидя кончину, отец Гавриил Александре Евгеньевне, когда та зашла за благословением съездить в село Троицкое помолиться на могиле мужа, благословляя ее, сказал: “Матушка, вернись скорее”. Та спешила, но в живых его уже не застала. Старец, оплаканный обителию, был честно погребен, и теперь над его могилою каменная часовня. До 40 дней отец Андрей служил по нем каждый день кроме литургии еще три панихиды, а в течение трех лет каждодневно одну панихиду»336.

О мудрости советов отца Амвросия много писал в своей книге о нем архимандрит Агапит, приводя рассказы разных людей. В большинстве случаев это советы, сопряженные с прозорливостью: старец духом знал и чувствовал, что ждет того или иного человека или как лучше устроить то или иное дело. Он не делил вопросы и нужды людей на важные и неважные.

«Преподавая советы, — пишет отец Агапит, — старец не имел обыкновения настойчиво требовать, чтобы они непременно исполнялись… <…> Однако иногда прибавлял в назидание просившим у него советов: “Когда говорю, надобно слушать с первого слова: тогда будет послушание по воле Божией. Я мягкого характера, уступлю, но не будет пользы для души”. Но так как по пословице “своя воля царя боле”… то старцу, понятно, часто приходилось уступать. В таком случае он говорил: “Как хочешь”… но никогда не давал на дело благословения. <…>…В шутливом тоне отвечал иногда так: “Что реку человеку-чудаку или что возглаголю творящему свою волю?”. <…> А иному настойчивому своевольнику скажет: “Так-то, брат, обычай-то у нас бычий, а ум-то телячий”. <…> К сему присовокупить здесь можно, что просившие от старца и получавшие в делах своих советы за неисполнение их нередко терпели несчастья»337.

Больше все-таки было таких просителей, которые верили батюшке безгранично и за то не бывали посрамлены. Вот пишет одна из таких верных: «Как радостно забьется сердце, когда, идя по темному сосновому лесу, увидишь в конце дорожки скитскую колокольню, а с правой стороны убогую келейку смиренного подвижника! Как легко на душе, когда сидишь в этой тесной и душной хибарке, и как светло кажется при ее таинственном полусвете! Сколько людей перебывало здесь! И приходили сюда, обливаясь горькими слезами скорби, а выходили со слезами радости; отчаянные — утешенными и ободренными; неверующие и сомневающиеся — верными чадами Церкви. Здесь жил “батюшка” — источник стольких благодеяний и утешений. Ни звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его глазах. Ему нужна была только душа человека, которая настолько была дорога для него, что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, поставив на истинный путь. С утра до вечера удрученный недугом старец принимал посетителей, подавая каждому по потребности. Слова его принимались с верой и были законом. Благословение его или особенное внимание считалось великим счастьем, и удостоившиеся этого выходили от него крестясь и благодаря Бога за полученное утешение»338.

Советы же и наставления свои старец преподавал в уединенной беседе или вообще всем окружавшим его в форме самой простой, нередко шутливой. Нужно заметить, что шутливый тон назидательной речи старца был его характерной чертой.

На вопрос о том, как вообще надо жить, отец Амвросий иногда отвечал: «Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Умный человек понимал, что это вовсе не шутка, запоминал (и легко) и потом, раздумывая над этим, находил целую программу жизни в евангельском духе. «Мы должны жить на земле так, — говорил отец Амвросий, — как колесо катится: только одной точкой касается земли, а остальными стремится вверх. А мы — как заляжем на землю, так и встать не можем».

Можно составить целую книгу из сохранившихся кратких, метких, словно отточенных высказываний старца, иногда шутливых, порой и в рифму, чаще же строго серьезных. Вот несколько примеров. Старец говорил: «Человек как жук. Когда теплый день и играет солнце, летит он, гордится собою и жужжит: “Все мои леса, все мои луга! Все мои луга, все мои леса!”. А как солнце скроется, дохнёт холодом и загуляет ветер, — забудет жук свою удаль, прижмется к листку и только пищит: “Не спихни!”». «Лишь только смирится человек, как тотчас же смирение поставляет его в преддверии Царства Небесного». «Когда тебе досаждают, никогда не спрашивай — зачем и почему. В Писании этого нигде нет. Там, напротив, сказано: если кто ударит тебя в десную ланиту, обрати ему и другую. В десную ланиту на самом деле ударить неудобно, а это разуметь нужно так: если кто будет на тебя клеветать или безвинно чем-нибудь досаждать, это будет означать ударение в десную ланиту. Не ропщи, а перенеси удар этот терпеливо, подставив при сем левую ланиту, то есть вспомнив свои неправые дела. И если, может быть, ты теперь невинен, то прежде много грешил; и тем убедишься, что достоин наказания».

«Никто не должен оправдывать свою раздражительность какою-нибудь болезнью, — это происходит от гордости». «Нужно заставлять себя хотя и против воли делать какое-нибудь добро врагам своим, а главное — не мстить им и быть осторожным, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения». «Любовь, конечно, выше всего. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала и без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твое любовь». «Святой Иоанн Златоуст говорит: “Начни отдавать неимущим что тебе не нужно, что у тебя валяется, потом будешь в состоянии давать больше и даже с лишением себя, а наконец уже готов будешь отдать и все, что имеешь”». «Скука — унынию внука, а лени дочь. Чтобы отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись, тогда и скука пройдет и усердие придет. А если к сему терпения и смирения прибавишь, то от многих зол себя избавишь». «Сидел бес в образе человека и болтал ногами. Видевший это духовными очами спросил его: “Что же ты ничего не делаешь?”. Бес отвечал: “Да мне ничего не остается делать, как только ногами болтать: люди все делают лучше меня”».

«Бывает, что грехи наши чрез покаяние и прощаются нам, но совесть все не перестает упрекать нас. Покойный старец отец Макарий для сравнения показывал иногда свой палец, который давно когда-то был порезан; боль давно прошла, а шрам остался. Так точно и после прощения грехов остаются шрамы, то есть упреки совести». «Иди куда поведут, смотри что покажут и все говори: да будет воля Твоя!» «Бывает крест мысленный: смущают иногда человека греховные помыслы, но человек не бывает в них виновен, если не соизволяет им». «Иногда посылаются человеку страдания безвинно для того, чтобы он, по примеру Христа, страдал за других. Сам Спаситель прежде пострадал за людей. Апостолы Его также мучились за Церковь и за людей. Иметь совершенную любовь и значит страдать за ближних». «Один брат спросил другого: “Кто тебя обучил молитве Иисусовой?”. А тот отвечает: “Бесы!” — “Да как же так?!” — “Да так: они беспокоят меня помыслами греховными, а я все творю да творю молитву; так и привык”». «Благое говорить — серебро рассыпать, а благоразумное молчание — золото». «Отчего человек бывает плох? — Оттого, что забывает, что над ним Бог». «Кто мнит о себе, что имеет что, тот потеряет». «Где просто, там Ангелов со сто; а где мудрено, там ни одного». «В скорбях помолишься Богу, и отойдут, а болезнь и палкой не отгонишь». «Читайте “Отче наш…” да не лгите: “…остави нам долги наша, якоже и мы оставляем…”». «Тщеславие и гордость одно и то же. Тщеславие выказывает свои дела, чтобы люди видели, как ходишь, как ловко делаешь. А гордость после этого начинает презирать всех». «Надо вниз смотреть. Ты вспомни: земля еси, и в землю пойдеши». «Смеяться поменьше, а то от этого недолжные помыслы приходят. Смех изгоняет страх Божий». «Должно всегда иметь Бога пред собою. Предзрех Господа предо мною выну». «Чужие дела не передавай. Не рассказывай, где что делается».

Часто люди просили старца помолиться о болезнях, их самих или их близких. Он всегда советовал прибегнуть к Таинству Елеосвящения (соборования), служить молебны перед местными чудотворными иконами. Посылал в Тихонову пустынь близ Калуги — к святому источнику. Полтора-два десятка лет тому назад еще не слышно было об исцелениях в этом источнике, а когда отец Амвросий стал многих туда посылать, чудесных исцелений стало множество: это по молитвам старца к преподобному Тихону. Таков был его способ прикрыть от людей свой дар исцеления. Но прикрыть не всегда удавалось. Многих недугующих старец исцелял в своей келии (эти случаи описаны в книге архимандрита Агапита об отце Амвросии). Если его просили исцелить, он сердился и говорил, что он не чудотворец, а что исцеляют Господь и Матерь Божия.