Тени незабытых предков

- Автор: Ирина Тосунян

- Жанр: Биографии и Мемуары

Читать книгу "Тени незабытых предков"

Олег Волков. Погружение во тьму

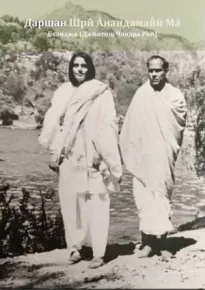

С писателем Олегом Волковым я беседовала дважды: летом 1988 года и осенью того же года, после его поездки на Соловки, по местам, где он отбывал два первых срока заключения, начиная с 1928 года. Потом были другие сроки, другие лагеря в местах столь же отдаленных, а всего – двадцать семь (27!) лет заключения – срок зрелой человеческой жизни…

Часть этих бесед напечатана в «Литературной газете» в том же 1988 году. Оставшееся в моем архиве привела в «божеский вид» недавно.

Олег Волков – ровесник ХХ века. Родился в Санкт-Петербурге, в интеллигентной семье, не утратившей связей с деревней – отцу принадлежало небольшое имение в Тверской губернии, куда переезжали на все лето. По материнской линии – потомок семьи Лазаревых, давшей России семь адмиралов, среди которых Михаил Петрович Лазарев, открыватель Антарктиды. Окончил бывшее тогда в моде и пользовавшееся либеральной репутацией Тенишевское училище, где, кстати, не только обучали наукам, но преподавали и ручной труд – ученики столярничали и слесарили, что впоследствии немало помогло писателю в трудных обстоятельствах.

Высокий, стройный, подтянутый, легкий на подъем, с красивым тонким лицом и светлыми добрыми глазами, переживший катастрофические, чудовищные дни, он выглядел, однако, значительно моложе своих лет и даже моложе многих младших писателей-современников. Активно работал, писал прозу, статьи и очерки, особенно привлекал его «жанр боевой публицистики». Вкусы в литературе по тем временам «самые крамольные»: не любит Горького, равнодушен к Маяковскому, сдержанно относится к Есенину. Авторы почитаемые – Тютчев, Тургенев, Толстой. Из современных произведений высоко оценивал роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», который прочитал еще в рукописи. Словом, не самый простой, но очень интересный собеседник.

«Корабль вплыл в тень каменных громад монастыря. Этап, сбиваемый кулаками, оглушаемый святотатственной бранью, сошел на берег. И еще сильнее, чем на палубе, я ощутил, что здесь святыня длинной чреды поколений моих предков: точно незримо реяли вокруг их душевные устремления, их смиренные помыслы». Это строки из книги Олега Волкова «Погружение во тьму», вышедшей в 1987 году в парижском издательстве Atheneum. Уже само название подсказывает ее тему. Она – о пережитом, о том, что видел, слышал, осмысливал, о том, как недоумевал и негодовал, бедовал, страдал, радовался. Это – книга жизни. О «Погружении во тьму» в писательской среде заговорили сразу же. Кто-то из друзей привез из заграничной поездки экземпляр и автору.

Волков рассказал мне: «Что касается парижского издания, то я сам узнал о нем лишь после публикации. Не скрою, обрадовался: первый раз издали, слово в слово, без редакторского надзора! Да еще на отличной бумаге! Обрадоваться-то обрадовался, но сердце сжалось, ожидая привычных репрессий. Конечно, я хотел, чтобы мои соотечественники узнали правду. Это для них, таясь и опасаясь соглядатаев, я писал о своем погружении в лагерную тьму и очень благодарен человеку, передавшему рукопись в западное издательство. Кто знает, не будь французского издания, возможно ли было бы появление книги здесь, в России? А я очень хотел, чтобы мой народ узнал правду и о том тягостном времени, и обо мне. Написана была вещь давно, в начале шестидесятых, и в первом варианте называлась «Под конем». Во время «оттепели» отдал рукопись в «Новый мир» Твардовскому. Он прочитал и сказал: «Будем печатать, но давайте немного подождем… Иначе меня обвинят в направлении…» Это было как раз после публикации в журнале «Одного дня Ивана Денисовича». «Оттепель» не затянулась, и Твардовский спустя какое-то время вернул мне папку с рукописью, написав на обложке: «До востребования». Востребования, однако, тогда не случилось.

И только сейчас, годы и годы спустя, издательство «Советский писатель» рукопись все же «востребовало» и предложило мне заключить договор на публикацию книги в России. Вот только… с определенными купюрами».

Когда я приехала к Волкову в первый раз, он уже заканчивал считку этих, как он выразился «тактичных купюр», предложенных издательством. Посетовал: «Досадно, но лучше так, чем если совсем не напечатают».

– Что за купюры, чего они касаются? – спросила я.

– Моего отношения к Ленину. Главным образом.

– ?

– Видите ли, Ирина, – сказал задумчиво, – исходя из собственного опыта, я знаю, что Сталин-государственник ничего нового не придумывал, хотя сегодня козлом отпущения делают именно его, все на него валят. На самом деле, Сталин всего лишь значительно расширил то, что уже было заложено в 1917 – 1918 годах его предшественником. И я полагаю, что если уж говорить о «восстановлениях и реконструкциях», то надо признать: произвол начался именно тогда.

– Вы имеете в виду «красный террор» и конец правового государства?

– Да, именно. Тогда оно и закончилось, правовое государство. Начался произвол, разнообразные меры устрашения вплоть до карательных экспедиций, расстрелы заложников… А если уж начали разжигать классовую ненависть и отмели всякие там «нравственные категории», то попробуйте-ка потом вновь научить людей разбираться, что есть добро, что есть зло, честь, совесть… Ничего уже не выйдет. Когда стали изничтожать все, связанное с религией, стало ясно: дозволяется все. И конечно, «вседозволенность» эта отнюдь не 1937-м годом датирована. Следует вспомнить и 1922-й, и 1923-й, уж не говоря о 1928-м годе.

– Вы ведь именно тогда, в 1928-м, впервые попали на Соловки?

– Да, именно в том году я впервые попал на Соловки и начал свои лагерные «хождения». А вот первый арест случился раньше, в 1918-м. После покушения на Ленина на заводе Михельсона меня взяли заложником прямо в нашем имении, оно тогда еще было наше.

– Как это связано? И почему именно Вас? Вам ведь тогда было сколько? Восемнадцать лет всего было, «юноша бледный со взором горящим…»

– Это было жуткое время, Ира. Хватали без разбору. Всех и вся. И меня схватили в нашем уездном городе. Кого-то тогда расстреливали на месте, кто-то чудом спасался. Со мной тогда обошлось, родные смогли меня освободить.

– А в 1928-м уже не смогли?

– Я работал в Москве в посольстве Греции переводчиком. У меня незаконченное высшее образование, окончил только Тенишевское училище в Петербурге, единственный мой багаж – языки, три европейских языка. Меня забрали на Лубянку, дали три года лагерей.

– А статья?

– Статья 58-я, агитация против власти. Тогда еще делали вид, что придерживаются каких-то правил, проводят следствие… Но я не помню, чтобы даже анекдот какой-нибудь кому-нибудь рассказал…

Когда я попал на Соловки, там уже четко действовал отлаженный лагерный механизм, который имел свои традиции и свои приемы. Все было устоявшееся, потом лишь расширялось и принимало массовый характер. А сами принципы были заложены в Смольном институте, в тот самый момент, когда Ленин с Дзержинским разрабатывали положение о Чрезвычайной комиссии. Именно тогда страна сошла с рельсов правового государства и управлять народом стали методами устрашения, преследования и чудовищных расправ. Я бы посмотрел на человека, который в 20-е годы произнес бы слово «милосердие». Что? Милосердие? Доверие к соседу? Кругом – враги, всех надо – подозревать. Был даже лозунг: «Сосед? Приглядывай за ним и доноси!» Тогда не говорили: «Люби ближнего, помоги слабому». Это отметалось напрочь. У нас ведь не сердце было, а «пламенный мотор», соответственно этому строилось и общество.

– Но сейчас-то мы с Вами говорим об этом… О милосердии, помощи друг другу, сочувствии…

– Поздновато… Семьдесят лет прошло… И поздно сетовать: «Ах, бяка-Сталин, все это он придумал, он извратил…» Безусловно, Сталин – преступник, умный, хитрый, ловкий злодей мирового масштаба, умевший стравливать и людей, и народы, и страны. Но основу нашего соскальзывания в пучину зла заложил именно почтеннейший Владимир Ильич.

Первый срок я не досидел, после хлопот брата меня вызволил с Соловков Калинин.

– Вы ему написали письмо?

– Нет, хлопотал мой брат. Наша семья была с Михаилом Ивановичем знакома, и он, пока мог, помогал мне выжить. Это по его протекции мне заменили лагерь ссылкой. Я списался с Александрой Львовной Толстой, поехал к ней в Ясную Поляну, жил там около года. С Тульского завода мне давали переводить техническую литературу. Но вскоре вновь арест и обвинение в том, что приехал в Тулу шпионить за тульским оружейным заводом. Около года продержали под следствием… До 1937 года еще было далеко и страшную статью удалось отмести. Я протестовал, объявлял голодовку и… дали мне снова мою 58-ю: пять лет лагерей. Те же самые Соловки. Опять хлопоты брата, опять досрочное освобождение и ссылка, на сей раз в Архангельск. Там я устроился преподавать языки в институте. Уже подходил мой срок к окончанию… Снова арест, снова обвинение в шпионаже, грозящее расстрелом (с трудом, но его тоже удалось отвести). Пять лет просидел в Ухтинских лагерях, а когда освободился, поскорее уехал из зоны, устроился вольнонаемным в геологическом отряде, податься подальше денег не было. Тут началась война, таких как я, бывших заключенных, за пределы Коми АССР уже не выпускали, наоборот, усердно отлавливали. Нырнул в геологическую экспедицию в тайгу – и там разыскали. Судили за все ту же «агитацию», дали пять лет. В лагере на этот раз было особенно тяжко – голод, голодные отеки, дистрофия, порог смерти… Спас меня английский министр иностранных дел Мартин Иден, который, приезжая в те годы в Москву, говорил Сталину, что английская общественность, мол, взволнована тем, что у вас в стране в лагерях сидят невинные люди, даже священники… И на какой-то короткий промежуток времени это подействовало: духовенство выпустили из лагерей. В отношении меня прекратили следствие, но в лагере держать продолжали, решая, что бы такое мне еще приписать. Приписали все то же. Опять три года…

– А когда Вы полностью освободились и вернулись домой?

– В 1955 году.

– Знаете, я читала и другие Ваши книги, не только «Погружение во тьму», в них ведь и следа нет того, о чем повествует «Погружение…».

– Человеку, настеганному как я, пережившему пять следствий и 27 лет заключения в лагере, хоть я и не сдавался, конечно, приходилось бояться многого… Всего! Я и с этой книгой был очень осторожен, она писалась с опаской, с оглядками, все время чувствовал, что за мной следят, что не свободен… Поэтому и занят сейчас делами, скажем так, легальными, что ли. Не участвовал в движении диссидентов – не только потому, что многое там казалось мне несерьезным, а из осторожности. Прежде всего, хотелось дописать свои воспоминания, донести их до читателя. Для меня, признаюсь, чудо, что я дописал, дожил: книга опубликована, пусть пока на Западе.

– Вот видите, чудо все-таки произошло.

– Знаете, Ирина, еще три года назад я и представить не мог, что мы с Вами вот так свободно, под диктофонную запись, будем беседовать на темы, еще недавно немыслимые для публичного обсуждения, запретные. (Вздыхает. – И.Т.) Все-таки 70 лет тяжелейшего пресса… Моток развязался именно теперь.

Я рассказываю о том, свидетелем чему был сам. Мне навсегда врезались в память улицы и набережные Архангельска, наводненные толпами раскулаченных землепашцев. Чекисты не справлялись с потоком, поступавшим с поездов и барж, не хватало транспорта, чтобы рассредоточить ссыльных по области. Голодные, больные, намерзшиеся, с укутанными в тряпье детьми, дряхлыми стариками, они умирали на улицах, в толкучке осаждавших барак на берегу Северной Двины, где помещалась комендатура и иногда выдавали паек – соленую рыбу и граммы невесть из чего испеченного хлеба… Мне, устроившемуся преподавать языки педагогам местных вузов, имевшему крышу над головой, было совестно за свое хрупкое благополучие перед лицом всенародной трагедии… Я вспоминаю о тех, кого высаживали на пустынных берегах таежных рек: выживут – так выживут, а и умрут – ладно!