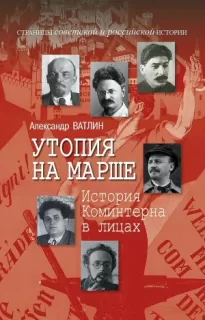

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

- Автор: Александр Ватлин

- Жанр: Биографии и Мемуары / Политика и дипломатия / История: прочее

- Дата выхода: 2023

Читать книгу "Утопия на марше. История Коминтерна в лицах"

1.6. Второй конгресс Коминтерна

Хотя у Коминтерна еще не было своего устава, где была бы определена периодичность созыва конгрессов, Ленин настаивал, что любые повороты политики международной организации коммунистов должны обсуждаться максимально широко (в годы, когда он твердо держал в своих руках бразды правления, конгрессы созывались ежегодно). Созданный в Москве «интернационал действия» противопоставлялся инертности и кастовой замкнутости Второго Интернационала, который за четверть века своего существования провел только девять конгрессов.

В начале 1920 года главной проблемой, с точки зрения Ленина, являлся быстрый рост коммунистического движения вширь, стихийное образование леворадикальных групп и партий в разных странах мира, называвших себя коммунистическими, но имевших слабое представление и друг о друге, и о доктрине «мирового большевизма». Второй конгресс Коминтерна должен был ввести этот процесс в единое русло, унифицировать идейную платформу движения, усилить центростремительные тенденции в отдельных странах. Компартиям следовало прислать в Россию как можно более представительные делегации, а одного из членов каждой из них оставить потом для работы в Исполкоме. Сочувствующие коммунизму группы и движения, стоявшие в оппозиции к существующим в той или иной стране компартиям, приглашались на конгресс с совещательным голосом.

2 июня было подготовлено соответствующее информационное письмо о созыве конгресса за подписями Зиновьева и Радека, разосланное открытым текстом по радио и опубликованное в прессе. В отличие от Учредительного конгресса, созыв которого держался в тайне, приглашение на Второй конгресс зарубежные сторонники Коминтерна получили гласно. С одной стороны, рассчитывать на сохранение секретности при наличии десятков коммунистических партий было бессмысленно, с другой — ставка делалась на то, что «открытое назначение съезда вызовет огромный прилив и сильнее свяжет нас с рабочим движением всего мира»[115].

И наконец, шаги этаблированных социал-демократических партий европейских стран по скорейшему возрождению Второго Интернационала требовали немедленной и открытой реакции. «Конгрессу мертвых душ» (Радек), созываемому в Женеве социал-демократами, следовало как можно скорее противопоставить его новорожденного соперника.

Все ключевые вопросы, связанные с подготовкой Второго конгресса Коминтерна, обсуждались с участием Ленина, зачастую в его рабочем кабинете в Кремле. Такие встречи носили неформальный характер и не стенографировались[116], однако именно они являлись генеральной репетицией конгресса. Серьезные споры велись вокруг допуска к участию в нем лидеров социалистических партий, вышедших из Второго Интернационала. К началу 1920 года раскол в среде европейских социалистов стал свершившимся фактом. Победы большевиков в Гражданской войне, радикальные меры по национализации промышленности, беспощадное преследование контрреволюционеров и «бывших» всех мастей вызывали у политически активных рабочих одобрение и активную поддержку. Этого не могли не замечать те левые социалисты, которые видели в Советской России позитивный фактор мирового развития и выражали готовность его использовать хотя бы для преодоления послевоенных лишений и потрясений в собственных странах.

Проект постановления Политбюро ЦК РКП(б) о созыве Второго конгресса Коминтерна

Автограф В. И. Ленина

22 апреля 1920.

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13686. Л. 1–1 об.]

Одновременно крупнейшие партии, где доминировало левое марксистское крыло, — НСДПГ и СДРП Австрии — отстаивали тезис об инаковости рабочего движения в Центральной и Западной Европе, которое не может слепо следовать русскому образцу. «Так же, как с вопросом о диктатуре, дело обстоит и с вопросом о терроре и гражданской войне. И тут специфически-русская форма диктатуры пролетариата возводится в основной принцип для международного пролетариата… Терроризм в качестве политического метода обозначает установление царства ужаса, обозначает применение средств государственного насилия, в том числе против невинных, с целью предупредить путем запугивания всякие помыслы о сопротивлении»[117]. Для руководства НСДПГ сохранение демократических институтов и процедур в собственной стране было той красной чертой, что разделяла социалистов и коммунистов.

В таком ключе было выдержано ее обращение к руководителям партии большевиков и Коминтерна, отправленное в Москву еще 15 декабря 1918 года. Больше месяца получатели письма обсуждали варианты возможной реакции, очевидно, так и не придя к компромиссу. С одной стороны, «независимцы» олицетворяли собой левое крыло европейской социал-демократии, которую Ленин постоянно клеймил за «развращение революционного сознания рабочих», с другой — за ней стояли массы немецких рабочих, возмущенных как поражением германской военщины в Первой мировой войне, так и отсутствием реальных достижений в социальной сфере, которые пообещали лидеры ноябрьской революции 1918 года.

В очередной раз вождю партии пришлось принять на себя функцию генерального арбитра. В середине января он подготовил проект ответа руководству НСДПГ, в котором отказался от тактики фронтальных нападок на эту партию, к которой призывал Зиновьев. Вариант, предложенный Лениным, указывал на ошибки, допущенные немецкими левыми в период революционных боев, и повторял традиционные обвинения в их адрес: «Независимцы лишь на словах признают Советскую власть, а на деле остаются всецело подавленными предрассудком буржуазной демократии… Повторяя фразы мелкобуржуазных демократов о большинстве „народа“ (обманутого буржуазией и придавленного капиталом), эти партии объективно стоят еще на стороне буржуазии против пролетариата». Рассчитывая на то, что партийные низы рано или поздно заставят лидеров перейти на революционные рельсы, ответ выражал готовность большевистской партии к контактам с иными рабочими партиями, «желающими совещаться с нею, знать ее мнение»[118]. В таком же духе были выдержаны ленинские инструкции по приему делегации британских тред-юнионов, которая посетила Советскую Россию в мае 1920 года[119].

Накануне Второго конгресса лидеры РКП(б) сохраняли уверенность в том, что никакого организационного слияния между коммунистами и социалистами, пусть даже левыми, быть не может. Однако представители умеренного крыла в Исполкоме — Пауль Леви и посланец итальянской социалистической партии Джачинто Серрати — отстаивали иную точку зрения и выступали за поиск разумного компромисса, что было понятно — для них прямую угрозу представляли не социалисты, а «леваки» в собственных рядах, обвинявшие руководство компартий в пассивности и оппортунизме. Для большевиков ситуация выглядела иначе. Долгое время являвшиеся маргиналами во Втором Интернационале, Ленин и его соратники видели главную угрозу в европейских вождях старой закалки, которые с правых позиций могут повести наступление на Коминтерн или, что выглядело еще более опасным, начнут проникать в него изнутри.

История с приглашением на конгресс делегаций «сочувствующих» справа и слева имела свое продолжение уже после его начала. Прибывшие с опозданием делегаты от КПГ поставили перед Исполкомом Коминтерна ультиматум: если «леваки» из КРПГ появятся в зале заседаний, то мы сразу же возвращаемся обратно в Германию. «Наши товарищи считали это недопустимым, опасаясь, что равноправный допуск синдикалистских, более или менее антикоммунистических организаций, приведет к нежелательным изменениям характера Коммунистического Интернационала», — вспоминал один из участников дискуссии[120].

В. И. Ленин выступает на открытии Второго конгресса Коминтерна в Таврическом дворце

19 июля 1920

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 245. Л. 1]

Ленину опять пришлось бросить на чашу весов свой авторитет, чтобы добиться компромисса. На совещаниях делегаций КПГ, НСДПГ и РКП(б), состоявшихся в его кабинете, Леви и его соратники получили заверения вождя, что равного отношения ко всем трем германским партиям не будет. В то же время вождь использовал представившийся шанс для того, чтобы узнать позицию лидеров партии «независимцев» из первых рук. Он отозвал в отдельную комнату Вильгельма Дитмана и Артура Криспина и провел с ними короткую встречу с глазу на глаз. Разговор получился острый и нелицеприятный. Руководители НСДПГ заявили, что готовы к союзу Берлина и Москвы, но не потерпят навязывания им политической линии Коминтерна. Парируя обвинения в соглашательстве и оппортунизме, Дитман обратился к собеседнику со следующей тирадой: «…если мы будем подходить к вам с такими же мерками, как и вы к нам, то я могу вам сказать: нет в мировой истории больших оппортунистов, нежели Ленин и его товарищи»[121].

Доклад В. И. Ленина «Международное положение» с приложением тезисов «Об основных задачах Второго конгресса Коммунистического Интернационала»

19 июля 1920

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15371. Л. 1–19]

После церемонии торжественного открытия Второго конгресса, с большой помпой прошедшей в Петрограде, его участники переехали в Москву, где 23 июля 1920 года продолжили свою работу. Как правило, заседания начинались вечером и заканчивались далеко за полночь. Собрать делегатов в первой половине дня было практически невозможно, для этого требовались личные приглашения от Ленина. Впрочем, и сами лидеры РКП(б) были крайне непунктуальными и заставляли часами себя ждать, а когда появлялись на конгрессе, ссылались на неотложные государственные дела[122].

Наряду с дефицитом пунктуальности серьезной проблемой, мешавшей нормальному ходу конгресса, стало тривиальное непонимание друг друга. Официальными языками конгресса были русский, французский и немецкий, но доминировал последний, считавшийся языком Второго Интернационала. На немецком выступали некоторые делегаты от РКП(б), имевшие за своими плечами опыт эмиграции в Германии[123]. Когда Ленин делал доклад по национальному и колониальному вопросам, «ниже трибуны ораторов сидел Радек, в случае надобности он подсказывал Ленину надлежащее немецкое слово»[124]. Синхронного перевода не было, и делегаты собирались группками вокруг того, кто брался за перевод.

Выступая в дискуссии по докладу Председателя ИККИ, который открывал московскую часть конгресса, Ленин ни на йоту не сдвинулся с позиции, изложенной в «Детской болезни»: до тех пор, пока социалистические партии и профсоюзы представляют коммунистам платформу для дискуссий, они обязаны ею пользоваться. Если же заблуждающееся большинство не примет линию Коминтерна, «раскол так или иначе неизбежен»[125]. Это прозвучало как скрытая угроза в адрес тех иностранных делегатов, кто ставил специфику политического развития своих стран выше жестких правил стратегии и тактики, установленных Москвой.

Данный эпизод стал маленьким отражением изначально взятого курса большевиков на жесткое подчинение зарубежных коммунистов воле «генерального штаба мировой революции». С одной стороны, такой курс опирался на опыт милитаризации всей общественной жизни в России в условиях Гражданской войны, а с другой — предвосхищал процесс укладывания самой российской партии в прокрустово ложе догматизма и единомыслия.