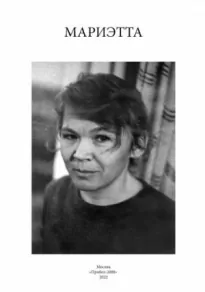

Мариэтта

- Автор: Анна Герасимова

- Жанр: Биографии и Мемуары

Читать книгу "Мариэтта"

Аня Герасимова (Умка)

Я много раз все это рассказывала и писала. Но не все же обязаны меня слушать и читать, так что на всякий случай повторю.

Дело было в самом что ни на есть 1984 году. Я училась в аспирантуре Литинститута, выбрав для диссертации озорную тему – про обэриутов – по совету моего тогдашнего мужа Егора Радова: как-то, еще до всякой аспирантуры, мы с ним сидели и говорили о том, что я буду делать со всеми своими пятерками (Литинститут – контора не самая академическая, отличницей там быть несложно, особенно с моими амбициями). И о чем можно, если что, написать диссертацию, без необходимости защищать. «Напиши про Введенского», – пошутил Егор. Мы тогда как раз были без ума от «ардисовского» Введенского в исполнении Мейлаха и Эрля, там/самиздат, наизусть и до дыр. Совиные же крыла простерлись уже до такой степени, что ни о какой возможности просвета речи не было, и это было даже как-то весело.

В смысле «наук ученье изучать» Литинститут был не очень, зато по части фронды под партой, особенно на общем тогдашнем фоне, – впереди планеты всей. Как максимум получишь нагоняй от местного Брежнева – ректора В.Ф. Пименова, но и он, кажется, смотрел на все сквозь пальцы, тем более, как поговаривали, лично им командовала красавица и умница Инна Люциановна Вишневская, ведущая семинара драматургии. Он даже внешне похож был на Брежнева – такой же чернобровый красавец-функционер довоенного разлива. В целом, говоря словами того же поэта, «он был нестрашный». Например, знаменитая история, когда после радовского рассказа про моржиху (прототипом которой выступила его няня Ульяна Андреевна, к которой мы все очень тепло относились) кто-то стукнул на Егора, Пименов вызвал его на ковер и стал вменять «порнографию». Егор отпирался: я, мол, порнографию не пишу. – «Ну у вас же мальчик живет с рыбой?!» – сказал Владимир Федорович. Фраза передавалась из уст в уста и неизменно радовала.

Поступить в аспирантуру оказалось легче легкого. И там меня поначалу никто не трогал, тем более что я хитрила с названием: в заявке (или как ее там) назвала тему «Поэзия 20-х годов», потом уточнила: «Николай Заболоцкий и его литературное окружение». Что-то кусочками писала, типа: «Заболоцкий и Рабле», «Заболоцкий и лубок». На советской кафедре подвизались разной степени пузатости дядечки с поросшими шерстью ушами: один всю жизнь занимался Шолоховым, другой Горьким, третий Фадеевым, в лучшем случае – Маяковским. Кто такие обэриуты, знать не знали, относились ко мне беззлобно. Однажды кто-то ляпнул: «а у них уже есть литература?» – приняв это за название экзотической народности, а доцент Власенко, блокируя меня брюхом в узком коридоре, расплывался в улыбке: «обериуточка наша!». Постепенно, однако, стало ясно, что без научного руководителя меня все равно скоро выгонят. А найти в тогдашней Москве доктора филологических наук, тем более по специальности «советская литература», который взялся бы за такую стремную тему, оказалось практически невозможно. Несмотря на все знакомства родителей и прочее «литературное окружение» – шарахались как черт от ладана, только что пальцем у виска не крутили. Внезапная помощь пришла от Константина Кедрова. Он у нас читал «фольклор» и отвечал за фронду: под видом фольклора протаскивал продвинутые теории от Фрейда до Флоренского, любил Хлебникова, писал авангардные стихи, приглашал нас к себе в гости, продвигал и подкармливал молодых поэтов Парщикова, Жданова, Еременко и других, пытаясь сколотить из них поэтическое движение «метаметафористов». С ним можно было говорить без скидок и умолчаний. Вот он-то на очередной мой отчаянный вопрос и ответил, что да, знает одного приличного доктора наук, и тут же дал мне его телефон. (Они, как сообщила мне только что Маша, незадолго до того познакомились и подружились то ли в Коктебеле, то ли еще на каком-то писательском отдыхе; в одном из альбомов у Александра Павловича есть фотографии Кедрова и его жены Елены Кацюбы.)

Живо помню мерзлый зимний вечер, темноту за окном, у которого стоял на тумбочке наш немного замурзанный сливочно-белый телефон, и дружелюбный голос в трубке: «Да, но я занимаюсь, в общем-то, девятнадцатым веком, Чеховым… – (сердце мое упало), – так что вам скорее к моей жене». Тут же трубку взяла Мариэтта Омаровна – и мгновенно, без всяких раздумий, решительно согласилась. Я была совершенно поражена.

Не знаю, кстати, были ли у нее до меня аспиранты. В любом случае она сразу отнеслась к этому делу и лично ко мне очень серьезно и ответственно, тем самым отрезав пути к отступлению: я поняла, что шутки кончились, на шару протусоваться не получится.

Так эта женщина с чудным диковинным именем стала моим научным – или, как она говаривала, художественным – руководителем. Она безусловно, видела, что я не слишком подхожу на роль кабинетного ученого, и, как сейчас понимаю, тем более ценила мои движения в эту сторону. Вообще, похоже, она нередко брала под свою опеку как раз таких, не вполне кондиционных ребят, которые без ее помощи вряд ли вскарабкались бы на филологические высоты. Или это мы ее выбирали? Во всяком случае, уже сейчас, когда мы подружились с Машей Чудаковой, она сообщила мне, что мама приводила меня ей в пример: «вот видишь, Аня хоть и дурит, а дело делает». Лестный отзыв. Я стала ездить к ней с кусками будущей книжки (слово «диссертация» до сих пор без смеха применять к себе отказываюсь), и у нас случались интересные беседы, отчасти зафиксированные.

Вот запись из моего дневника того времени. Я, правда, ее уже публиковала в приложении к своей книжке «Проблема смешного» (диссертация, статьи, фрагменты дневников), но мне кажется, здесь она будет к месту.

7 июня 1985. Вчера вечером у Чудаковой масса удовольствия. Я, при своей полной академической несостоятельности, блещу майкой Green Apple (мама в ужасе) и умением гнать телеги. Битый час мы обсуждали проблему, стоит или не стоит ее какой-то подруге сниматься таксистом, который младше ее на 10 лет и притом мингрел. В качестве свойской богемной герлы я куда свободнее себя чувствую, чем в качестве автора бестолковых писулек о людях, ногтя которых я не стою; Мариэтта тонко подкалывала меня: «хорошо, что вы залезли в гущу… но не надо сидеть там и хлюпать, в этой гуще, больше анализа»; «вам следовало бы перечитать (ха-ха!) формалистов, если вы не считаете их безнадежно устаревшими»; «у нас, слава богу, хватает людей, которые тонко понимают текст, этого недостаточно; “вот, какая я тонкая”, – это недостаточно для диссертации…» Моя беспомощная статейка насчет Олейникова подверглась критике по линии отделения биографии от художественного наследия, фактов от текста; по этому поводу я сбивчиво бормотала что-то следующее:

– В случае с Олейниковым все особенно сложно, так как его стихи как бы претендуют на неотделимость от быта, это все окололитературные жанры, якобы привязанные к ситуации (послания, застольные стихи, стихи на случай, записки и т. д.), якобы следующие за реальностью, на самом деле эта связь фиктивна, фиктивны как чувства, так и события, которые якобы служат толчком к стихотворчеству. С другой стороны, само поведение Олейникова в быту тоже было как бы фиктивным, это был человек-image, причем такое ощущение, что превращение произошло внезапно (М. Ч.: «Ударился оземь и стал писаным красавцем»). Вот-вот. Его, по выражению Кьеркегора, «не было», он «отсутствовал» – не только в своих произведениях, но и в самом себе.

М. Ч.: – Пантелеев в свое время расказывал мне, что Олейников, кажется, пристукнул потом своего отца (который выдал его белым). Пантелеев говорил: Это был человек бездн, за ним стояло какое-то очень страшное прошлое.

Я: – Раз он отсутствовал и в стихах, и в быту, где же он был? Л. Гинзбург считает, что в этих «вечных» словах, заключенных в пародийный контекст (поэт, любовь, смерть и т. д.) Но так ли это? – и т. д.

Сейчас еще придумала следующее: Олейников превратился в image, причем image негативный, целиком построенный на автоэпатаже (выражение Флейшмана). <…>

Когда произошло «превращение» и куда девался Ол<ейников>-человек? вот вопрос. (Но, честно говоря, не совсем по теме).

Все надо переписать ПОЛНОСТЬЮ. Я перекушала мемуаров и впала в «Жизнь замечательных людей».

М. Ч.: – Хармс иногда совершал действительно необъяснимые поступки. Например, Харджиев рассказывал мне, как, когда он приезжал к Хармсу в Ленинград, Хармс настаивал, чтобы он спал в той же комнате, что и они с женой: «А то я обижусь». Это действительно совершенно непонятно…

М. Ч.: – Вообще, Аня, я уважаю вас еще и за то, что вы смело берете проблему смерти. Правда, посмотрите в философском словаре статью П. Гайденко «Смерть». Там отмечено, что проблема смерти не является онтологической для марксистской философии. Впервые это я отметила в своем Эф<ф>енди Капиевиче [ее книга о Капиеве в ЖЗЛ], а вот она тоже, молодец. Так что вас могут за это зацепить.

– А что я, я иду за текстом. Я не занимаюсь же марксистской философией.

– Да. Что касается меня, я уже давно, в 60-е годы, зареклась писать о смерти. Тогда все склоняли это, все кому не лень, разменивали, это тоже было тошно.

Я: – Просто они заклинали свой страх, боролись с собственными комплексами.

М. Ч.: – Да. Так же, как потом, уже позже, зареклась употреблять слова «моральный», «духовный», «нравственный», а еще прежде – «реализм» и особенно «историзм»… (Я ушла от нее в час ночи).

Конец фрагмента. Поясню, что ярко-красная футболка с ярко-зеленым, «вырви глаз», логотипом Green Apple Books, книжного магазина в Сан-Франциско, была получена в подарок от американца, с которым мы случайно познакомились и разговорились на Пушке он работал в этом магазине (увы, знакомство не имело продолжения); она вызывала изумление прохожих, раздражение мамы, восторг и зависть друзей, но через год была оттяпана поносить Аркашей Гуру – конечно же, безвозвратно. «Перечитать» формалистов – подчеркнуто не без умысла; то ли Мариэтте Омаровне в голову не приходило, то ли она из милосердия не показывала виду, что поняла: формалистов я тогда знала только понаслышке, из Тынянова читала разве что «Кюхлю» да «Пушкина» и ловко прикрывала природной бойкостью и сообразительностью непростительные пробелы в образовании. Потом я, конечно же, прочла, восхитилась, взяла на вооружение, – и всю свою дальнейшую деятельность по работе с текстами поставила на этот безоговорочный фундамент. Саша Закуренко пишет, что Мариэтта прочила его, через поколение (т. е. себя), во внуки формалистов; припоминаю, что похожий разговор был и со мной. У нее, несомненно, был огромный педагогический талант, и в других обстоятельствах вокруг нее образовалась бы целая филологическая школа, но «судьбе было угодно» сделать из нее одинокого воина- подвижника.

С названием она мне тоже помогла. Говорит: «просто “про обэриутов” нельзя, надо обозначить проблему». Ну, поскольку мне тогда (да и сейчас, в общем-то) было главным образом смешно, я и обозначила: «Проблема смешного». И потом всю первую главу посвятила обоснованию термина «смешное», правомерного (якобы) при разговоре о маргинальных явлениях, в противовес термину «комическое», который применяется к произведениям так называемого искусства. Получилось, по-моему, смешно. И Мариэтта Омаровна, человек серьезный, но с прекрасным чувством смешного, не возражала.