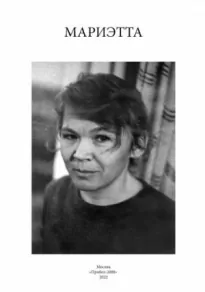

Мариэтта

- Автор: Анна Герасимова

- Жанр: Биографии и Мемуары

Читать книгу "Мариэтта"

«С пятого класса я мечтала заниматься наукой, а с пятнадцати лет – литературой советского времени»

Мариэтта Омаровна Чудакова – литературовед, критик, писательница, мемуарист, общественный деятель. Доктор филологических наук, профессор Литературного института имени А.М. Горького. Автор более четырехсот научных работ и статей в области истории литературы XX века, истории филологической науки и литературной критики, в их числе «Мастерство Юрия Олеши», «Беседы об архивах», «Поэтика Михаила Зощенко», «Жизнеописание Михаила Булгакова», «Не для взрослых. Время читать! Полка первая». Выпустила книги прозы «Мирные досуги инспектора Крафта», «Дела и ужасы Жени Осинкиной» и др.

Мариэтта Омаровна, вы были у истоков советского булгаковедения. Как вы оцениваете его современное состояние?

Было бы довольно глупо с моей стороны характеризовать булгаковедение. Могу только вслед за Пушкиным повторить: «И не попал он в цех задорный // Людей, о коих не сужу, // Затем, что к ним принадлежу». Сейчас я готовлю третье издание своей книги «Жизнеописание Михаила Булгакова», два предыдущих вышли в 1988 году. Нынешнее издание будет в двух томах, там будет гораздо больше о самом творчестве. Оно и называться, наверное, будет иначе. В нем я довольно широко ссылаюсь на зарубежное и наше булгаковедение – и тем самым даю в каком-то смысле ответ на ваш вопрос.

Если говорить не о булгаковедении, а о восприятии Булгакова сегодняшним обществом, то усиливается критическое отношение к тому – если сказать довольно примитивно заигрыванию с нечистой силой, которое видят в «Мастере и Маргарите». Такой морализаторский подход неизбежен, он возник еще у первых читателей романа. Когда-то замечательный человек – Камиль Икрамов принес мне свою очень интересную работу, о которой я впервые рассказала в «Литературном обозрении» в 1991 году, уже после его смерти. Потом она была напечатана в 1993 году в журнале «НЛО», № 4. У него был расстрелян отец, он ясно видел суть сталинского времени. Икрамов писал, что главный герой романа – Пилат, и Мастер смотрит на него с чувством восторга и рад быть полезен ему – в конце романа. Икрамов резюмировал: «Может быть, в этом его главная трагедия, которую не осознает ни он, ни критики романа!» Академик Аркадий Бенционович Мигдал говорил мне о том, как тяжело ему было читать веселое описание сцен, где требуют сдать золото: «Я вообще не мог понять эту главу. Моих родителей – и многих других – держали в душной камере, заставляя сказать, где у них спрятано золото и драгоценности. А дети, задыхавшиеся в душных камерах, кричали: “Скажите, наконец, чтобы нас выпустили!”» В своей книге я обращаюсь к этой теме и к этим этическим проблемам тоже.

Насколько текст «Мастера и Маргариты» соответствует авторской воле и какова степень участия в нем Елены Сергеевны Булгаковой?

Всем этим нужно заново заниматься. Когда я стала обрабатывать архив Булгакова, то установила, что в старательно подготовленном Еленой Сергеевной машинописном тексте, в котором она свела все поправки и вставки, не хватает одной из двух тетрадок с дополнениями. Я написала об этом в обзоре материалов архива Булгакова в 1976 году в «Записках Отдела рукописей»: рукописного текста нет, а машинописный явно с чего-то перепечатан. Также не была передана в архив после смерти Елены Сергеевны первая тетрадка ее дневника – мы располагаем только переписанным ею уже в 1950-е годы текстом. Это дало повод – растление ведь охватывает и широкие круги булгаковедов – некоторым заявлять, что раз я об этом пишу, то я, соответственно, сама же их и украла – или Житомирская, заведующая Отделом рукописей… И та, и другая тетрадки лежат, думаю, в давно не выдвигавшемся ящике какого-то близкого Елене Сергеевне дома и рано или поздно явятся на свет.

Для того, чтобы напечатать «Белую гвардию», Елена Сергеевна вместе с Ермолинским изымала из текста большие куски, посвященные Украине, а из «Жизнеописания господина де Мольера» по требованию издательства – все, что связано с кровосмешением. Что касается «Мастера и Маргариты», в настоящее время проблема текстологии романа еще не разрешена. В последней рукописи много слоев. Я прекрасно понимала, что, если ею заниматься по- настоящему, на это нужен год-полтора, я этой возможности во время обработки архива не имела. А у тех, кто роман издавал, в середине 1970-х, времени было мало. Конечно, текстология продвинулась, и пример тому – пятитомное собрание сочинений Булгакова. Недавняя книга, включающая в себя все редакции «Мастера и Маргариты», плохо подготовлена, ее научный редактор Борис Соколов не обратил на это в своем предисловии ни малейшего внимания. То есть последние лет пятнадцать-двадцать текстам Булгакова не очень-то везло. На них решали не научные вопросы, а вопросы амбиций, своего места в издательской жизни.

Как читать «Мастера и Маргариту» в школе? Я имею в виду евангельские темы в романе. Может ли это как-то соотноситься с требованиями ввести курс по изучению вероучений?

Зачем же соотносить изучение романа с требованиями, когда они еще, к счастью, не реализованы?.. Наше общество и Министерство образования не готовы к тому, чтобы вводить этот курс, для него нет пока базы. Когда Булгакова только включили в школьную программу, по просьбе издательства «Просвещение» я собрала его «Избранное» и снабдила своим специально для школы написанным послесловием. В первом разделе, «Романы», был роман «Мастер и Маргарита», во втором, «Рассказы», – три рассказа, третий – «Публицистика». Я считаю первым публицистическим его произведением статью «Грядущие перспективы» (1919), вторым – письмо Правительству (1930). В комментарии говорю о том, как изучать в школе творчество Булгакова. Иногда, к счастью, я встречала учителей (тираж издания был большой), которые говорили, что используют мою книгу в работе.

Что из литературы советского периода, официально признанной тогда, хорошо бы представить в нынешней школьной программе?

Я даю ответ на этот вопрос в «Истории литературы советского времени», над которой немало лет работаю. Наверное, это будет двухтомное издание, довольно много уже написано. В школе необходимо давать представление о Зощенко, Бабеле, том же Булгакове, Платонове, Алексее Толстом… Обязательно должны быть обзорные темы. Но самое главное: ученики должны читать несколько текстов писателя, которого проходят, один-два его рассказа, иначе все бессмысленно.

Для младших классов надо вводить нашу детскую литературу – лучшие ее образцы относятся к 1939–1941 годам, но немало хорошего было и раньше. С 1930-х до 1953-го во взрослой все было регламентировано, поэтому писатели кинулись в литературу для детей и в литературу о природе. Так, в 1936-м появилась повесть Пришвина «Жень-шень». Не от хорошей жизни, конечно, но получилось замечательное произведение – целая повесть об оленихе. Оказалось, что философский взгляд на вещи возможен только в книгах о животных, а в произведениях о людях надо было предъявлять марксистское, материалистическое мировоззрение.

Из вершинных произведений той поры «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Фраермана, «Судьба барабанщика» и «Тимур и его команда» Гайдара («Тимур и его команда» – бессмертная, на мой взгляд, повесть). Надо читать и более простенькие книги, но таинственным образом не несущие на себе печати советского времени. Одна из них – моя любимая – «Марка страны Гонделупы» Софьи Могилевской, сильно испорченная в 1960– 1970-е требованиями убрать из текста все «украинское». Видно, никак не могли простить Украине долгого послевоенного сопротивления западных ее областей советской власти, в эти годы уже и украинские власти попали под подозрение в национализме. Вместо Петрика и Опанаса появились Петя и Вова. Вместо восьми братьев Чернопятко (Ивась, Грицко), которые один за другим садятся на забор, и Петрик в ужасе уходит, не имея возможности с ними со всеми сражаться, появились приехавшие в гости русские двоюродные братья Вовы. Поэтому читать «Марку страны Гонделупы» надо в издании 1941 года. В течение жизни я перечитывала ее раза четыре, и ни разу не разочаровалась. О ней я подробно рассказываю в книжке «Не для взрослых. Время читать! Полка вторая», которая только что издана. Прекрасны вышедшие в 1940 году рассказы Осеевой – «Бабка» и «Рыжий кот», первый том «Двух капитанов» Каверина. Эти замечательные произведения надо не столько даже изучать, сколько убеждать детей их прочесть.

Как вы относитесь к ЕГЭ по литературе и к реформе школьного образования?

Мой взгляд на преподавание литературы в школе отличается от взглядов многих, кто занимается этими реформами. Я его в свое время высказывала, делала доклад на Общественном совете при Высшей школе экономики под председательством ректора школы Ярослава Кузьминова, где обсуждался школьный стандарт, который пытались тогда наскоро ввести. Я говорила, что нужна коренная реформа. Еще в 1916 году замечательный филолог Борис Михайлович Эйхенбаум увидел опасные тенденции, которые в советское время расцвели: в школе изучают литературоведение. Оно нужно в гуманитарном лицее и гимназии, но не в школе. Конечно, ученику надо дать представление о стихосложении (ямбе-хорее), но не заниматься «образами», когда мало кто читает те произведения, о которых они говорят и пишут. Я считаю, три четверти урока литературы должно быть отдано чтению текстов вслух – учителем и теми, кто хорошо читает. Читать вслух, делать паузы, обмениваться немногими словами по поводу прочитанного.

ЕГЭ предполагает совсем иной подход, поэтому я к нему скептически отношусь. Главной задачей при создании ЕГЭ было уйти от коррупции в вузе, все об этом писали и говорили, но вместо этого мы получили коррупцию в школе. Поэтому идти тут надо наперерез изменить характер уроков литературы. Повторяю, читать вслух не менее трех четвертей времени урока, половина – это минимум. И стихи читать, и учить их наизусть. Сейчас ведь все зависит от учителя: одни на этом настаивают, другие – нет. Если не принуждать школьников учить, скажем, монологи Чацкого, Фамусова из «Горя от ума» Грибоедова, мы получим глубочайшую трещину внутри нации – она пройдет по языку, речевой деятельности… Младшее поколение не будет понимать, какими это поговорками обменивается старшее.

Когда вы работали с архивами писателей, то общались и с их вдовами – Верой Владимировной Зощенко, Еленой Сергеевной Булгаковой… В заметках «Людская молвь и конский топ» вы приводите комментарий из своей записной книжки от 14 июля 1971 года: «Вдовы цеплялись за меня своими хладеющими руками; слабыми телами они старались прикрыть тени своих мужей, защитить их, недобравших славы при жизни, от бесстрастия исследовательского разума, потому что бесстрастию этому приличествовало появляться лишь вслед за славою, иной порядок был безнравственен». Какое впечатление они на вас производили?

Они были такие разные! Не думаю, что есть общее понятие вдов. Елена Сергеевна Булгакова была человеком железной внутренней силы, так сказать, платиновой твердости. Это главное впечатление, которое от нее исходило, при всей ее женственности и обаянии. Несомненно, через все творчество Булгакова проходит внутренний культ силы, в том числе женской. Он нашел в ней, на мой взгляд, то, что искал.