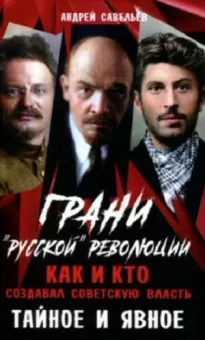

Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное

- Автор: Андрей Савельев

- Жанр: Публицистика / История: прочее

Читать книгу "Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное"

Да ещё некоторые партии, пользуясь этим, выбивают людей из русла организационной деятельности.

Меньшевик Сухов [62] из Новочеркасска напоминает о необходимости сохранить единство революции, несмотря на разногласия. Он привел три примера самочинной власти.

Первый – Урюпинская республика, руководителями которой стали: «Селиванов, бывший неоднократно в психиатрической лечебнице, Селиверстов, освобожденный от воинской службы по слабоумию, выживший из ума дьякон Федор, лет 75, и сзади их всех провокатор – перводумец Клавдий Иванович Афанасьев[63]. И вот эта милая компания стояла в центре урюпинской республики, и граждане урюпинцы по крайней мере недели две переживали состояние хронического землетрясения».

Второй пример – национально-литовский съезд, где правый блок, руководимый ксендзами, принял резолюцию о немедленном отделении Литвы, и левый блок из социалистов, народников и марксистов покинул съезд. Из чего следует: «если мы пойдем слишком далеко навстречу тем требованиям, которые время от времени слышатся с разных съездов, то мы, может быть, будем идти навстречу реакционным, консервативным группам и поэтому играть во всяком случае не в руку революции, а в руку реакции».

Третий пример – казачий союз на Дону, определивший своей главной задачей защиту самобытности, которая предполагает сохранение под покровом самобытности крупных земельных поместий. Казачьи лидеры «выстраивают казаков решительно всех классов, всех групп единым фронтом против иногороднего населения, которое составляет около 60 % всей области». Если бы «решили отделить все, что хочет отделиться, [то] сыграли бы в руку реакционным, а не революционным элементам».

Эсер Арватов [64] напомнил, что с идеей коалиционного правительства выступили буржуазные министры. И о передаче всей власти Советов сказали бывшие министры-капиталисты Коновалов (273) и Гучков, которые покинули правительство, стараясь переложить всю ответственность на социалистов. Министр путей сообщения Некрасов был вынужден издать «очень левый» приказ, кардинально изменивший положение в его ведомстве. Из чего следует, что буржуазные министры «до некоторой степени представляют только собою граммофонную ручку, которую мы вертим, мы, русская социалдемократия». Так же образно оратор заключил: «мы собрались сюда не для авантюр, не для хирургических экспериментов над и без того израненным телом русской революции, которые нам советуют дилетанты политической медицины, а для плодотворного настойчивого лечения, для труда и для дела».

Большевик Ерман [65] в резкой форме отверг возможность что-либо изменить в жизни страны коалиционным правительством: «попытки создать коалиционное министерство, т.-е. примирить буржуазию в известных частях с демократией, это – совершенно праздные попытки»; «мы находимся в процессе борьбы с этой самой буржуазией, с которой нас хотят здесь искусственно склеить». «Когда потребовали проведения решительной иностранной политики, Милюков ушел, потому что не хотел быть только граммофонной ручкой». Обращаясь к оппонентам большевиков, оратор заявил: «у вас есть только один выход укрепить это коалиционное министерство, это – отказаться от всяких требований, не претендовать на проведение той политики, которая нужна вам, делать ту буржуазную политику, которая угодна министру». Он отметил, что на местах, кроме Совета, нет никакой другой власти. Совет «отправляет маршевые роты на фронт, он занимается тем, что устанавливает проверку белобилетников на местах, производит контроль, он должен делать обыски во всех магазинах города, потому что он является на месте единственной властью, и никто другой не имеет возможности претендовать на это». Видимо, впервые именно Ерман призвал к конфискации церковных ценностей: «в области финансов приходится сидеть без средств не только казне, но и Совету Р. и С. Д. В то же самое время имеются огромные монастырские средства, которые почему-то не конфискуются».

Большевик Киселев[66] сначала привел пример того, что арестованных Советом Иваново-Вознесенска (где подавляющее число большевиков) черносотенцев, направленных в Москву, отпускают, а не возвращают по месту ареста. И это конфликт с Временным правительством. Большевик сетует: «если бы мы один шаг сделали против Временного Правительства, нас несомненно бы объявили республикой иванововознесенской». Он снова повторяет, что правительство ничего не сделало, а министры толком не отчитались о положении в стране. Министру Чернову (102) он ставит в пику, что тот сам в 1905‐м призывал к захватам земли, а сейчас выступает против захватов. Между тем, Временное правительство (старого состава) само захватило земли, которые принадлежали Николаю II. В самом правительстве разночтения: одни говорят, что земля будет крестьянская, и не надо её захватывать, а другие, что при поражении революции в Европе российская революция не выживет, и крестьянам земля не достанется. Звучат обычные для большевиков обвинения министров, исходя из классового подхода: «предлагают поручить управление страной лицам, которые далеко стоят от рабочего и крестьянского класса». Провозглашается, что решить «задачу может только та власть, которая не заинтересована в сохранении драгоценной частной собственности», «проводить радикальные меры может только тот класс, который в данном случае на эту священную собственность может покуситься».

Интернационалист Моисеев [67] предложил не выдумывать форм власти, а рассчитывать на их стихийное формирование. Судя по его словам, крестьяне дали наказ делегатам своего Съезда стать парламентом, перед которым Временное правительство должно быть ответственным министерством. Обоснование такого подхода к формированию власти: надо взять из местной жизни уже готовые формы власти и согласовать с ними форму верховной власти. Двоевластие – это и есть анархия. На инициативу «снизу» указывали выступавшие министры Церетели и Скобелев (100). Оратор предупредил: первый пыл в Советах прошел, и если они не получат полномочий (обязанностей, ответственности), то революционную власть не уберечь. «Между тем, недавно, на днях, кн. Львов выпустил циркуляр, чтобы местные власти боролись с самочинными организациями, которые присваивают себе власть. Если это увенчается успехом, то, конечно, можно сказать, что успех анархии обеспечен».

Прения были по общему решению закрыты, и в завершение обсуждения вопроса о власти (об отношении к Временному правительству) слово дали лишь докладчикам.

Церетели (99) говорил длинно и бессодержательно, переливая одни и те же слова из пустого в порожнее и пытаясь возможно мягче полемизировать с большевиками. Он сетовал, что ещё не все общественные силы и не все слои населения втянуты в революцию, а иные отошли в сторону и остались на обочине. При этом, не понимая, что сам попал в ловушку авантюризма, Церетели объявлял, что революция не выдвигает утопий или авантюр. Хотя в реальности как раз революция и была источником хаоса. Он допускал ошибочность текущего блокирования с буржуазией, но объявлял эту ошибку целесообразной, коль скоро её поддерживает большинство населения. Оратор говорил про какую-то «платформу», которая получила поддержку от огромного большинства населения, но не рискнул хотя бы вчерне указать на основные пункты этой платформы. Что касается желания сторонников Ленина немедленно встать у власти, то Церетели предположил, что они всё-таки имеют благие намерения – принести пользу. В качестве аргумента против удовлетворения желаний большевиков Церетели привел свои сомнения в том, что правительство большевиков будет поддержано большинством. Он не понимал, что большевикам не нужно было никакого большинства. Им нужно было овладение аппаратом насилия, который оружием завоевал бы покорность большинства. Церетели предполагал, что отпор населения в таком случае остановит правительство и уничтожит его. Но он грубо ошибался. Он опасался гражданской войны от контрреволюции «справа», но она пришла «слева».

Либер (47), напротив, видел опасность «справа» и призывал к единению против этой опасности, а также к применению «критики оружием» против контрреволюции. Предложение Троцкого о создании правительства «12 Пешехоновых» взамен коалиции 6 министров-социалистов и 10 министровкапиталистов он назвал измышлением чудодейственного рецепта, что, по мнению Либера, игнорировало реальную обстановку. Эти объективные обстоятельства, как он считал, указывают на то, что социалистическая революция ещё не созрела. Фактически Либер рассчитывал только на рассудочное отношение к трудностям момента, которые он оформлял призывами, фактически отрицая даже саму возможность политической борьбы. Неизбежность вооруженного противостояния уже была очевидна, но Либер и социалисты демократического толка всё ещё рассчитывали, что они словами сплотят различные группировки левых.

Проговорив формулу власти Луначарского, Ленина и Троцкого, оратор не увидел в ней ясной простоты: «люди до такой степени верят в чудодейственные творческие силы всякой власти, что, говорят они, стоит эту власть, этот аппарат захватить в руки социалистам, как они моментально, как рычагом, повернут всё общество в совершенно другую сторону». Но именно таков был рецепт большевиков: власть, властные институты поворачивают общество. При этом власть не обязана следовать социалистической программе, которая объявлялась до обретения этой власти. Кто получает власть, тот определяет её содержание. Либер же считал, что уже сама невозможность социализма при таком захвате власти должна остановить тех, кто к стремится к власти. И он глубоко ошибался. Социализм был агитационно-пропагандистским инструментом для взятия и осуществления власти, а не власть – средством утверждения социализма.

Съезд в очередной раз посмеялся над Лениным, который (ещё раз была процитирована стенограмма) объявил, что его партия готова взять власть целиком. Либер полагал, что такую власть массы просто не станут слушать. Он не понимал, что большевики были намерены заставить слушать себя средствами террора, а не уговорами. Он не понимал, что его «доказательство» неизбежности коалиции – хотя бы между социалистическими партиями, которые всё равно создадут коалиционное правительство – не аргумент для тех, кто всерьез намеревался взять власть. Большевикам или силам реставрации никакая коалиция не была нужна. Дух времени требовал диктатуры, и вопрос был лишь в том, чья это будет диктатура, и какие силы пойдут под нож. Не уничтожив большевизм, продолжая уступать ему место на трибуне Советов, «левые» партии сами себя отдали на заклание.

Ведь понимали лидеры Советов, чем грозят большевики! Но отказывались верить в реальность угрозы, продолжая уговаривать себя и других: «если бы сегодня, – я ставлю вопрос прямо перед вами, – власть оказалась, в руках тех элементов, которые стоят на точке зрения Ленина и Луначарского, даже здесь, внутри Совета, пользовалась ли бы власть тем доверием, которое дало бы возможность управлять страной без гильотины, без террора, без якобинского захвата власти? Одна горсточка лиц получает перевес, затем появляется другая горсточка, которая расправляется с предыдущими, за нею третья, которая грозит этой, и т. д., пока не является некто в сером, который давит нас всех вместе, до тех пор, пока всё не будет уничтожено и обезврежено». И главная проблема тоже была ясна: «Наше несчастье состоит в том, что мы не имеем в стране того единого авторитетного центра, который представлял бы авторитетную волю всего народа, вмешаться против которого не посмел бы никто». Но демократические убеждения не позволяли решительно перейти к диктатуре. Хотели продолжать демократизацию – и все равно получили диктатуру. Но только не от демократов, а от антинациональных сил.