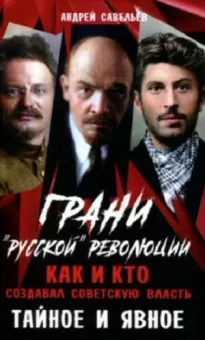

Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное

- Автор: Андрей Савельев

- Жанр: Публицистика / История: прочее

Читать книгу "Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное"

Временное правительство – последний состав

Можно ли предполагать, что Временное правительство смогло бы довести войну до победного конца и избежать гражданской войны, если бы не внезапное восстание, спровоцированное большевиками? «Лицом» Временного правительства считается Александр Керенский. Остальные «министры-капиталисты» совершенно забыты. Как и тот факт, что капиталистов во Временном правительстве было совсем немного, да и те придерживались «левых» взглядов.

Вот в каком составе Временное правительство[104] было арестовано при захвате Зимнего дворца (список оглашен на II Съезде Советов):

Вердеревский Дмитрий Николаевич (1873–1947) – окончил Морской корпус (1893) и Артиллерийский офицерский класс (1898), с 1905 года – артиллерийский морской офицер. С 1910 г. командовал боевыми кораблями «Генерал Кондратенко», «Новик», «Адмирал Макаров», «Богатырь». В 1916 г. – командующий дивизией подводных лодок Балтийского моря. После Февраля его политические взгляды оказались полезными для карьеры: он выступал за компромиссы с «массой» и её организациями на флоте. 1 июня назначен командующим Балтфлота. Через три дня, получив секретный приказ выдвинуть в Петроград 4 эсминца для поддержки Временного правительства, не выполнил его, а текст приказа сообщил членам Центробалта. Также огласил телеграмму о применении подводных лодок против кораблей, самовольно направляющихся в Петроград на поддержку большевиков. За это арестован командующим Петроградским военным округом и отдан под суд. Но освобожден в момент Корниловского наступления на Петроград. Назначен морским министром. После ареста в Зимнем дворце был на следующий день отпущен под честное слово. В мае 1918 года уехал в эмиграцию, жил в Лондоне, занимался торгово-промышленной деятельностью. В 1920‐е гг. переехал в Париж. С 1927 г. – член русской парижской ложи «Юпитер», имел высокие степени в целом ряде масонских организаций. Занимал негативную позицию по отношению к нацистской Германии, приветствовал победы Красной Армии, в эмигрантской среде был сторонником сближения с СССР. В 1946 г. получил советское гражданство.

Коновалов Александр Иванович (1875–1948) – из семьи фабрикантов, один из богатейших промышленников Российской Империи. Получил образование на физико-математическом факультете Московского университета и в профессионально-технической Школе прядения и ткачества в Мюльгаузене (Германия). С 1900 г. ввел на своих фабриках 9‐часовой рабочий день, построил жилье, школы, больницы, приют. В 1905 г. – один из основателей торгово-промышленной партии, с 1912 г. член ЦК партии прогрессистов, депутат IV Государственной думы. В 1912 г. один из учредителей банка Рябушинских и Русского акционерного льнопромышленного общества. С 1912 г. – член масонской ложи «Великий Восток народов России». В 1913 г. внёс в Думу законопроект по рабочему вопросу: охрана труда женщин и малолетних, строительство жилищ для рабочих, страхование по инвалидности, старости и др. В годы Первой мировой войны товарищ председателя Центрального Военно-Промышленного Комитета, один из организаторов думского прогрессивного блока.

В 1916 г. заявил: «на другой день после мира у нас начнется кровопролитная внутренняя война. Это будет анархия, бунт, страшный взрыв исстрадавшихся масс». Выступал за союз промышленников с организациями рабочих. В 1917 г. – один из лидеров Февральского переворота, затем – министр торговли и промышленности, министр промышленности и заместитель министра-председателя Временного правительства. Член партии кадетов. Участвовал в работе 1 Всероссийского съезда Советов. Выступал за сепаратный мир. После ареста в Зимнем дворце вскоре отпущен. Избран в Учредительное собрание. В 1918 г. эмигрировал во Францию, с началом Второй мировой войны переехал в США. Умер в Париже.

Кишкин Николай Михайлович (1864–1930) – из дворянской семьи. Окончил медицинский факультет Московского университета, врач-физиотерапевт. Был совладельцем и директором водолечебной и электролечебной клиники в Москве, затем санатория. С 1905 – член ЦК кадетской партии. Избирался гласным Московской городской думы в 1905–1908‐м и 1913–1917 гг. После Февраля – комиссар Временного правительства в Москве. С сентября 1917 года – министр государственного призрения (социального обеспечения). В связи с наступлением немецких войск и общей политической нестабильностью на него были возложены обязанности по подготовке эвакуации Петрограда с переездом Временного правительства и центральных государственных учреждений в Москву. 25 октября (7 ноября) 1917 получил полномочия по водворению порядка в Петрограде; ему были подчинены все военные и гражданские власти. После ареста находился в Петропавловской крепости до весны 1918 года. Затем работал врачом. В 1919 г. арестован, но вскоре отпущен. В 1921 г. – один из организаторов Помгола. Арестован по обвинению в антисоветской деятельности, находился в ссылке в Вологде, освобождён по амнистии. С 1923 г. работал в курортном отделе Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, неоднократно арестовывался. Ушёл на пенсию, но в конце жизни был лишен пенсии и продовольственных карточек.

Маслов Семён Леонтьевич (1873–1938) – учился на медицинском факультете Московского университета, но в 1897 г. за оппозиционную деятельность был выслан в Казань. В ссылке поступил на юридический факультет Казанского университета, который окончил в 1903 году. В 1902 вступил в партию эсеров. Занимался редактированием партийных газет. Арестован, провел три года в тюрьме. С 1914 года работал в Москве в сельскохозяйственной кооперации, был одним из организаторов Центрального товарищества льноводов. После Февраля – один из лидеров съездов кооператоров, член ИК Всероссийского совета крестьянских депутатов. С апреля 1917 г. – заместитель председателя Главного земельного комитета, сторонник аграрной реформы, автор одного из первых проектов закона о земле, противник захвата крестьянами помещичьих земель. Избран гласным Московской городской думы, на посту министра земледелия находился три недели. Избран в Учредительное собрание. После захвата большевиками Зимнего дворца арестован, но вскоре отпущен. Вновь арестован и выслан в Кронштадт. После этого отошёл от политической деятельности, вернулся в Москву. Арестовывался в 1919 г. и 1921 г., но дела были прекращены. Был членом правления Центросоюза, с 1921 года являлся председателем совета Центра сельскохозяйственной кооперации Сельско-союза. Занимал пост председателя правления Льноцентра, преподавал в Московском государственном университете, был проректором Всероссийского кооперативного института в Москве. В 1929 году ушёл на пенсию. В конце 1930 года был арестован по делу Трудовой крестьянской партии по ошибке, но всё же приговорен к ссылке в Алма-Ату. После заступничества Калинина в 1933 г. вернулся в Москву. В 1938 г. арестован и расстрелян.

Ливеровский Александр Васильевич (1867–1951) – закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета (1889), во время обучения увлекался астрономией, был удостоен золотой медали за статью о двойных звёздах, защитил кандидатскую работу о солнечном затмении. Окончил Петербургский институт путей сообщения (1894). С тех пор вся жизнь – на железнодорожном строительстве, с 1901 года – на Транссибирской магистрали. В 1915 году лично забил последний «серебряный» костыль и открыл Транссиб. После Февраля стал товарищем министра путей сообщения. Во время выступления генерала Корнилова вопреки воле министра Юренева обеспечил передачу в Ставку обращения Временного правительства, в результате чего были прекращены перевозки корниловских войск в направлении Петрограда. Отдал приказ разобрать стрелочные переводы на станциях Дно и Новосокольники. В результате занял место своего начальника. Арестован большевиками в Зимнем, заключен в Петропавловскую крепость, отказался перейти на сторону большевиков. Освобожден по болезни под честное слово, уехал на лечение в Сочи. Работал садовником, кухонным работником, сторожем, сигнальщиком на маяке. В 1921 году работал военным инженером на Кавказе. В 1923 году по предложению Дзержинского переехал в Москву. Был техническим экспертом и членом плановой комиссии Народного комиссариата путей сообщения, преподавал в Институте инженеров путей сообщения, был деканом, консультировал Госплан. Работал заместителем директора Института мерзлотоведения. В 1926 году находился в научной командировке в Германии, Чехословакии и Франции, отказался от предложений остаться в эмиграции. В 1933 году был арестован, заключён в тюрьму по делу о вредительстве. Дал показания, освобожден – и снова арестован. В 1934 году освобожден. Во время войны до 1942 года оставался в блокадном Ленинграде, участвовал в проектировании «Дороги жизни».

Малянтович Павел Николаевич (1869–1940) – учился на юридическом факультете Московского университета.

Участвовал в оппозиционном движении, в 1890 г. в течение трёх месяцев находился в тюрьме, в 1891 г. отчислен из Московского университета с запрещением проживать в Москве и Московской губернии. Перешёл на юридический факультет Дерптского (Юрьевского) университета, который окончил в 1893 г. Помощник присяжного поверенного, с 1898 г. – присяжный поверенный округа Московской судебной палаты. Участвовал во многих политических процессах – защищал участников рабочего движения и демонстрантов, крестьян – участников беспорядков. В 1904–1905 гг. участвовал в процессе по делу Николая Баумана, Елены Стасовой и других членов РСДРП. В период революции 1905–1907 гг. защищал членов Петербургского совета рабочих депутатов (по этому процессу проходил Лев Троцкий), участников восстания на крейсере «Память Азова» (1906). Всего провёл свыше ста политических процессов. В 1905 г. его квартира была явкой для Московского комитета РСДРП, членов которого он потом в 1909 г. защищал на судебном процессе. По данным Департамента полиции, в 1909 г. дал средства РСДРП для подкопа под тюрьму. Выиграл гражданский процесс у наследников Саввы Морозова, которые оспаривали его завещание (в нём 100 тысяч рублей завещались Марии Андреевой для передачи партии большевиков). Затем получил эти деньги по доверенности и передал их одному из лидеров большевиков Леониду Красину (61). В 1915 г. взял к себе помощником участника революционного движения, меньшевика Андрея Вышинского – будущего прокурора СССР. Вступил в партию меньшевиков. В сентябре 1917 г. стал министром юстиции во Временном правительстве. Пописал поручение об аресте Ленина и сам же сообщил большевикам об этом. После ареста в Зимнем дворце через день был освобожден. Отошел от политической деятельности, жил в Пятигорске и Екатеринодаре.

Был вызван в Москву и служил юрисконсультом в президиуме ВСНХ. В 1930 г. был арестован по делу Союзного бюро РСДРП (меньшевиков), несколько месяцев находился в Бутырской тюрьме, в мае 1931 года приговорён к 10 годам лишения свободы, но затем освобождён после заступничества со стороны старых большевиков. В фильме «Ленин в Октябре» сыграл самого себя. В 1937 г. вновь арестован за контрреволюционную деятельность, виновным себя не признал, в 1940 приговорен к смертной казни и расстрелян.