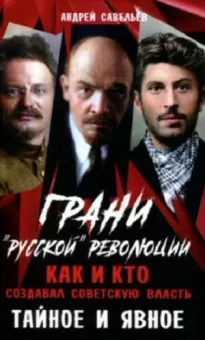

Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное

- Автор: Андрей Савельев

- Жанр: Публицистика / История: прочее

Читать книгу "Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное"

Не революция, а узурпация

Все революции пытаются представить восстанием просветленных масс. Но все они – безумие «черни», удел которой не просветление, а убийства, грабежи и пьянство. Ничего русского в «русской» революции не было. Было то, что объединяет чернь всех народов – общее для всех «пролетариев»: безумство и жестокость. В этом отношении «французская» революция не имела в себе ничего французского, и именование её «великой» – такое же оскорбление её жертв, как и именование «великой революцией» большевистского переворота.

В 1928 году комментатор брошюры с материалами Съезда Я. Яковлев (36) представляет нам картину именно узурпации, захвата Советов, а вместе с ними – и Советской власти. Без всяких на то оснований потомкам сообщают, что за большевиками к октябрю 1917 года было народное большинство в Советах, но не было большинства в любых комитетах – армейских, крестьянских, профсоюзных. Большевики лишь стремились сбросить прежнее руководство в органах, избранных Советами, и заменить его своим. Поэтому ругали что есть силы именно комитеты, требуя, чтобы они брали власть – без всякого понимания, что с этой властью делать.

Как отмечает Яковлев, если взять «верхушки» Советов, то «мы могли бы прийти к выводу, что большевики в октябре были изолированы не только от крестьянских масс, но и от значительной части рабочего класса». Реально так оно и было. Но авторитет комитетов стремительно падал: Советы были не готовы к замещению даже муниципальных властей, а уж к тому, чтобы перехватить власть у Временного правительства – тем более. Как и показали послеоктябрьские месяцы, Советы под руководством большевиков развалили абсолютно всё в России – и фронт, и тыл, и местное управление, и центральную государственную власть. Кроме шумных Съездов и дрязг с партийными оппонентами, они не умели ничего, и это вполне отразилось в речах их лидеров.

Пока II Съезд не превратился в плакат, всё было не так однозначно. Пока были живы участники событий, они помнили, что всё не так однозначно.

На Съезде от имени Исполнительного Комитета Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов его представитель Евсей Гуревич [110] заявил о полной солидарности ИК Крестьянских Депутатов с Зимним (то есть, с Временным правительством). Этот орган формально был действительно центральным комитетом крестьянских Советов, к тому же всего несколько месяцев назад избранным на Всероссийском Съезде Советов Крестьянских Депутатов.

Также на Съезде выступил представитель 12 из 14 солдатских армейских комитетов Георгий Кучин [111], и большевики не могли оспорить его полномочий. Он заявил, что комитеты этих армий против захвата власти Съездом Советов.

Чуть ранее Кучина выступил от 12‐й армии Яков Хараш (206), сказавший: «в момент расстрела Зимнего дворца, в тот момент, когда делегаты социалистических партий, не отозванные своими партиями, заседают в Зимнем дворце, в этот момент открывает свое заседание Съезд. За спиной Всероссийского Съезда, благодаря политическому лицемерию партии большевиков, совершена преступная политическая авантюра…» Его полномочия поставил под вопрос представитель латышских стрелков Карл Петерсон [112], сказавший, что 12‐я армия давно настаивает на переизбрании Совета и Исполкома, что выступавшие не являются действительными представителями армии. Подобное заявление могло быть принято лишь на веру. Другие выступавшие против решения фронтовой группы – Франц Гжельщак [113] (член комитета 2‐й армии, сообщил, что решение покинуть съезд фронтовая группа приняла незначительным перевесом голосов) и Федор Лукьянов (3‐я армия, биографических данных нет).

Также на Съезде выступил представитель Викжеля – профсоюза железнодорожников, который объявил о непризнании власти большевиков и о намерении подчиняться только ЦИК прежнего состава.

Но Съезд был захвачен – рядовые делегаты, не входящие в состав руководства Советов на местах, устроили обструкцию представителям армейских, крестьянских и железнодорожных комитетов.

Историография большевиков приписала своим заслугам отказ двинутых Временным правительством на Петроград армейских частей проливать кровь. Они предполагали, что Советская власть – это то, чем были Советы в период I Съезда, но они ничего не могли знать о большевистском проекте разрушения всего – в том числе и армии, отражавшей на фронте нашествие иноземцев. Командиры частей, не испытывающие никакого доверия к Временному правительству, ссылались на невозможность отправить войска на подавление мятежа. Войсковые начальники видели врага перед собой – по ту сторону фронта, но не предполагали возможности удара в спину, полагая, что чиновники пытаются переложить на армию полицейские функции. Что касается солдат, то они были бы не прочь отправиться в тыл, где им противостояла бы не артиллерия, конница и аэропланы противника, а толпы непонятных бунтовщиков.

В плюс себе большевики ставили два самых постыдных процесса – войну солдат против офицеров и войну крестьян против помещичьих усадеб. В условиях, когда требовалось напряжение всех сил, чтобы отразить нашествие иноземцев.

Убийства офицеров, развал дисциплины, доходящий даже до отказа принимать противотифозные прививки, был порожден знаменитым приказом № 1, последовавшим вслед за Февралем, когда Петросовет предписал петроградскому гарнизону, уже разложившемуся в условиях тыла и не желающего отправляться на фронт, подчиняться не офицерам, а выборным солдатским комитетам. Десятки миллионов экземпляров этого «приказа» разлетелось по всем фронтам русской армии. Увы, инициаторы этого события не были тут же повешены – что было бы весьма гуманным в условиях военного времени. Следствием такого попустительства был крах власти и Брестский мир – позор, который большевики тоже объявили своим триумфом.

Так называемое «разгромное движение» – разорение помещичьих усадеб – было следствием не пропаганды большевизма, а развала власти. Свою недееспособность, непонимание причин разбоев, Временное правительство пыталось решить силой – пока ещё лояльными кавалерийскими и казачьими частями, которые рассыпали по всей стране, забыв прикрыть центр, где по соседству с министрами-самозванцами заседали советские комитеты, имеющие хотя бы опору среди своих единомышленников. Стихийное мужицкое восстание в тылу было прямым следствием замены понятного для мужиков Царства на непонятную и чуждую «демократию». Это была десакрализация власти – чиновник в глазах мужика утратил высшую санкцию и становился просто узурпатором. А помещик перестал быть благодетелем – его достояние больше не было освещено царской милостью.

Яковлев (36) с циничной откровенностью писал: «У рабочего класса был только один способ снять эсеровскую верхушку – взять власть в городе и далее, – опираясь на советские законы, приступить к массовому созданию такой организации бедноты и средних элементов крестьянства, которая бы их соединила не с буржуазией, а с рабочим классом». Восстание должно было арестом правительства прославить большевиков именно накануне Съезда. Отсюда ленинское «Сегодня рано, завтра будет поздно».

Конечно, «верхушки» Советов, как бы они не были настроены против большевиков и захваченного ими Съезда, сами стали источником хаоса – «левые» идеи мало чем отличались от большевистских. Контроль за крестьянскими Советами практически полностью принадлежал эсерам, которых крестьянство поддерживало даже после Октября.

Но большевики переиграли их, приняв составленный из крестьянских наказов документ как закон.

Уловка большевистских историографов состояла в том, что масса имела другие настроения, и все выбранные на съездах лидеры этой массы просто отстали от революционного движения. Эта выдумка ничем не подкреплена, кроме нарастающего хаоса. Что совершенно не означало какой-либо поддержки большевиков, о которых подавляющее большинство и слыхом не слыхивало, пока они не пришли с револьверами чем-нибудь поживиться.

В немалой мере оценка Съезда должна исходить из понимания его фальсификации. Хотя квоты на съезд были установлены прежние – по 25 000 населения на делегата – численность съезда уменьшилась с 1090 до примерно 650 (к открытию Съезда прибыло 560 делегатов, реальное число делегатов, присутствующих в зале с подтвержденными мандатами, осталось неизвестным – при открытии съезда их было не более 513). Кворум был установлен в количестве 2/3 от числа членов I Съезда Советов. Даже если учесть максимальную цифру (650), то это только 60 %. А с учетом того, что минимум 130 делегатов отказались от участия в Съезде, то число участников составило менее половины от численности I Съезда.

Хотя ЦИК угрожал тщательной проверкой мандатов, её не было. Толком никто не проверял, является ли пославший делегата Совет хоть сколько-нибудь авторитетным у местного населения. Также надо отметить, что крестьянские депутаты на съезде отсутствовали. Что означало отсутствие представительства большинства граждан. Не говоря уже о том, что население отдаленной периферии не создавало Советов и зачастую даже не знало, что таковые существуют.

Съезд был собран Петроградским, Московским и Северным областным Советами произвольно. При этом Бюро ЦИК заявило, что «Съезд Советов избирается по почину Бюро, подготовляется особой комиссией», и что «никакой другой комитет не уполномочен и не имеет права брать на себя инициативы созывать Съезд». Именно этим, а не чем-либо другим был продиктован уход со съезда многих делегатов – они не увидели на Съезде иного представительства, кроме большевистского и левоэсеровского. Кто находился в зале, понять было невозможно. Подсчет голосов по мандатам не велся.

Также большевиками была произвольно установлена повестка дня, которая изначально предполагала рассмотрение трех пунктов: 1) текущий момент, 2) подготовка к Учредительному Собранию, 3) выборы ЦИК. Вместо этого большевики внесли свои декреты – как бы подкрепляя совершенный ими в столице переворот. Ничего подобного участникам Съезда с мест не было поручено рассматривать. Это было произвольное решение, которое также заранее продиктовано анкетным вопросом, где каждому из делегатов предлагалось поддержать лозунг «Вся власть Советам» (или другие лозунги), не рассматривая его содержание.

Наконец, большевики намеренно публиковали искаженные материалы Съезда, из которых исключались все выступления оппозиции. Их лишь частично удалось восстановить по публикациям небольшевистских изданий. Архивных материалов практически не осталось. Стенограмма не велась, поскольку приглашенные думские стенографистки покинули зал. В сохранившихся материалах зачастую опускались фамилии выступавших – неясно кто они и кого представляли. Некоторые фамилии большевистскими историками восстанавливались со слов участников Съезда.

Фальсифицированы и документы Съезда. Одни и те же декреты были опубликованы от имени президиума Съезда, от именно ВРК, и только потом – уже без всяких прений и изменений были предложены Съезду (поскольку они уже были разосланы на места и отражены в газетах). Также нигде нет данных об оглашении полного списка ЦИК. Поэтому невозможно считать состав ЦИК действительно избранным. Остался неясным статус доклада о текущих событиях – был ли он согласован во всех фракциях или отражал только мнение Петросовета. Были уничтожены или потеряны мандаты делегатов съезда, а также большая часть анкет делегатов (остались практически только большевистские анкеты). Невозможно установить даже точную численность делегатов. По предварительным данным анкетной комиссии присутствовало 670 делегатов; на момент открытия Съезда по данным бюро всех фракций – 649, в конце Съезда, после ухода меньшевиков и правых эсеров, – 625 человек. Общее число упомянутых в этих списках делегатов – около 900 человек. Частью в анкетах не было указано то, что категорически требовал ЦИК – не указана партийность или не указан Совет или войсковая часть, от которых представлен делегат. Скорее всего, эти анкеты отсеивали тех, чьи мандаты не были признаны (около 180 человек), но они входили в три известных списка. На обстановку абсурда указывает первое же сообщение после открытия съезда от Аванесова (352) (надо полагать, от мандатной комиссии), что по предварительному подсчету должно быть 513 делегатов, но на Съезде при этом находилось 560 делегатов. На эту разницу никто внимания не обращает, её никто не объясняет.