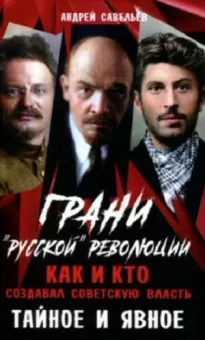

Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное

- Автор: Андрей Савельев

- Жанр: Публицистика / История: прочее

Читать книгу "Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное"

Разрушение армии

Целью февральских революционеров, последствий которой они не осознавали, было полное разрушение армии. Началось оно с Приказа № 1, который предполагался для Петроградского гарнизона и гарантировал невозможность использования солдат для подавления антигосударственного мятежа депутатов Думы и генералов Генштаба. Тем не менее усилиями большевиков этот приказ, разрушавший дисциплину и обеспечивший массовое дезертирство, распространился на всю армию и дезорганизовал её. Лишь некоторые части сохранили боеготовность.

Поскольку на фронтах наступило затишье (все планы весенне-летней кампании были сорваны февралистами), военный министр Гучков провел демобилизацию солдат старше 43 лет, а тех, кому было от 40 до 43 лет, частью отправил в длительный отпуск для проведения посевной. Отпущенные 10–15 % этого контингента должна была вернуться, чтобы в отпуск была отправлена следующая часть, и так далее. Но солдаты не хотели возвращаться до уборки урожая. После отставки Гучкова пост военного министра занял Керенский, который решил бороться с развалом армии задействованием её в масштабных наступательных операциях. В связи с этим все отпуска были отменены, отправленным в отпуск было предписано вернуться в свои части. Отпускники возвращаться не хотели, а те, кому отпуск был отменен, роптали, потому что тоже имели свои хозяйства, и некому было засеять поля и собрать урожай.

Пытаясь отчасти нивелировать последствия самовольного приказа Петросовета, Керенский выпустил Приказ № 8, названный «Декларация прав солдата». Несмотря на подтверждение безоговорочной власти начальников в условиях фронта, всякого рода «послабления» самовольно распространились от тыловых и прифронтовых частей на всю армию, чему вновь способствовали большевики, систематично занимаясь разложением армии, которая в своей массе их не поддерживала.

Свою лепту в разрушение армии внес и I Съезд Советов, который подготовил в рамках обсуждений военной секции резолюцию о правах солдата, а потом вынес её на пленарное заседание. Представил эту резолюцию Съезду Венгеров[89]. Задачей резолюции было «исправление» (усугубление вреда) Приказа № 8. Если Керенский предполагал для солдат политические свободы во внеслужебное время, то Советы потребовали отменить это ограничение: «право каждого военнослужащего участвовать во всякого рода собраниях и устраивать собрания. Ограничение свободы слова “внеслужебным временем”

должно быть уничтожено». «Исповедовать свои взгляды» (то есть вести пропаганду) солдату хотели предоставить также и в окопах.

Участники заседаний секции много спорили по поводу отмены положения, что начальник может в боевой обстановке принуждать к исполнению приказа силой. Но к окончательному решению не пришли. И поэтому в резолюцию была внесена нелепость, которая толковалась однозначно: «Право начальника применять вооруженную силу против подчиненных, не исполняющих приказаний (п. 14), должно быть исключено из декларации». Сам факт исключения этого пункта означал не «фигуру умолчания», а прямую отмену указанного здесь права начальника. Жизнь разрешила этот вопрос: силу в боевой обстановке стали применять солдаты в отношении своих начальников.

В резолюции оспорено исключительное право начальника при назначении на должности и при отстранении от должности. Предлагалось сменить порядок: «органам солдатского самоуправления предоставляется право отвода и аттестации начальствующих лиц, а также право участия в управлении армией на основаниях, точно указанных в организационном уставе».

Если Керенский отнял у офицеров денщиков, то Советы отняли даже вестовых, допуская их наличие только в боевой обстановке и при утверждении «соответствующим комитетом». Снималось последнее из оставшихся дисциплинарное взыскание – постановка под ружьё. Даже добровольное приветствие военнослужащих отменялось, ибо «это демократическая армия».

Самая масштабная реформа, которую предполагали Советы, – это подчинение только непосредственному начальнику, а также снятие всех различий между «старшими» и «младшими» – эти понятия подлежали устранению. Подчиняться полагалось только в рамках служебных обязанностей. Солдат вне службы объявлялся таким же гражданином, как и все прочие: «солдат перестал быть особой кастой, – он просто техник, специалист своего дела».

Упразднялось значение воинского чина (звания): «фактически сейчас назначение на должности часто не стоит ни в какой связи с чинами данного лица. Мы имеем помощниками главнокомандующего поручика и подпоручика, но это случайное явление, а нужно, чтобы это явление не было случайным, чтобы оно не вызывало никаких трений, а было основным общим принципом строительства армии».

Отменялись привилегии гвардейских частей, сверхсрочники приравнивались к новобранцам. Наконец, упразднялось само понятие «офицер». Все военнослужащие должны были именоваться «солдаты», а все права и обязанности должны были определяться исключительно занимаемой должностью. Отменялись военные суды, допускалось лишь их временное сохранение с введением в них «демократического элемента». «Всякие особые виды уголовных наказаний для военнослужащих и особые меры заключения должны быть отменены».

Бакинский делегат Саакьян (91) высказал сомнение на счет вопроса о законности приказов начальников: «Ну, вот, офицер, который находится под известным контролем, – теперь он уже не офицер, а общее название: солдат, исполняющий определенные обязанности, – приказывает другому на фронте выполнить какую-нибудь обязанность. И вот этот обсуждает вопрос: контрреволюционно ли идти в разведку или нет. Вы здесь имели честь слышать, что наше наступление контрреволюционно. Этот отдельный пункт, – часть [Съезда] его совершенно ясно толковала, – что приказ о наступлении, как контрреволюционный, совершенно их не обязывает к наступлению. Дальше, для того, чтобы обсуждать вопрос: контрреволюционный ли шаг или не контрреволюционный шаг, обсуждающий по своим умственным и нравственным качествам должен быть всегда выше, чем тот, который этот приказ дает. У нас есть ли эта гарантия, не будет ли тогда возможности устраивать итальянские стачки и всегда искать по инстанции? Вот апеллируют к ротному комитету: этот контрреволюционный шаг я не выполню. Там нашли, что это не контрреволюционный шаг. Его это не удовлетворит. Надо дальше идти и, в конце концов, дойдет до вас, чтобы вы разъяснили, а когда вы разъясните?»

Доводы были убедительные, и слово «контрреволюционный» из резолюции вычеркнули. Но не вычеркнули из жизни. Повод для неисполнения приказа остался.

Донецкий делегат Калинин (биографических данных нет) указал, что в декларации не сказано ни слова о казачестве. Он напомнил, что некоторые казачьи полки отказались принимать присягу Временному правительству, потому что в ней было написано «солдаты». Его предложение сохранить наименование «казаки» было отвергнуто как деталь, которая будет рассмотрена когда-то потом.

Единственное, казалось бы, разумное решение секции – это отказ от выборного начала при замещении командных должностей. Но всё убила мотивировка: «должен получать высшую санкцию права на свое существование не из рук армии, а из рук всего революционного народа». Из этого следовало, что вообще все командиры, пока они соответствующей санкции не получили, лишены каких-либо прав управлять подчиненными. «Для того чтобы армия была подвижным аппаратом, способным во всякое время проявить свою боевую силу, она должна быть централизована. Мало того, необходима ответственность младшего начальника перед старшим, (…) но при демократическом режиме высший командный состав ответствен перед всем народом в лице революционного правительства. И, таким образом, вся армейская дисциплина возвращает власть в руки самого народа и от него воспринимает свое начало».

При выборности командиров, начались бы «демагогические выступления офицеров – они разлились бы могучим потоком по всей России, как только было бы принято выборное начало. Каждый офицер, который искал бы карьеры, не считаясь ни с чем, стал бы подделываться под толпу». Зато революционная демократия предоставляла право отвода органам солдатского самоуправления. Кроме того, солдатским комитетам предоставлялось право определять послужной список командира – представлять отзывы, «которые бы всесторонне рисовали личность и деятельность лиц командного состава». Также солдатским комитетам предоставлялась возможность быть полностью в курсе деятельности штабов (после чего о военной тайне можно было забыть) и даже участвовать в оперативном разборе операций. Также солдатскому самоуправлению планировалось передать всё, что не касается непосредственно боевой деятельности (после чего следовало ожидать развала снабжения, медицинской службы и пр.).

На Съезде не было сил, которые выступили бы против этого абсурда. Но были силы, которые хотели усугубления абсурда. Глашатаем этих сил вновь выступил Крыленко (95). Он объявил, что революционные армии всегда строились как повстанческие, в которых дисциплина заменялась идейной спайкой. Из чего следовало, что прежнюю армию надо уничтожить до основания, а в новой армии – ввести тотальный идейный контроль с удалением всех инакомыслящих элементов. Далее: «демократизация армии на демократических принципах находится в коренном противоречии с существом постоянной армии вообще». Поэтому все меры должны считаться временными, а целью иметь – полное уничтожение постоянной армии и замену её «всенародной милицией». По мнению большевиков, нужно такое построение армии, которое выражало бы «определенную организованную революционную волю демократических низов против всяческих контрреволюционных попыток». Тем более что «в большинстве своём командный состав нашей армии является заведомо контрреволюционным». Поэтому «мы считаем, что выборность командного состава вплоть до батальонного командира, не является тем, что может внести дезорганизацию в армию. На высших ступенях в тылу право отвода, аттестации командного состава, право ареста и судебного преследования против раскрытых контрреволюционных попыток и злоупотреблений, право в известных случаях иметь в своём распоряжении материальную силу для демократических организаций солдат».

Вопрос «о 40‐летних» вызвал на Съезде бурные дебаты. Трудно было без ущерба компенсировать решение Гучкова. Тем более что никакой пользы оно не принесло – значительная часть отпускников поехали не туда, где была острая нужда в рабочих руках, а только в свои хозяйства. Кроме того, многие отпускники просто остались в городах – либо ехать домой было далеко, либо собственного хозяйства не было, либо просто не хотелось возвращаться к сельскому труду. Хотя численность отпускников не была значительной, общее расстройство железнодорожного сообщения привело к тому, что солдаты запрудили вокзалы и захватили места в поездах. Приказ Керенского об отмене отпусков не торопились выполнять. На съезде сообщалось: «в Боровичах остановилось 500 человек и дальше не едут. Говорят, что мы по указанию Совета запахали землю больше, чем следует, чем могли. Нас отпустили для запашки этой земли и теперь, когда нужно собирать хлеб, нас оторвали и от этой земли и от уборки». В Петрограде скопились тысячи 40‐летних, которые даже организовались во всероссийский союз и предъявили претензии Съезду.