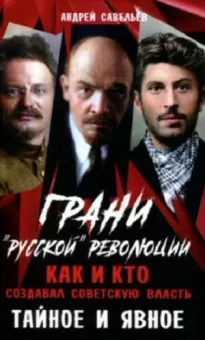

Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное

- Автор: Андрей Савельев

- Жанр: Публицистика / История: прочее

Читать книгу "Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное"

Большевики берут власть

Советская историография всегда представляла Октябрьский переворот как подвиг, а II Всероссийский Съезд Советов – как апофеоз, который единодушно поддержал этот переворот, представляя трудящихся всей страны. И тем самым сделал Советскую власть единственной законной властью в стране. Но ранняя историография, отразившаяся в собранных в 1928 г. материалах Съезда, подходит к этому вопросу совсем по-другому. Ибо в то время были живы свидетели событий 1917 года, а также участники первых советских съездов.

II Съезд Советов готовился в условиях нарастающего хаоса и был спланирован так, чтобы большевики легче могли поднять восстание и захватить власть. Да, устойчивой власти не было, управление Временного правительства разваливалось, в Советах началась партийная возня, в которой большевистский радикализм отвечал условиям массовой психопатии – страсти всё вокруг сломать. Тем не менее руководство Советов всё ещё было вполне здравомысленным, и оно удерживало эту психопатию в рамках, обещая через некоторое время унять её и разумно распорядиться авторитетом Советов. Съездом отвели глаза от вооруженного мятежа. Избранные в президиум Съезда Ленин и Антонов-Овсеенко (322) на первом заседании отсутствовали – первый возлежал в соседней комнате на подушках, куда к нему бегал Троцкий – пошушукаться, второй занимался непосредственной организацией восстания и штурмом Зимнего. Планировалось, что Зимний будет взят до открытия Съезда, который еще не был под контролем большевиков.

Съезд начался в 22.40 под грохот артиллерийской канонады.

По записям американского журналиста Джона Рида (349) (более полным, чем стенографический отчет) во время первого выступления на Съезде слышались звуки артиллерийских залпов. В этом выступлении меньшевик Мартов (46) сказал:

«Гражданская война началась, товарищи! Первым нашим вопросом должно быть мирное разрешение кризиса. И принципиально, и тактически мы обязаны спешно обсудить пути предупреждения гражданской войны. Там, на улице, стреляют в наших братьев. В тот момент, когда перед самым открытием Съезда Советов вопрос о власти решается путем военного заговора, организованного одной из революционных партий… (Крик и шум толпы на мгновение покрыл его слова)». Предложение Мартова о немедленном начале консультаций «со всеми демократическими партиями» было принято, но никто и не думал предпринимать какие-то меры. Большевики просто ждали сообщения о низложении Временного правительства. Никакие обсуждения, никакие консультации им были не нужны.

С той же позицией выступил Яков Хараш (203) – делегат комитета 12‐й армии: «За спиной Всероссийского Съезда, благодаря политическому лицемерию партии большевиков, совершена преступная политическая авантюра. Пока здесь вносится предложение о мирном улажении конфликта, на улицах Петрограда уже идет бой. Меньшевики и с.-р. считают необходимым отмежеваться от всего того, что здесь происходит, и собрать общественные силы, чтобы оказать упорное сопротивление попыткам захватить власть».

В том же духе выступил представитель Бунда Рафаил Абрамович (46): «Всё, что происходит в настоящее время в Петрограде, является великим несчастьем». Он объявил, что группа Бунда покидает съезд и предложил всем отправиться к Зимнему дворцу. Безоружный марш к Зимнему закончился полным провалом – разгоном небольшой группы революционными матросами. Некоторые источники приписывают эту речь Генриху (Хенриху) Эрлиху [105], который также представлял на Съезде Бунд.

Лев Хинчук (92) от меньшевиков зачитал декларацию о том, что «военный заговор был организован и осуществлен партией большевиков именем Советов за спиной всех других партий и фракций, представленных в Советах».

За ним от социал-демократов («правых» эсеров) выступил Михаил Гендельман (329), огласив декларацию: «Произведенный партией большевиков и Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов захват власти накануне Учредительного Собрания и за день до открытия Всероссийского Съезда Советов Рабочих и Солдатских Депутатов является преступлением перед родиной и революцией, знаменует начало гражданской войны, срыв Учредительного Собрания и грозит гибелью революции». В дальнейшем при фракционном голосовании резолюции своего ЦК по отношению к Съезду эсеры поделились: 92 проголосовали «за», 60 – «против». Тем самым эсеры раскололись на «левых» и «правых», затем левые эсеры образовали собственную партию, проложившую для большевиков путь к однопартийной власти.

В декларации меньшевиков, зачитанной Мартовым (46), значилось: «переворот, отдавший власть в Петрограде в руки Военно-Революционного Комитета за день до открытия Съезда, совершен одной лишь большевистской партией средствами чисто военного заговора». Эта декларация была отвергнута Съездом без голосования.

Несколько позднее от имени меньшевиков-интернационалистов и еврейской с.-д. рабочей партии «Поалей-Цион» выступал Наум Капелинский [106], который сказал, что «необходимо предпринять срочные меры для избежания гражданской войны». Все с этим были согласны, но для примирения различных революционных течений никто ничего не сделал.

От читателя вряд ли скрылось, что все жесткие оценки большевистского переворота исходили почти исключительно от еврейских политических активистов. Именно они заняли нишу, которую условно можно назвать «демократическим социализмом». Часть их осталось в рядах большевиков, часть – в жесткой оппозиции к ним. Русский политический актив – это те, кто был правее социалистов. Из них – небольшая часть либералов, остальные – националисты и монархисты. Политически большевики разошлись с русскими самым радикальным образом.

Всё, что сделал в этот день Съезд Советов – принял обращение к рабочим, солдатам и крестьянам о том, что он берет на себя всю полноту власти, а Временного правительства больше нет. Обращение поддержали большевики и левые эсеры, а также несколько мелких фракций. Ленин на съезде так и не появился.

Все силы «левых» противников вооруженного переворота оказались на Съезде и не смогли мобилизовать свои ресурсы для отражения атаки на Зимний. К 3 часам ночи Зимний пал, Временное правительство было арестовано, Съезд был поставлен перед фактом захвата большевиками ключевых позиций в Петрограде. Делегатам фактически было предложено поддержать власть большевиков, составив из них (и левых эсеров – их сподвижников) ВЦИК и СНК, которые присваивали себе высшую власть.

На второй день большевики и левые эсеры потоком приняли множество маловразумительных резолюций – в стенограмме нет ни обсуждений, ни данных о голосовании. Фактически резолюции зачитывались и тут же принимались. Со своим словом против признания власти Советов выступают от Объединенной еврейской партии Гутман (биографических данных нет), от меньшевиков-интернационалистов и пославших их Советов Соломон Розовский [107] (как ни странно, среди делегатов Съезда он не числится). Потом следуют малозначительные заявления, после которых на трибуну выходит Ленин, встреченный несмолкающими аплодисментами.

Ленин не произносит какой-то исторической речи. Он зачитывает довольно длинное обращение (всего лишь обращение!) по поводу необходимости немедленно приступить к мирным переговорам без аннексий и контрибуций. Важно, что в декларации содержится и впервые звучит название – Временное Рабочее и Крестьянское Правительство России (вовсе не Совет Народных Комиссаров). В своём коротком комментарии к обращению Ленин также упоминает, что встречные предложения об условиях мира будут рассмотрены на Учредительном собрании, «которое уже будет властно решать, что можно и чего нельзя уступить». После малозначимых реплик от фракций Ленин ещё раз выступает с короткой речью, где существенный тезис – о понимании силы народа. По его мнению, для буржуазии эта сила – в покорном следовании на бойню, а для революционеров «сила народа – в сознательности масс». Это важный тезис, фактически обозначающий переход от народности к политической нации. К сожалению, этот переход был лишь обозначен на словах в мельком проскочившей фразе, но не был реализован на деле. Никакой «сознательности масс» большевики не допускали в течение всего своего правления, да и после своего правления продолжили отчаянный пропагандистский прессинг, смутивший сознание людей ещё более чем под властью КПСС.

После единогласного принятия обращения (путем поднятия мандатов), Съезд поет сначала «Интернационал», потом – «похоронный марш» в память о погибших на войне. С этого момента возникла традиция пения при принятии решений на советских и партийных форумах. Это был способ создания эмоционального единства.

После очередной порции протестов по поводу ареста министров-социалистов продолжается бенефис Ленина – чтение очень короткого Декрета о земле (всего четыре пункта), суть которого в отъеме земли у помещиков и монастырей и передача её, а также инвентаря, крестьянским комитетам до Учредительного собрания. Этот декрет все участники Съезда слышат впервые, поэтому некоторые фракции просят перерыва, и часа им хватает, чтобы внимательно изучить документ, а также прилагаемый к нему Крестьянский наказ о земле, представлявший собой лишь руководство к будущей земельной реформе, которая должна быть проведена Учредительным собранием.

С декретом о земле происходит заминка, которая заполняется бесконечным оглашением телеграмм с фронтов, не имеющих внятного статуса, но поддерживающих передачу власти Советам. Затем следует оглашение резолюции «О погромном движении». Резолюция из нескольких строк принимается единогласно. И только после этого голосуется Декрет о земле – при одном против и восьми воздержавшихся. Затем оглашаются поправки, но они не голосуются, и голосования за окончательную форму документа не происходит. Фактически документ в окончательном виде Съездом не принимался.

Третий вопрос о конструкции власти решается примитивно – списком вносится состав Совета Народных Комиссаров (СНК), контроль над деятельностью которого поручается ЦИК и Съезду. Фактически никакой конструкции нет. Кандидатуры в СНК (он же, надо полагать, Временное рабоче-крестьянско-солдатское правительство, хотя нигде об этом на Съезде не сказано ни слова) не обсуждаются, сам состав комиссариатов – тоже. Все без исключения члены СНК – люди совершенно лишенные какого-либо опыта управления и специальных знаний по закрепленным за ними отраслям.

Декрет ВЦИК об учреждении СНК от 27 октября 1917 года дает полный перечень первого состава правительства: Председатель Совета Народных Комиссаров – Владимир Ульянов (Ленин).

Народные Комиссары: по внутренним делам – Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – из многодетной крестьянской семьи. В 4‐м классе гимназии, в 15 лет, перестал посещать церковь и исповедоваться. Активно принимал участие в саратовских нелегальных кружках. Член РСДРП с 1898 г. В 1900 г. поступил на юридический факультет Казанского университета. В 1901 г. арестован, после 9 месяцев тюрьмы отправлен в Саратов под надзор полиции. В 1902 г. был сильно избит во время первомайской демонстрации. Арестован, сослан в Архангельскую губернию, с 1904 г. перешел на нелегальное положение. 1910–1911 гг. – в эмиграции во Франции. Вел партийную работу в крупных городах России, пробыл под арестом и в ссылках в общей сложности 5,5 лет. Освобожден из ссылки в Феврале. Избран членом президиума и заместителем председателя Московского Совета Рабочих Депутатов. На I Всероссийском Съезде Советов избран кандидатом в члены ВЦИК, в августе избран членом ЦК партии большевиков, с сентября – в Петрограде, избран в состав президиума Петроградского Совета. Пробыл наркомом 9 дней, вышел из состава СНК и ЦК как сторонник создания коалиционного правительства всех социалистических партий. Вскоре отозвал своё заявление о выходе из ЦК, перешёл на работу в Моссовет. Депутат Учредительного собрания. В 1918–1921 гг. – председатель ВСНХ РСФСР, 1921–1923 гг. – заместитель председателя Совнаркома и Совета Труда и Обороны. Выступал против красного террора. 1920–1934 гг. – член ЦК партии, с 1934 г. и до ареста – кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 1923 г. – председатель ВСНХ СССР, заместитель председателя Совнаркома и СТО СССР. С 1924 г. – председателем Совнаркома СССР, с 1926 года – председатель СТО СССР. В 1922 г. году был оперирован в Германии, в 1924 г. перенес инсульт. Поддерживал Сталина против Троцкого, затем – против Зиновьева и Каменева. Выступал против свертывания НЭПа, против приоритетного финансирования республик за счет Центральной России, за это был обвинен в «великодержавности». После 1929 г. утратил свое политическое влияние, потерял пост главы Совнаркома, выведен из Полютбюро. Признал свои «ошибки», в 1930 г. был одним из инициаторов массового раскулачивания деревни. В 1931–1936 гг. – нарком почт и телеграфов СССР (Наркомат связи). В 1937 исключен из партии, арестован. Признал себя виновным, на открытом процессе призывал «помочь правительству разоблачить и ликвидировать остатки охвостья контрреволюционной организации».