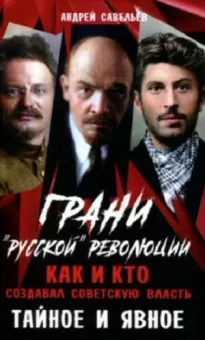

Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное

- Автор: Андрей Савельев

- Жанр: Публицистика / История: прочее

Читать книгу "Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное"

Война хижинам

Большевики, опираясь на марксистскую догму о передовой роли пролетариата, игнорировали деревню. Ленин полагался лишь на своё «открытие» времен молодости – о том, что из крестьянства должен выделиться «сельский пролетариат» – беднейшее крестьянство. Это малоимущие или неимущие, кто продавал свою рабочую силу. Не зная крестьянства, Ленин рассчитывал, что батраки увлекут за собой остальных. Но всё оказалось совершенно не так, как предполагал глава большевиков. Чтобы превратить крестьян в пролетариат, понадобилось изничтожить деревню – террором, голодом, раскулачиванием, коллективизацией.

Первый Всероссийский Съезд Крестьянских Советов, собравшийся 4(17) мая 1917, практически не имел в своём составе большевиков. Из 1167 делегатов подавляющее большинство было за эсерами – 537 голосов, социал-демократов (меньшевиков) – 103, народных социалистов – 4, трудовиков – 6, беспартийных – 136. 329 делегатов оказалось с невыясненной партийностью. В процессе съезда оформилась большевистская фракция из 9 человека, к которой примыкала группа Фрунзе «14 беспартийных».

Главный результат Съезда содержался в резолюции по аграрному вопросу, которая требовала отмены помещичьего землевладения и передачи земель в ведение земельных комитетов, которые должны были решать все вопросы обработки и использования земли. В том числе эти комитеты должны были наделять землей. Принцип такого наделения предполагал два подхода: крестьянский и большевистский. Крестьяне, наказы которых тщательно собрали эсеры, требовали наделения землей по уравнительному трудовому принципу – каждый должен был получить столько земли, сколько смог бы обработать (вместе с семьей). Большевистский принцип – превращение помещичьих хозяйств в социалистические, где осуществляется коллективная обработка земли. В последнем могли быть заинтересованы только те крестьяне, которые не собирались трудиться на земле, а предпочитали занимать хозяйственные, политические и милицейские посты. Вопрос, по какому пути идти, решился не мнением крестьян, а политической интригой и развязыванием гражданской войны в деревне, в которой трудовое крестьянство потерпело полное поражение в связи с тем, что их политическая организация – эсеры – сначала была расколота на две партии, затем левая часть вступила в альянс с большевиками, а затем большевики уничтожили своих союзников.

Альянс большевиков с левыми эсерами был обусловлен тем, что марксистская догма требовала поднимать на революцию, прежде всего, пролетариат. Большевики занимались этим самозабвенно, пока не обнаружили, что крестьяне пошли за эсерами, которые сделали ставку не на «передовой отряд», а на большинство. Именно поэтому эсеры практически безраздельно контролировали крестьянские Советы, а вместе с меньшевиками – также и смешанные Советы рабочих и солдатских депутатов, где была представлена лишь небольшая часть крестьянства. Но большевики опередили эсеров в силовом захвате власти в Петрограде и в Москве, и с этим пришлось считаться. Эсеры пошли на объединение с большевиками и на слияние крестьянских и некрестьянских Советов на III Съезде. Большевики целиком приняли программу «социализации земли», а эсеры, поначалу отказавшиеся входить в СНК (на анархическом II Съезде), решили всё-таки разделить с большевиками ответственность. Пока не обнаружили, что после III Съезда начались уловки, которые были связаны с изменением большевистской программы.

Спиридонова (326) на V Съезде напомнила, что «большинством голосов, около 1500 против 30, при одном воздержавшемся, голосовалась наша теперешняя аграрная программа социализации земли». Вопреки тому, что было до этого: «С.-д., резко расходясь с с.-р., в своём отношении и понимании крестьян, руководятся догмами Маркса, своим марксистским багажом, и они считают, что крестьянство, как социальная категория в настоящем, в будущем будет изжито, и мы, с.-р., боролись с этим научным взглядом, боролись на практике с с.-д. всего мира». Спиридонова ошиблась лишь в одном: правда была не в практике, а в том, что большевикам нужно было сначала нейтрализовать (на III Съезде) партию крестьянства, а потом разрушить ее до основания (на V Съезде). Она должна была не жаловаться Съезду о том, что большевики стали постепенно притеснять крестьянскую секцию ВЦИК, а потом и вовсе блокировали её работу, а понять, что на самом деле затевают большевики – к ровавую войну между городом и деревней.

После Брестского договора, когда эсеры отозвали своих представителей из СНК, враждебность большевиков стала совершенно очевидной. Их задачей было переманить крестьянских депутатов в свой лагерь и подчинить партийной дисциплине, а затем их руками устранить крестьянскую секцию и крестьянскую партию. И по этой причине «началась диктатура теории, диктатура отдельных лиц, влюбленных в свою теорию, в свою схему и в свои книжки…».

Спиридонова прямо указала на недавнюю ленинскую декларацию, направленную против крестьянства, объявившую крестьянство «мелкобуржуазным». Потом последовали продовольственные декреты, которые не дали крестьянам помещичьи земли. Вместо социализации произошла национализация. Ленин вообще отказался выделять средства на аграрную реформу. Вместо помощи деревне «красноармейцы, приезжая с налету, с директивами сверху вносят в деревни панику и отбирают излишки, но отбирают не у кулаков». На деревню навалилась диктатура пролетариата.

В ответной речи Ленин просто проигнорировал доводы Спиридоновой, никак не аргументировал опору только на беднейшее крестьянство и упрекал крестьянина за то, что он прячет хлеб от реквизиций: «по-старому, по-капиталистически рассуждает: если я в одиночку продам хлеб, то больше наживу, если в одиночку отправлюсь добывать хлеб, то легче добуду». Раз по-капиталистически – значит, контрреволюционно, раз контрреволюционно – значит, расстрел. Словесные излияния Ленина были пространны, а логика – примитивна и аморальна.

Ленинский цинизм в его словах на Съезде: «В нашей партии не написано новой программы, а старая никуда не годится (Аплод.) Раздобыть хлеб – вот в чём основа социализма (Аплод.)». Раздобыть – то есть, отнять. Просто ограбить крестьянина. Никакой экономической политики: «как быть с хлебом, когда по-старому, по-капиталистически, крестьяне, пользуясь случаем и наживая тысячи рублей на хлебе, называют себя трудовым крестьянством – бывает и так (аплодисменты), – и даже лев. с.-р. рассуждают как и крестьяне, что если народ голодает – значит цены на хлеб повышаются, если голод в городах, значит, у меня туга мошна, а если будут голодать ещё больше – значит, я наживу ещё лишние тысячи». Если они «наживаются», то остается только грабеж с помощью продотрядов: «чтобы сломить и беспощадно подавить кулаков, нужны самые крутые, беспощадные меры. И приступая к организации союзов бедноты, мы шли на это с полным сознанием всей тяжести и жестокости этой меры». Не производить, а отнимать и распределять: «это – борьба с крестьянством, как говорят иногда неосторожные или невдумчивые из лев. с.-р. Нет, это борьба за то, чтобы спасти социализм и разделить хлеб в России правильно».

Ленин даже не скрывал, что он обманул левых эсеров: «это, может быть, и ошибка, что мы вашу социализацию земли поставили в наш закон 26 октября. Это была уступка лев. с.-р., которые отказались от власти и сказали, что останутся только тогда, если будет проведен этот закон». А теперь пришло время этот временный союз с радетелями интересов крестьян разорвать. И объявить крестьянству войну, уверяя, что это вовсе не война, а спасение страны от голода. На практике оказалось, что это как раз и был самый короткий путь к голоду, который унес миллионы жизней.

Зиновьев, подыгрывая Ленину, говорил на Съезде: «Разве можно представить себе, что в этой раскаленной атмосфере взаимной борьбы деревня будет стоять в уголке, в стороне, спокойно, в тихом и мирном житье. Если до сих пор деревня никак не отвечала и если там размежевка была недостаточна, то мы должны знать, что эта размежевка пройдет в каждой деревне, это будет разница между беднейшими слоями и кулаками (Аплод.)». «Наша партия поступила вполне правильно, когда своим декретом сверху, – а декретов сверху не бывает без помощи снизу, – она помогла этой размежевке. Это не путаница классовых отношений, это выяснение отношений деревни. Такую же истину мы должны провести в деревне, как в городах. Мы посылаем отряды для того, чтобы эту классовую размежевку провести». Это – объявление войны крестьянству, насаждение вражды в деревне, без которой большевикам пути туда не было.

Как это происходило, с наивной откровенностью рассказал на Съезде нарком по продовольствию Цюрупа [145]: «мы сталкивались с жесточайшим сопротивлением населения, которое ни в коем случае не хотело отдавать хлеба. И из многих фактов, доходящих до нас, мы убедились, что та мера, на которую мы возлагали так много надежд, а именно – товарообмен, не могла оказаться особенно полезной. В нашей практике было много случаев, когда крестьяне, видя, что товара нет, заявляли: «без товара мы не отдадим», но когда привозили товар, хлеб всё равно мы не получали, а товар они распределяли между собой. Всё это вместе взятое убедило нас в том, что никакими средствами мы не в состоянии будем взять хлеб, и необходимо приступить к введению решительных мер для осуществления государственной монополии и принудить всех сдать свои запасы в порядке принуждения. Раз, придя к такому заключению, мы должны были идти дальше и дошли до логического конца, до которого мы и дошли, это – применение вооруженной силы, с целью вынудить отдать скрытые запасы, ибо кто не желает выменивать хлеба на товар в порядке, определенном нами, кто желает, чтобы в то время, когда люди умирают с голода, у кулаков оставались громадные запасы, у тех надо силой отбирать хлеб».

Длинная речь с обоснованием чрезвычайщины и отъема хлеба силами комбедов. После ареста фракции левых эсеров на Съезде не было разногласий.

Задолго до Съезда, где вопрос о войне деревне со стороны Советов был решен окончательно, Свердлов открыто заявил на заседании ВЦИК (20 мая 1918 г.): «Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городах, если нам удастся восстановить деревенскую бедноту против деревенской буржуазии, – только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне сделаем то, что смогли сделать для городов».

Ленин и Троцкий прекрасно поняли, что без гражданской войны и террора они всей полноты власти не получат, а в условиях определения властных полномочий по большинству голосов они проиграют эсерам с меньшевиками. Поэтому на II Съезде они раскололи эсеров, отщепив от них правых, а после III съезда сделали ставку не на всё крестьянство, а на меньшинство – беднейшую часть, которую легче было сагитировать на экспроприацию собственности у кулаков, представленных как сельские буржуа-эксплуататоры. Под лозунгами борьбы с кулаками объявили войну трудовому крестьянству, призвав себе в поддержку лодырей и сельский криминал. Создав комбеды, вооружив их, оказав поддержку «сверху», большевики реализовали свою цель – «взять хлеб». Продотряды из городов пошли отнимать то, что было создано трудом крестьян. Потому что хлеб был объявлен государственной собственностью. Примерно так же, как промышленные предприятия и их продукция.