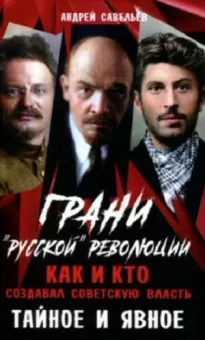

Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное

- Автор: Андрей Савельев

- Жанр: Публицистика / История: прочее

Читать книгу "Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное"

Вопрос о правительстве и власти

От имени Петросовета большой доклад об отношении к Временному правительству на Съезде сделал Либер (47). Бóльшую часть речи он посвятил вопросу о продолжении войны, так и не дав никаких разрешающих проблему предложений. И времени на то, чтобы сказать о необходимых государственных преобразованиях, не осталось. Тем более, он решил дать очерк событий последний месяцев, повлекших за собой увольнение из Временного правительства ключевых его создателей – Милюкова и Гучкова.

Становление новой власти на местах, как заметил Либер, свелось к переходу полномочий от губернаторов и исправников к председателям губернских и уездных земских управ. Но параллельно образовались Советы рабочих депутатов. Те и те не были способны управлять – не пользовались достаточным доверием и не имели ресурсов для утверждения своих полномочий. Следствием стала фрагментация власти – «открылся путь для сепаратных переворотов, маленьких республик и анархии». Либер свалил ответственность за это на прежний состав Временного правительства, обойдя вопрос о деструктивной роли Советов, как раз и ставших источниками анархии и расхитителями «революционной власти». Советы получили возможность присваивать полномочия, но не умели управлять.

Нежелание развязывать гражданскую войну Милюкова, Гучкова и вызвавшего на Дворцовую площадь воинские части и артиллерию Корнилова, «левые» (судя по докладу Либера) истолковали как слабость. И как доказательство силы Советов, остановивших войска, готовые разогнать демонстрации «левых». Это считалось «новой стадией русской революции», грядущие безумия которой её инициаторы даже не могли себе представить.

Почему же Советы в этой ситуации не взяли всю полноту власти, а предпочли разделить её с представителями «буржуазных» партий? Либер указал, что это связано с неоднородностью самих Советов, задача которых была не взять власть, а удержать ее. Активисты Советов, за исключением большевиков, составлявших ничтожную их часть, боялись ответственности власти и не знали, что с нею делать. Были уверены, что знают, только большевики. А все остальные «левые» предпочли создание коалиционного правительства, которое считалось в тот момент вполне надежным союзом. Казалось, что тем самым страна спасается от анархии и распада на автономные территории и локальные диктатуры.

Последующая безумно-пространная речь министра Церетели (99) среди прочих вопросов мимоходом затронула и вопрос об управлении государством. Оказалось, что после разгона чиновников и полиции прежнего режима, навести порядок совершенно невозможно: «министерство внутренних дел не избирает комиссаров, приемлемых на местах, работающих в контакте с местными организациями», и поэтому «получаются трения, и целый ряд вопросов, которые на местах решаются правильно местными организациями в соответствии с общей политикой демократии, не получают своего завершения в виду отсутствия санкции со стороны центральной власти». При этом «фактически уже проводится и проведен в жизнь закон о местном самоуправлении, городском и сельском, на самых демократических началах». Он, как видно, не работает. Потому что не работают «демократические начала». Поверить в это убежденный демократ и социалист Церетели, всю жизнь занятый пропагандистскими речами, конечно же, не в состоянии. Он оправдывается кратковременностью участия «левых» в правительстве.

Церетели боится распада государства в условиях войны – появление самочинных органов власти, не соединенных воедино верховной организацией. Это сделает невозможными какие-либо преобразования, поскольку все они будут сметены гражданской войной, которая погребет под собой все завоевания революции. В момент, когда Церетели констатирует, что в России происходит «упорная, ожесточенная борьба за власть» и провозглашает, что нет политической партии «которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место», Ленин с места кричит: «Есть!» Этот эпизод в истории сохраняется как нечто героическое, хотя в нём больше авантюры и готовности растоптать всех своих попутчиков по «левому» лагерю. Церетели поправляет Ленина, напоминая ему, что захват власти рассматривается большевиками и их сторонниками в связи с подготовкой в условиях демократии «соответствующей организации, соответствующего сознания», а сам акт захвата власти связывают с переходом на сторону таких захватчиков большинства.

Ленин не возражает. Поэтому Церетели продолжает в прежнем духе: «до сих пор в России не было ни одной партии, которая заявляла бы притязания на захват власти немедленно, но были такие заявления со стороны безответственных групп слева и справа», что приводит к расшатыванию революционной власти. «Слева» большевики склонны считать действующее правительство, продолжающее прежнюю политику Милюкова-Гучкова, то есть остающееся буржуазным. И поэтому лучше бы в нём не было социалистов. «Правые», вытесненные на обочину и пытающиеся собраться в никем не распущенной Думе (одновременно со Съездом Дума собрала своих депутатов на Совещание), тоже предполагают отдать всю власть оппонентам, чтобы они дискредитировали себя, создав полностью социалистическое правительство. Но именно здесь Церетели и видит ожесточенную борьбу за власть: «ибо каждая сторона понимает, что если бы осуществилось то, что они предлагают, то страна получила бы такой урок, после которого она шарахнулась бы в объятия к ним».

Что же предлагает сам Церетели? Ничего, кроме благих пожеланий: «сплотить все силы страны для её спасения», «быть сильной властью», «быть облеченными доверием демократии», при этом «предоставляя полную свободу идейной пропаганде, предоставляя полную свободу организации не только сторонникам, но и политическим противникам». То есть всё должно решиться само собой в процессе борьбы за умы. Пока эта борьба не выявила победителя, нечего и говорить о какой-либо концепции государственности.

Выступивший вслед Ленин резонно заметил, что «революционная демократия», о которой так пространно говорил Церетели, это не более чем проект буржуазного парламентаризма. Но уже само существование Советов противоречит тому, чем является демократия в Европе – такого института нет нигде. Советы не могут существовать рядом с буржуазным правительством. Ленин предлагает иное правление – до того неведомое, что может существовать без полиции и постоянной армии. И это (власть Советов без буржуазного правительства) будет означать победу и над помещиками, и над империализмом. Каким же образом, Ленин не сообщает. Потому что не знает. Ему важно напомнить, что большевики были против какой-либо поддержки прежнему составу Временного правительства, которое теперь и все остальные признали плохим. А теперь большевики говорят о том, что и коалиционное правительство плохо. И взамен ему большевики готовы взять на себя всю власть. Потому что «ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком». Подобная смелость – это смелость авантюриста, не имеющего представления о том, как управлять страной и её хозяйством. Что и показали ближайшие годы.

Всё, что может предложить Ленин – это контроль над военными поставками, где он предполагает фантастическую наживу капиталистов в 500–800 %. Чтобы вскрыть всё это, нужно просто арестовать 50–100 «крупнейших миллионеров», подержать их несколько недель в заключении и таким образом выведать у них все скрытые механизмы их обогащения. Потом Ленин расширяет свою претензию: «мы всех капиталистов считаем разбойниками». Потому что этот класс «наживает сотни миллиардов на банковских и финансовых операциях». И поэтому ему выгодна война и тайные договоры. Видимо, арестов будет достаточно, чтобы война была остановлена.

Но это ещё не концепция государственности – арест капиталистов (имеется в виду весь класс, который большевики считали «капиталистами»). Ленин излагает концепцию тотальной федерализации: «русская республика ни одного народа ни по новому, ни по старому угнетать не хочет», а потому готова предоставить самоопределение и Финляндии, и Украине, и всем, кто этого захочет. Потому что «твердая власть дается добровольным согласием народов». А любое принуждение к государственному единству – это просто внутренняя аннексия.

Керенский в противовес Ленину предлагает концепцию Советы+демократия и напоминает вождю большевиков, что без демократии он вынужден был бы сидеть в Швейцарии. Без демократии революция заканчивается диктатурой – как было во Франции в 1792‐м и в России в 1905‐м. Также Керенский напоминает, что марксизм – это учение о «железном» экономическом законе, который не могут преодолеть никакие аресты и убийства. А использование таких инструментов – это азиатский деспотизм и методы держиморд. Расправа над капиталистами, как утверждает Керенский, не имеет ничего общего с социализмом. Очень скоро большевики докажут, что расправа над целыми сословиями и истребление миллионов людей как раз и есть настоящий, исторически наиболее масштабно проявивший себя социализм.

Карикатура на Керенского

Слабость Керенского в том, что он начинает оправдываться перед Лениным, который легко меняет свои позиции, и всегда готов к претензиям. Керенский говорит: мы всегда были за Федерацию, мы всегда горячо поддерживали автономию Финляндии и Украины, но вопрос о независимости будем решать на Учредительном Собрании. В этом вопросе Керенский мало чем отличается от большевиков. Он предлагает то же самое, но мягкими методами. Он всё ещё надеется, что у народа есть какое-то особое право на решение вопроса о будущем государства, какое-то рассудочное суждение, которое должно быть выяснено: «Кто может, пока ещё не высказалась решительная воля русского народа, заниматься декретированием и перекройкой карты русского государства?»

Либеральное отношение к оппонентам Керенский причудливо сочетает с предвкушением краха революционной демократии: «Вы предлагаете путь дальнейшего разрушения. Из этого хаоса, как феникс из пепла, восстанет диктатор, – не я, которого вы стараетесь изобразить диктатором, а вот когда вы бессознательным, безумным союзом с реакцией уничтожите нашу власть, вы откроете двери подлинному диктатору, который вам покажет тоже, как вы предполагаете обращаться с капиталистами, который нас арестует, и вновь мы останемся с разбитым корытом». Оказалось, что реакционный диктатор – это и есть самый революционный большевик. Керенский не думал, что крайности могут сомкнуться. Он смотрит прямо в лицо этой диктатуре, но как будто не видит её: «вы разрушаете в государстве веру в демократическую власть, потому что вы разрушаете демократическую революционную дисциплину, провозглашаете лозунги, что меньшинство при всех условиях может не подчиняться большинству, что все средства борьбы возможны». Ему чудятся «здравый разум масс» и «творческий инстинкт демократии», но всё это остается лишь риторикой, не воплощаясь в институты противостояния самому опасному противнику – б ольшевикам.