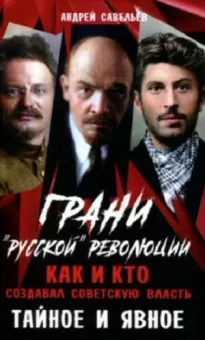

Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное

- Автор: Андрей Савельев

- Жанр: Публицистика / История: прочее

Читать книгу "Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное"

Гвоздев Кузьма Антонович (1882–1956) – из крестьян, в революционном движении с 1905 года, за руководство стачкой два года просидел в Саратовской тюрьме. В 1907 г. вступил в РСДРП. Выслан в Астраханскую губернию на 4 года. В 1910–1911 гг. председатель правления профсоюзов металлистов в Санкт-Петербурге. В 1911 году арестован, сослан в Вологодскую губернию на три года. С 1914 года – меньшевик-«оборонец», работал слесарем на Петроградских заводах. В 1917 г. арестован и посажен в «Кресты», освобожден после Февральского переворота. Член ЦК РСДРП(м). С сентября 1917 года – министр труда во Временном правительстве. В Октябре арестован вместе с другими членами Временного правительства, отпущен через 3 дня. Веснойлетом 1918 года участвовал в создании антибольшевистского Собрания уполномоченных от фабрик и заводов. Затем, отойдя от политической деятельности, работал в рабочей кооперации, а с 1920 г. в ВСНХ. С 1919 года – беспартийный. В 1920 г. был арестован ВЧК, провёл 1 месяц в заключении. Работал в Союзе металлистов. Затем занимал незначительные должности в советских профсоюзах. В 1930 г. арестован, в 1931 г. был свидетелем на показательном процессе «Союзного бюро меньшевиков», осужден к 10 годам тюрьмы. В заключении изучал марксизм-ленинизм и стал сторонником ВКП(б), но по окончании тюремного срока получил в 1941 г. ещё 8 лет заключения. По окончании срока сослан в Красноярский край. В 1956 году освобожден от спецпоселения и вскоре умер.

Маниковский Алексей Алексеевич (1865–1920) – закончил Тифлисский кадетский корпус (1883), Михайловское артиллерийское училище (1886), Михайловскую артиллерийскую академию (1891), Офицерскую артиллерийскую школу (1898). С тех пор – военная служба по специальности. В 1903 г. произведен в полковники. Участник русско-японской войны, штаб-офицер. В 1907 г. – генерал-майор, в 1913 г. – генерал-лейтенант, комендант Кронштадтской крепости. 1915 г. был назначен начальником Главного артиллерийского управления (ГАУ), смог наладить производство боеприпасов и к 1917 году полностью удовлетворить нужды фронта. В военных поставках придерживался приоритета казенным заводам и критиковал поставки частных предприятий, за что едва не был отправлен в отставку. Успехи в военном производстве позволили планировать масштабное наступление, которое не состоялось из-за Февральского переворота и последующего развала армии. Временно управлял военным министерством. Был арестован при штурме Зимнего, но вскоре освобожден и принял на себя техническое руководство военным ведомством при большевистской власти. Пытался сохранить остатки боеспособности армии, выступал против выборности командиров, был на 10 дней арестован. В 1918–1919 гг. – начальник Артиллерийского управления, начальник Центрального управления снабжения РККА. В январе 1920 года погиб при крушении поезда во время командировки в Ташкент.

Салазкин Сергей Сергеевич (1862–1932) – в 1880 г. поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1884 году, будучи студентом 4 курса, за участие в народовольческих кружках был арестован, заключён в Петропавловскую крепость, а затем выслан на родину. В 1886 году был принят на физико-математический факультет Университета святого Владимира в Киеве, по окончании которого перешёл на медицинский факультет того же университета. После получении звания лекаря работал в петербургском Институте экспериментальной медицины, В 1897 г. получил степень доктора медицины, затем читал лекции по физиологической химии в Санкт-Петербургском женском медицинском институте, в 1906 г. стал директором института. В 1911 г. за сочувствие студенческому движению отстранён от всех должностей и выслан из столицы. Во время Февраля выдвинулся в лидеры кадетской партии в Рязанской губернии, в сентябре 1917 г. был назначен министром народного просвещения Временного правительства. Во время Октябрьского переворота арестован, отпущен через несколько месяцев. В 1918 г. от политики отошел, уехал в Крым. В 1918–1925 гг. профессор, потом ректор Крымского университета. С 1925 года профессор Ленинградского медицинского института. В 1927–1931 —директор Института экспериментальной медицины.

Смирнов Сергей Алексеевич (1883–1956) – из семьи текстильных фабрикантов. Окончил Московскую практическую академию коммерческих наук (1902) и историко-филологический факультет Московского университета. Участвовал в деятельности группы молодых московских предпринимателей во главе с П. П. Рябушинским, придерживавшихся либеральных политических взглядов, был активным деятелем партии прогрессистов. С 1915 г. – заместитель председателя Московского военно-промышленного комитета (МВПК) П. П. Рябушинского, в связи с болезнью которого в 1916 г. фактически возглавил МВПК. После Февральского переворота редактировал политическую прессу, выпускаемую предпринимательскими кругами. Был избран в Московскую городскую думу по списку партии кадетов. Был сторонником Керенского в борьбе с Корниловым. Вошел в состав Временного правительства как государственный контролер. После ареста в Зимнем был в начале 1918 г. отпущен, жил в Германии, затем во Франции.

Никитин Алексей Максимович (1876–1939) – окончил юридический факультет Московского университета. С 1899 г. – член РСДРП; в 1902 г. сидел Нижегородской тюрьме, с 1903 г. – меньшевик. Занимался адвокатской практикой, присяжный поверенный. Вместе с Керенским участвовал в расследовании расстрела на Ленских приисках в 1912 году. После Февраля – председатель ВРК Москвы, председатель Московского совета рабочих депутатов, начальник московской милиции, гласный Московской городской думы, зампред Московской городской управы. Министр почт и телеграфов во Временном правительстве, затем – ещё и министр внутренних дел. Сторонник жёстких мер по наведению порядка в стране. Изымал оружие у радикально настроенных рабочих, блокировал телеграммы забастовщиков. ЦК партии меньшевиков отмежевался от его действий. Арестован при захвате Зимнего большевиками, отпущен через несколько дней. Снова арестован и сослан в Кронштадт, но уже в декабре входил в состав Петроградского стачечного комитета городских служащих. Затем уехал в Ростов-на-Дону, занимался делами кооперации. В 1920 г. арестован, в Москве приговорен к расстрелу, замененному 15 годами заключения, в 1921 г. помилован и освобожден. Занимался делами издательства, учрежденного его женой. В 1930 г. арестован, освобожден в связи с прекращением уголовного дела. В 1938 гарестован, обвинён в участии в контрреволюционной террористической организации, расстрелян.

Бернацкий Михаил Владимирович (1876–1943) – из дворян. Окончил юридический факультет Киевского университета, был оставлен при кафедре политической экономии, слушал лекции в Берлинском университете. Магистр политической экономии (1911; тема диссертации: «Теоретики государственного социализма в Германии и социально-политические воззрения князя Бисмарка»). Преподавал, занимался вопросами денежного обращения, сотрудничал в легальных марксистских изданиях. Был сторонником выкупа частновладельческих земель по рыночной цене посредством государственных займов и введения общего прогрессивного подоходного налога. Противник теории «особого пути» России. В своей магистерской диссертации подверг критике взгляды социалистов. Утверждал, что социальный капитализм способен обеспечить наибольшую степень личной свободы, и что введение мировой золотой валюты может привести к братскому сотрудничеству народов. После Февраля стал управляющим отделом труда Министерства торговли и промышленности, затем товарищем министра, в последнем составе Временного правительства – министр финансов. Выступил сторонником всеобщего подоходного налога, повышения налога на наследство, налогового обложения военных сверхприбылей. Как и другие арестованные в Зимнем дворце министры, вскоре освобожден. В Ростове-на-Дону присоединился к Белому движению. Занимал гражданские должности при военных властях. Изымал советские денежные знаки, разрабатывал бюджеты, вел переговоры о зарубежных займах. Оставался министром финансов при Врангеле до эвакуации его армии из Крыма. На своих постах имел репутацию честного человека. За границей занимался управлением зарубежными фондами русского правительства. Опубликовал ряд научных работ. Умер в Париже.

Карташев Антон Владимирович (1875–1960) – окончил Екатеринбургское духовное училище (1888), Пермскую духовную семинарию (1894) и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1899). В 1900–1905 гг. доцент по кафедре истории Русской церкви. В 1906–1918 гг. профессор и заведующий кафедрой истории религии и Церкви на Бестужевских высших женских курсах. Был членом масонской ложи Великий восток народов России (ВВНР), входил в Верховный совет этой организации. После Февраля вступил в партию кадетов, стал одним из её лидеров. Был товарищем обер-прокурора Синода, обер-прокурором, министром исповеданий. После ареста в Зимнем дворце о его освобождении ходатайствовала Коллонтай. Отказался выйти из заключения, пока не освобождены другие министры Временного правительства. В феврале 1918 года выпущен под обещание не предпринимать активного противодействия советской власти. В 1919 году выехал в Эстонию, в правительстве Юденича занимал пост министра исповеданий. В 1920 году уехал во Францию. Занимался преподавательской, издательской и общественно-религиозной деятельностью. В 1921–1939 гг. читал лекции в Афинском университете, в 1922–1939 годах профессор на русском филологическом отделении Парижского университета. Был одним из основателей и профессором Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже (1925–1960).

Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) – из семьи крупных сахарозаводчиков и землевладельцев Киевской губернии, бывших казаков. С раннего детства свободно владел французским, английским, немецким языками (позднее свободно владел в общей сложности 13 языками). Учился в Киевском университете, в 1905–1908 изучал экономику в Лейпцигском университете. Окончил юридический факультет Московского университета (1909, экстерном). В 1909–1911 годах он работал на кафедре римского и гражданского права Московского университета. В 1911–1912 годах был чиновником для особых поручений (без содержания) при Дирекции императорских театров. Одновременно занимался предпринимательством. Член ложи «Гальперна». В 1915 года был председателем Киевского военно-промышленного комитета, в 1915–1917 гг. также являлся товарищем председателя Центрального военно-промышленного комитета Гучкова. Входил в состав Особого совещания по обороне. Незадолго до Февраля участвовал в планировании государственного переворота. Во Временном правительстве был сначала министром финансов, затем – министром иностранных дел. Был сторонником коалиционного правительства с участием социалистических партий. На переговорах с Центральной Радой признал её юрисдикцию над несколькими южнорусскими губерниями, что привело к правительственному кризису. После ареста в Зимнем дворце был весной 1918 года освобожден и уехал в Европу. Поддерживал Белое движение и иностранную интервенцию против Советов, помогал эмигрантам. Восстановил своё состояние, которое потерял в России.